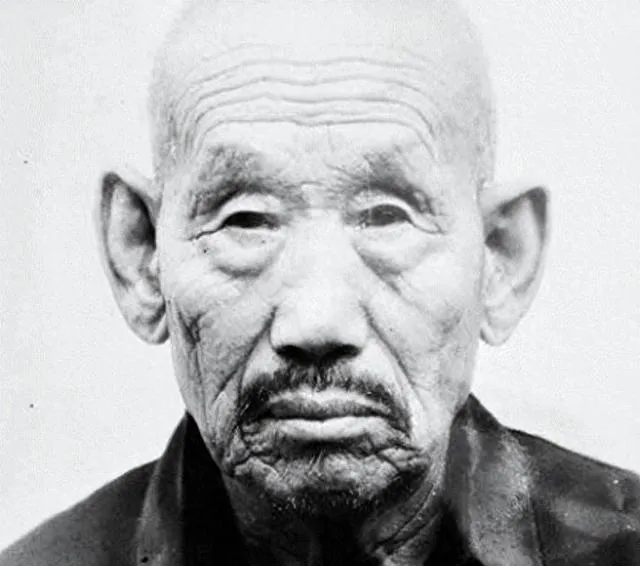

【河南一老农无力还债,被法院找上门,没想到老农竟是"特等功臣"】

1994年的一个秋日,河南灵宝县,几名法院工作人员来到了一处破旧的农家院落。院子的主人是73岁的老农卢文焕,因为多年来欠下不少外债,他看到法院工作人员时,连忙解释说会想办法尽快还钱。

然而,让所有人意外的是,这位衣着朴素、满脸皱纹的老农,竟然有着一段惊天动地的传奇经历。他年轻时立下过怎样的丰功伟绩?为何choosing过着如此清贫的生活?他和那个令人闻风丧胆的土匪头子李子奎之间,又有着怎样的恩怠情仇?

一、少年悲惨遭遇

1921年,河南灵宝县阎家沟村,一声嘹亮的啼哭划破了寂静的夜空。这是卢文焕来到这个世界的第一声啼鸣。当时的阎家沟村,是一个典型的黄土高原村落,土地贫瘠,村民生活困苦。

卢家世代都是给大地主家种地的雇农。卢文焕的父亲卢老四每天天不亮就要起床,到地主家的地里干活。母亲则在家里纺线织布,贴补家用。一家人虽然过得清苦,但好在一家人齐心,日子过得还算安稳。

1926年,一场突如其来的痢疾夺走了卢文焕母亲的生命。年仅5岁的卢文焕,还不懂得生离死别的苦痛,只知道从此再也看不到慈祥的母亲了。父亲卢老四为了让孩子有口饭吃,不得不起早贪黑地干活。

那时的阎家沟村,几乎家家户户都养着一头老黄牛。这牛不仅是农家的重要劳力,更是一家人的命根子。1931年的一个雨天,卢老四在地里干活时,被受惊的老黄牛撞伤,没过几天就撒手人寰。

10岁的卢文焕一下子成了孤儿。好在他的三叔卢万财和婶婶心善,将他接到家中抚养。婶婶虽然自己也养着三个孩子,但从不亏待卢文焕,总是将家里最好的一份留给这个可怜的侄儿。

三叔家虽然也是雇农,但胜在人勤快。三叔不仅种地,还会些木匠活,常常帮村里人修理农具、做些简单的家具。婶婶则养了几只母鸡,每天能收些鸡蛋卖钱。就这样,一家人虽然过得紧巴,但总算不至于饿肚子。

卢文焕从小就懂事,知道自己是寄人篱下,处处都很懂得分寸。他主动帮着三叔家干活,放牛、割草、喂鸡,样样都做得很好。村里人都夸他是个好孩子,说卢万财家收养了个好帮手。

1935年,卢文焕已经长大成人。为了不给三叔家增添负担,他主动提出要外出打工。那时的河南,正值连年灾荒,饥荒逼得许多人离乡背井,到外地谋生。

14岁的卢文焕,背着三叔婶婶给他缝制的包袱,踏上了漂泊之路。他先是去了郑州,给一家商铺当学徒,后来又辗转到了开封,在一家茶馆当伙计。这期间,他省吃俭用,常常将攒下的工钱寄回给三叔家,以报养育之恩。

日子就这样一天天过去,卢文焕靠着自己的勤劳和本分,倒也能混个温饱。但他没想到,一场更大的风暴即将来临,这场风暴不仅改变了他的命运,也改变了整个中国的命运。

二、投身革命的抉择

1937年7月的一天,正在开封茶馆做工的卢文焕,亲眼目睹了日军飞机轰炸城区的惨状。那天,茶馆里挤满了躲避空袭的百姓,其中不少是从周边乡村逃难来的。一位满脸血污的老人颤抖着声音讲述了日军在他们村庄的暴行,几十户人家在一夜之间化为灰烬。

这些消息很快传回了灵宝。卢文焕得知,他从小长大的阎家沟村也未能幸免。日军在那里烧杀抢掠,三叔一家被迫逃进了山里,他们的房子和粮食都被付之一炬。

1938年春天,八路军派人来到开封城郊招募青年参军。当时在茶馆干活的卢文焕,毫不犹豫地报了名。茶馆老板极力挽留这个勤恳的伙计,还承诺给他加工钱,但卢文焕已下定决心要参军报国。

新兵训练期间,卢文焕表现出色。他虽然没有读过多少书,但在射击训练中展现出过人的天赋。第一次实弹射击,他就打出了全连最好的成绩。

1939年冬天,卢文焕参加了他的第一场战斗。那是在太行山区的一次伏击战,他们连队负责阻击一支正在转移的日军小队。战斗中,卢文焕沉着冷静,一枪击毙了一名正要向他们阵地投掷手榴弹的敌军。这一仗,他立了个二等功。

在之后的几年里,卢文焕参加了大大小小数十场战斗。1941年,他在一次夜袭中身负重伤,子弹打穿了他的左肩。战友们抬着他翻山越岭,走了整整三天才找到后方医院。大夫说,再晚来半天,这条胳膊就保不住了。

养伤期间,卢文焕收到了一封家信。信是三叔托人带来的,上面说村里的青壮年都参加了民兵队,配合八路军打游击。三叔虽然年纪大了,但也经常给游击队送情报和粮食。

伤好之后,卢文焕重返部队。1943年,他因为在一次战斗中救下了重伤的连长,被提拔为班长。那一仗,他们全班只剩下三个人,但硬是守住了要隘,为主力部队的突围争取了宝贵时间。

抗战胜利后,卢文焕并没有休息多久。国民党军队向解放区发起进攻,新的战斗又开始了。1946年到1949年间,他先后参加了多次重要战役,身上又添了好几处伤疤。一次战斗中,一颗子弹从他的后背钻入,直到现在还留在体内,每逢阴天下雨就隐隐作痛。

1949年初,河南各地相继解放。但一些国民党溃军与土匪相互勾结,在深山老林中为非作歹。上级决定派遣一支精干力量剿匪,而这,将是卢文焕军旅生涯中最惊心动魄的一战。

三、生死对决的暗夜

1949年的灵宝县,虽然已经解放,但山区里仍然潜伏着一股令人闻风丧胆的土匪武装。这伙土匪的头目叫李子奎,此人曾是河南军校的高材生,因打伤同学被开除后,便投身匪患,在当地称霸十余载。

李子奎不是一般的土匪头子。据当地群众反映,他带领的土匪队伍有着严格的军事化管理,作案时往往会采用军事战术,这让当地的民兵和公安武装很是头疼。

1949年深秋,一位老农来到了剿匪队的驻地。这位老农是李子奎的妹夫,他透露说李子奎正躲在城东十里外的一座废弃窑厂里。这座窑厂年久失修,里面错综复杂的窑洞和地道成了李子奎的最后藏身之所。

得到这个消息后,卢文焕所在的班组立即展开行动。当天夜里,他们悄悄摸到了窑厂附近。经过仔细观察,他们发现李子奎确实藏在其中一个最深的窑洞里,而且只有一条狭窄的通道可以进出。

这个发现让剿匪队犯了难。窑洞入口太窄,只能容一人通过,这意味着无法组织多人同时进攻。一旦打草惊蛇,李子奎很可能会借着地形优势负隅顽抗,那样不仅会造成己方伤亡,还可能让他有机会逃脱。

就在这时,卢文焕主动请缨,提出由他一个人潜入窑洞。他的理由很简单:他年轻时曾在这个窑厂干过活,对里面的结构比较熟悉。

在制定周密计划后,午夜时分,行动开始了。卢文焕让李子奎的妹夫走在前面,自己跟在后面,借着微弱的月光,一步步向窑洞深处摸去。

当他们来到窑洞最深处时,借着油灯的微光,卢文焕看到了正在熟睡的李子奎。就在卢文焕准备动手时,一块松动的砖头突然掉落,发出了声响。

李子奎瞬间惊醒,本能地去抓放在床头的手枪。这时卢文焕一个箭步冲上去,死死抱住了李子奎的双腿。两人顿时扭打在一起,在漆黑的窑洞里翻滚厮打。

李子奎虽然年过四十,但力气依然很大。他一把推开卢文焕,转身就要夺枪。千钧一发之际,卢文焕使出浑身力气,一个扑击将李子奎按倒在地。这时,外面的战友听到动静,纷纷冲了进来,终于将李子奎制服。

这一战的胜利,不仅清除了盘踞在灵宝地区最后一股土匪武装,更为当地百姓带来了真正的和平。河南军区为表彰卢文焕在这次行动中的突出表现,特地授予他"特等功臣"的荣誉称号。当时,卢文焕只说了一句话:"这都是部队的培养,也是老百姓帮忙,我就是做了该做的事。"

四、平凡岁月中的坚守

1950年初,组织上考虑到卢文焕的特等功臣身份,想安排他到县城担任一个闲差。但卢文焕坚持要回老家务农,他说:"我是农民的儿子,地里的活我最在行。"组织上再三挽留,他都婉言谢绝了。

回到阎家沟村后,卢文焕住进了自家的老房子。这座房子是他父亲留下的,虽然年久失修,但好歹遮风挡雨。与其他转业军人不同,卢文焕从不提起自己的功勋,村里人只知道他是个退伍军人,却不知道他还是个特等功臣。

1952年,村里开始实行土地改革。作为贫农出身的卢文焕,分到了几亩薄地。但由于多年在部队,他对农活已经生疏了。春种时节,邻居老张看他把种子撒得东一块西一块的,便主动过来教他。

那几年,天灾不断。1954年大旱,庄稼没收成;1956年又遭了水灾,地里的麦子全泡汤了。卢文焕家的日子过得越发艰难,有时连饭都吃不饱。但他从不向组织伸手要待遇,而是跟普通农民一样,靠着自己的双手生活。

1960年代初,生产队的一台手扶拖拉机坏了,请来的修理工要价太高。卢文焕想起在部队时学过一些机械知识,便自告奋勇地钻研起来。经过三天三夜的摆弄,居然真把拖拉机修好了。从此,村里但凡有什么机器坏了,大家都喜欢找他帮忙。

1965年,村里办起了小学。校长得知卢文焕当过班长,懂些文化,便请他在农闲时给孩子们讲讲抗战的故事。卢文焕欣然答应了,但他从不讲自己的功劳,只讲部队的英勇事迹和革命先烈的故事。

日子虽然清贫,但卢文焕从不向人抱怨。他种地、修机器、帮邻居干活,过着平凡而忙碌的生活。偶尔有人问起他的军功章,他总是笑着说:"那都是过去的事了。"

到了八十年代,村里人的生活渐渐好起来了,但卢文焕家的光景却没什么改善。他的儿子考上了县城的高中,为了凑学费,他不得不向邻居借钱。每当青黄不接的时候,他就去帮人干零工,赚点零花钱补贴家用。

1985年,村里修路需要资金,有人提议去申请优抚补助。这时有老乡想起卢文焕是退伍军人,便让他去找关系。卢文焕摆摆手说:"国家的钱不能随便花,修路的事咱们自己想办法。"最后,在他的带动下,全村人齐心协力,用了半年时间,硬是把那条泥巴路修成了水泥路。

就这样,这位特等功臣,在平凡的岁月里默默坚守了几十年。即便生活再艰难,他也始终保持着一名军人的本色,从不利用自己的功勋谋取私利。

五、晚年发现与永恒怀念

1994年冬天,河南省法院的工作人员在整理旧档案时,意外发现了一份1949年的特等功臣表彰文件。这份泛黄的文件记载了卢文焕生擒悍匪李子奎的英勇事迹,可是几十年来,却再也没有关于这位特等功臣的任何记录。

经过多方打听,法院工作人员终于在灵宝县阎家沟村找到了卢文焕。当时的卢文焕正在自家的地里捡拾杂草,身上穿着补丁摞补丁的老棉袄。见到法院的同志,他还以为是来催债的,连忙解释说欠的钱一定会还。

法院的同志告诉他,这次来是专程看望他这位特等功臣的。消息很快传遍了整个村子,街坊邻居们这才知道,原来这个平日里总是笑呵呵的老卢,竟然是位战功赫赫的英雄。

省里得知这个情况后,立即派人前来慰问。组织上提出要给予他补发待遇,安排更好的住处。但卢文焕依然婉言谢绝了:"我这把年纪了,房子能住就行,钱够用就成。"

1995年,当地电视台来采访卢文焕,想请他讲讲当年生擒李子奎的经过。老人坐在自家的土炕上,详细讲述了那个惊心动魄的夜晚。说到激烈搏斗的场面,他还站起来比划了几下,那矫健的身手,丝毫看不出已是个年过古稀的老人。

1998年,当地政府组织开展"寻访革命老兵"活动,特地邀请卢文焕到县城给年轻人讲革命故事。老人拄着拐杖,一口气讲了三个小时,说的都是战友们的英勇事迹,却只字未提自己的功劳。

2008年,卢文焕被查出患有肺癌。医院得知他的身份后,要给他安排特护病房,但被他坚决回绝了。他说:"我一辈子都是普通人,现在也不能搞特殊。"

2011年4月,卢文焕在家中安详离世,享年90岁。按照他生前的遗愿,丧事从简。但当地政府还是为他举行了隆重的追悼会,来自四面八方的群众自发前来送别。

追悼会上,一位老人带来了一面1949年的旧军旗。这是当年授予卢文焕特等功臣时,部队赠送的纪念品。老人说,这面旗是卢文焕临终前托人转交给当地博物馆的,他说这是革命的见证,应该留给后人。

在追悼会现场,人们还发现了卢文焕生前写的一个小本子。上面记录着这些年来借过他钱的乡亲们的名字,最后一页写着:"这些账都不用还了,大家都不容易。"

在卢文焕的墓碑上,刻着这样一行字:"一等功臣,品德高尚,一生清贫,永远怀念。"这位特等功臣,用一生诠释了什么是真正的英雄本色。