人口问题正在成为中国的「头等大事」。别以为这只是统计表上的几个数字,它直接关乎国家的未来竞争力。2025年初,一份重磅政策文件高调出炉,明确将生育问题上升为「一把手工程」。这意味着,地方领导班子的KPI里,多了一个硬指标——提高出生率。往小了说,这是为了让大家敢生、愿生、能生;往大了说,这是为了大国的长远战略。

可问题是,养孩子的代价真不是一笔小账,谁来买单?

生育问题,能靠「发钱」就解决吗?

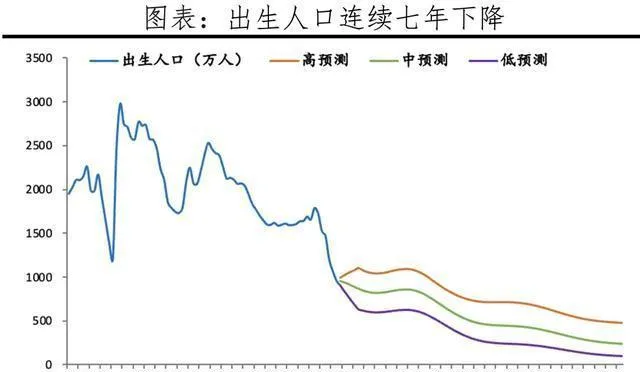

2024年,中国发布了一套前所未有的生育支持政策,被称为「全社会动员生娃的总动员令」。这份文件明确了从生育到育儿再到教育的全链条支持措施,堪称「拼命三郎式」政策。过去几年里,全国人口负增长的趋势已经让人感到不安。2022年,中国60年来首次出现人口减少;到2023年,全国新生儿数字更是跌至902万,创下建国以来新低。

到了2024年,虽然「龙宝宝」带来了些许出生率反弹,但数据依旧没让人高兴起来。全年新生儿数量仅有954万,比起龙年应有的平均增长幅度还少了0.6个百分点,这背后的趋势令人深思。

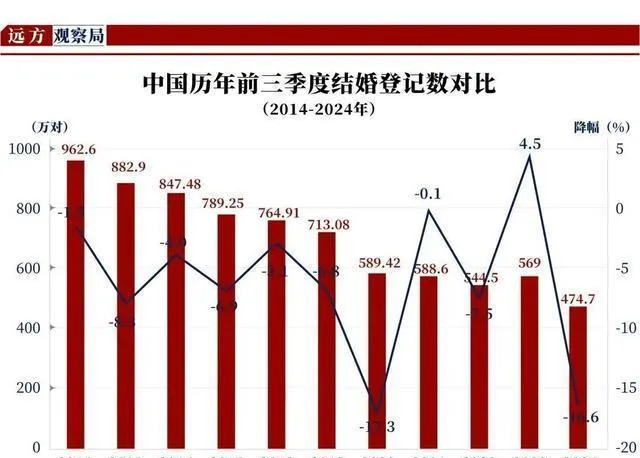

与此同时,结婚登记数量也在暴跌。这不是一两年的问题,而是一种趋势。2024年全年预计只有600多万对新人步入婚姻殿堂,刷新了40年的历史新低。结婚少了,适龄育龄女性也在减少,谁来生孩子?这才是让决策层感到头疼的根本。

于是,国家出手了。目标很明确:构建一个「生育友好型社会」,通过「破天荒」的政策体系,让大家重拾生育信心。这背后是怎样的因果链条?

一、生娃成本太高,直接劝退

说到底,生孩子这事,在很多人眼里已经变成了一场「豪赌」。从生育、养育,到教育,每一笔都像是个无底洞。

先说生育本身。女性为生育付出的机会成本高得惊人。一个学者团队曾测算过,中国女性因生育错失的职业机会平均相当于57万元的收入损失,城市女性更是达到77万元。这是什么概念?就是一个普通白领要拿将近十年的工资才能弥补回来。

再看养育成本。从奶粉到尿不湿,从婴儿车到早教班,简直让人怀疑「养娃是不是在养金子」。2024年的一份报告显示,从婴儿出生到17岁,平均每个孩子的养育成本高达53.8万元。如果再算到大学毕业,更是突破了68万元。而像北京、上海这样的城市,数字直接飙到百万元级别。

教育更是一场「军备竞赛」。学区房的价格就别提了,单是孩子的课外班和补习班,都够普通家庭直呼「扛不住」。有调查显示,育龄家庭在教育上的年均支出高达3.5万元,占家庭收入的三分之一还多。

问题是,钱从哪里来?很多人面对这样的现实,选择了「佛系」:不结婚、不生娃,安心当「月光族」。

二、政策「发钱」,能解决问题吗?

为了应对这个问题,各地政府开始「砸钱」。湖北天门直接给二孩、三孩家庭发放最高16.51万元的补贴,2024年当地出生人口暴涨17%,成了全国的「催生明星」。深圳也很大方,一孩补贴7500元,三孩涨到19000元。宜昌的生育支持则更加全面,除了现金补贴,还有育儿津贴、购房补助,甚至延长产假和护理假。

这些补贴确实让一些地方的出生率短期内有所回升。但问题是,这种「砸钱」模式能否持续?有人提出,光靠钱不够,还需要配套的社会支持。比如,托育机构的普及率、职场对于女性的友好程度,都直接影响生育意愿。如果没有这些软环境的改善,生育补贴恐怕只是杯水车薪。

三、职场「天花板」,让人生不起孩子

对于很多女性来说,生育意味着职业生涯的「暂停键」,甚至是「终止键」。有研究指出,生育会让女性的职场时间减少6到7年,收入损失高达30万元。

更别提一些公司对已婚女性的隐性歧视。很多职场妈妈的经历是,升职加薪的机会被「默认」让给了男性同事,因为她们「可能随时会生二胎」。更糟糕的是,一些地方的招聘会上,企业甚至公开表示「不招已婚未育女性」。

政策文件里提出,要鼓励企业设置「生育友好岗位」,比如弹性工作制、居家办公等。这是个好思路,但要真正落实,还需要政府的强力推动。

四、文化观念的「隐形枷锁」

除了经济压力,文化因素也在影响生育意愿。过去几十年里,中国经历了从「多子多福」到「少生优生」的观念转变。如今,很多年轻人对婚姻和生育充满了抗拒。他们认为,孩子不是人生的「必需品」,反而是「奢侈品」。

有些地方政府为了扭转这种观念,开始在文化宣传上下功夫。比如,杭州的「生育友好巴士」,车身广告上写着「孕育希望」。长沙更是在街道上挂出了「生三胎最牛」的标语,试图用「接地气」的方式鼓励大家生娃。

但效果如何?有网友调侃,「标语喊得再响,不如直接发钱。」这背后反映的是,文化宣传如果脱离了现实,反而会让人觉得形式化。

五、全球「低生育率俱乐部」的启示

低生育率并不是中国独有的问题。看看韩国、日本,这些国家早已陷入「生育寒冬」。韩国的总和生育率已经跌破1,成为世界上生孩子最少的国家。

但这些国家的经验也告诉我们,「钱+政策组合拳」是可以有效果的。比如,法国通过完善托育体系和增加生育津贴,让生育率从低谷中回升。

中国显然也在借鉴这些经验。今年政策文件中明确提出,要加速托育机构建设,提高3岁以下婴幼儿的入托率。数据显示,中国目前的托育供给远远不足,入托率仅为7.86%,而发达国家的平均水平接近30%。托育服务的普及,可能是改变生育困局的关键一步。

生育问题,不是单靠一两个政策就能解决的。它牵涉到经济、文化、职场、教育等方方面面,需要政府、企业、社会共同努力。有人说,孩子是家庭的希望,也是国家的未来。但在现实面前,很多人却只能叹一句:「我知道生娃重要,可我真的生不起。」如何让这句话变成「我愿意生」?

答案,还在路上。