伴随短视频以及直播极为火爆,职业打假人已然成为网络上全新的「风口」式人物。每当一场「打假」大战拉开序幕之时,背后往往存在着诸多令人难以透彻捉摸的操作:这些职业打假人究竟属于「正义的守护者」呢,还是「流量的攫取者」呢?

近期,良品铺子与百雀羚这两家颇具知名度的品牌,先后遭到了职业打假人的「揭露」,由此使其成为了舆论关注的焦点。 起初存在一位打假博主指出良品铺子的「桂香坚果藕粉」存有掺杂木薯成分的状况,而且其「酸辣粉」压根儿就没有「粉」,疑似存在配料表造假的问题。

此声音快速在网络上蔓延开来,众多网友纷纷对其进行转发且发表评论,抨击良品铺子存在涉嫌虚假宣传的情况,甚至有人直接宣称「自此以后再也不敢购买良品铺子的产品了」。

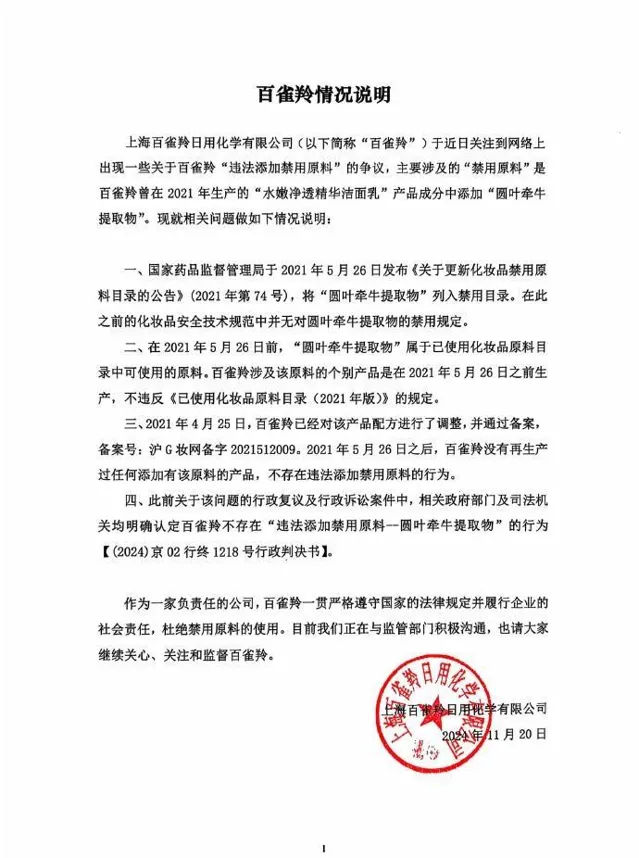

经过市场监管局的一番调查,查实这两款产品均为合格,并未发现所谓的「造假」成分。在遭遇这般舆论压力的状况下,良品铺子最终作出决定,向打假者提起诉讼,来捍卫企业的声誉。接着,百雀羚也遭受一位自称「打假专家」的博主予以曝光,称其部分产品添加了禁用的原料。针对这样的争议,百雀羚同样展开了自查的工作以及法律程序。

从这两起事件里,我们能够领会到一种偏离「打假」原本宗旨的状况——其并非仅仅是对假货予以揭示,反倒演变为一场由职业打假人挑起的「舆论纷争」。这些打假之人在高声斥责、激烈抨击的表象背后,有时所蕴含的并非全然纯粹的正义,而是受利益驱动的「恶意打假」行为。

简而言之,恶意打假并非纯粹是出于揭示商品虚假信息、维护消费者权益的目的,而是借助不实的指控、夸大事实或者蓄意挑起矛盾,以此来获取关注并谋求流量。甚至还存在这样的情形,经由炮制虚假新闻,诱导消费者产生恐慌情绪,借此来逼迫企业进行赔偿或者公开致歉,以此达成勒索、谋取利益的目的。

此种恶劣行径的出现,既得益于「打假」这一社会需求广泛存在,又受到了互联网文化以及流量至上的推波助澜。在短视频平台以及社交媒体的推动之下,打假不再仅仅是单纯的维权行为,反倒演变为一场充满话题性的营销游戏。

伴随「打假」之风的兴起,职业打假人绝非仅仅如同我们当下所提及的那般仅有寥寥数人,而是已然演变成一个极为庞大的群体。其中既有真心实意地为消费者维护权益的打假者,亦存在为了流量和利益而进行「打假」的博主。其背后的缘由,大致不外乎几个方面。

首先,依旧是由于相关法律不够完善,监管存在漏洞。尽管我国已然拥有【消费者权益保护法】等相关法律,但在具体的实施环节上,仍旧存在一定的滞后性。众多消费者面临维权困难的情形,尤其是一些小企业或者中小商家,根本无法有效地应对打假者的恶意行为。

在这样的情形之下,职业打假人便趁机「填补了空白」,某些博主凭借此在短视频以及社交平台上能够迅速积累流量,甚至借助不实的曝光来谋取私利。

与此同时,伴随短视频和直播的盛行,打假博主成功地抓住了消费者对食品安全高度敏感的神经,凭借激烈的言辞以及具有冲突性的画面,更进一步地扩大了事件的影响力,不但使得「打假」这一话题成为备受热议的焦点,还让其个人账户和视频迅速登上了平台的流量排行榜单。

打假博主在极为短暂的时间内迅速积聚起海量的粉丝且获取到颇高的关注度,由此顺利实现了「流量变现」,博主的个人品牌与商业价值同样获得了极大程度的提升。这就促使部分人开始有意识地刻意炮制「假打」事件,进而成为所谓的「职业打假人」。

现今,随着人们法律意识的持续提升,越来越多的消费者开始关注商品质量、售后服务等方面的问题。普通消费者或许由于缺乏专业知识以及时间精力,从而无法去维护自身权益,然而打假博主却能够扮演他们的「代言人」,以此赢得粉丝的支持并获取商业价值。

恰恰是那部分被消费者寄予期望的打假博主,他们自身并不具备专业的检测能力以及严谨的事实依据,而是凭借带有情绪化的言辞以及夸张的表现形式,以此来吸引观众的关注,博取眼球,偏离了「打假」最初的核心主旨——对消费者合法权益的守护。

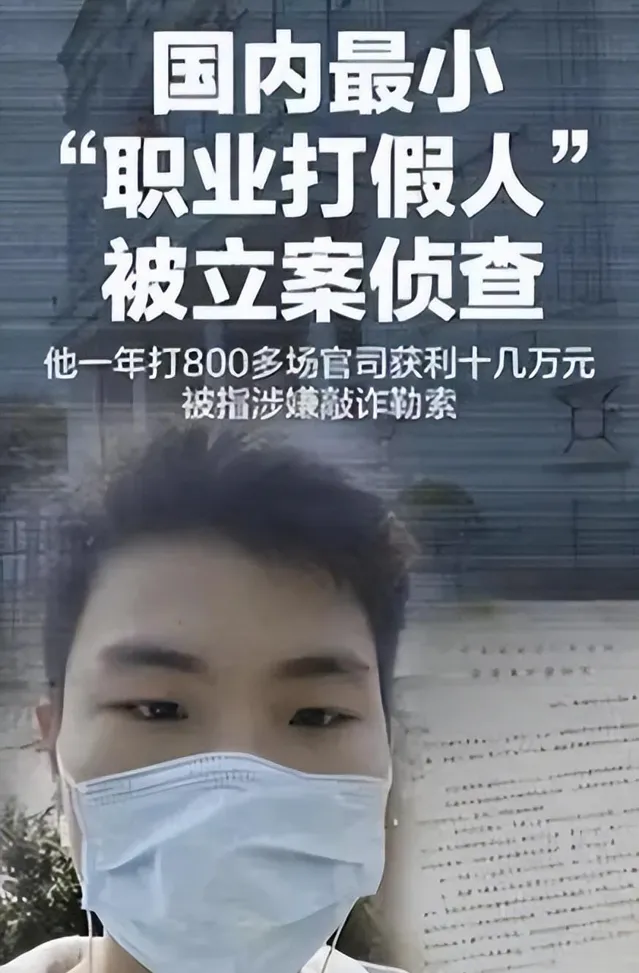

除了编造虚假之事、怀着恶意去打假之外,你可曾听闻过另外一种「打假」呢:存在这样一些人,明明清楚产品存在问题,然而仍旧主动多次购买,并非是为了实际使用,而是意在进行「告发」,随后申请赔偿,动辄达到甚至远远超过十倍之多。近期,河南禹州的一桩案件,更是将此种现象推至舆论的风口浪尖之上。

消费者张某在短视频平台看到一则关于减肥产品的推荐后,便购买了 6 盒该产品,总价为 3588 元。然而,张某服用后不但未能实现减肥的目的,还声称自身身体出现不适状况,经检测发现该产品含有违禁成分西布曲明。随后,张某将卖家王某告上法庭,要求退还货款,并赔付 10 倍金额共计 35880 元。

从表面上看,这好似是一个极为普通的消费者维权的事件。不过,经由法院的深入调查后便能知晓,此事绝非那般简单,张某在此之前已然多次购置类似的产品并提起诉讼。尤为引人瞩目的是,他在进行检测的当天还与卖家商议「用法」,看上去全然不像是毫无准备的普通消费者,反倒更像是一个「职业维权者」。

法院最终判定,张某首单所购置的 3 盒属于正常的生活消费行为,对其提出的惩罚性赔偿诉求予以准许。然而,他第二次所购置的 3 盒,显著超出了日常的合理需求范畴,存在涉嫌借助法律谋取不正当利益的状况,故而对其赔偿诉求不予认可。

【中华人民共和国食品安全法】明确规定,消费者能够针对食品安全方面的问题索要十倍赔偿,此条法律的初衷在于对普通消费者的合法权益予以保障,对制假售假行为予以惩处。然而,倘若「消费者」自身具备盈利目的,乃至通过「知假买假」来谋取利益,那么此种行为还能否被称之为「消费」呢?

最高人民法院于 2024 年所颁布的司法解释已然明确,「购买者明知食品不符合食品安全标准,且在较短时间内多次进行购买」此种行为,务必对其是否超出合理的消费需求予以审查。倘若明显与生活常理相悖,那么就不能将其认定为普通的消费行为,而理应予以严格限制惩罚性赔偿的适用。

因此,并非所有的「知假买假」都与法律所界定的「打假」相契合。某些职业打假人明明清楚产品存在问题,却蓄意大批量进行购买,随后凭借法律来要挟企业进行赔偿协商,此种行为已然偏离了维权的原本宗旨,甚至有可能构成敲诈勒索。

法律专家指出,此种行为不但扰乱了市场秩序,而且极有可能对企业进行恶意损害,破坏正常的商业环境。尤其是对于一些小微企业而言,当其遭遇动辄几十万的赔偿诉求时,极有可能因无力承担而被迫关门歇业,这对于社会的整体公平发展也是极为不利的。对于那些明显以谋取盈利为目的且屡次购买问题商品的职业打假人,法律同样会予以限制并加以规范。

打假以及对消费者权益的保护,犹如拉锯战里的两端,若用力过猛或过弱,都会致使另一端受到损害。假货属于社会公害,故而打假之人由此产生,然而当「恶意打假」开始钻法律的空子之际,我们的维权天平便开始摇摆不定了。

那么问题随之产生了:究竟应当怎样在「打假」与「保护」这两者之间寻觅到平衡点,从而让消费者能够安心,让市场变得清朗呢?

假货并非为现代社会所独有的产物,其早在古代就已然存在。现今,它依旧以各种各样的形态渗透到我们生活的诸多领域之中:像食品、药品、化妆品、电器等等,乃至连学习资料都存在着盗版的情形。

假货不但会对消费者的权益造成损害,还会对公共安全构成严重威胁,诸如伪劣药品、含毒食品之类的,轻微之时会致使消费者财产遭受损失,严重的话则会危及到生命。

问题在于,假货的「缔造者」并非唯一应负罪责之人,那些明明知晓是假货却仍旧予以购买之人,乃至整个生态链上的「纵容者」,同样难以逃避责任。众多的人出于贪图便宜或者存有侥幸心理的缘由,对假货秉持着「能用即可」的态度,使得假货拥有了市场。而职业打假人虽说揭露了部分假货,但有的时候却沦为了「次生灾害」,给市场秩序带来了新的冲击。

消费者开展维权乃是社会所理应具备的需求。然而,滥用维权的情况也时有发生。比如说,存在恶意投诉、知假买假而后索赔之类的举动,致使众多企业深感头疼不已。部分职业打假人并非真正诚心诚意地致力于维护消费者权益,而是出于谋取利益的目的,乃至将法律诉讼当作筹码,与商家私下达成和解进而敲诈勒索赔偿。

然而另一方面,假货泛滥确是客观存在的实际状况。倘若不存在诸如惩罚性赔偿之类的法律举措,真正的消费者极有可能会因维权成本过高而选择放弃追究,如此便会助长造假者的嚣张气焰。

故而,问题的核心在于:怎样让维权与法律达成合理的衔接,使得法律既拥有强大的威力用以打击假货,又能够避免被滥用。

首先,打假绝不能仅仅依赖消费者去进行维权,也不能仅仅依靠职业打假人来「监督」,而理应从生产以及流通环节彻底斩断假货的链条。政府部门需加大对企业资质、产品质量的监管力度,构建起完备的追溯体系,例如借助产品编码、区块链技术等,让每件商品的来源与去向都清晰明了。

此外,对于涉假的企业和个人,务必依据法律予以严厉的行政性和刑事性惩处,借此构建起强大有力的震慑作用,以防止假货再度卷土重来、死灰复燃。

第二,职业打假人在一定程度上确实揭示出了假货问题,然而当其演变为一种「敲诈行为」之时,就失去了其应有的价值。近些年来,最高法在对食品安全法的阐释中,已然明确对职业打假的范畴予以了限定,诸如「知假买假」「非合理消费」之类的情形是不被支持高额赔偿的。这些条款对于规范职业打假的行为发挥了积极作用,促使打假回归其本质——即为消费者权益而服务。

与此同时,司法机关在审理相关案件之时,务必留意对消费者真实的维权行为与恶意索赔的界限进行区分,对于后者予以严厉惩处,从而避免法律资源被浪费。

此外,「打假」并非仅仅是政府以及企业的责任,消费者同样也需要发挥积极的作用。很多时候,假货之所以能够在市场上存在,是因为消费者的认知水平以及警惕性有所不足。倘若每个人都能够对低价的诱惑保持清醒的头脑,并且敢于举报假货,那么假货就会失去其滋生的土壤。

打假与维权的天平绝不可能始终处于静止不变的状态,但只要我们持续对其支点进行调节,必定能够促使它趋向平衡。假货着实令人深恶痛绝,恶意打假也绝不能予以放任。与其寄希望于职业打假人,倒不如让每一位消费者都成为健康市场的「守护者」。毕竟,我们所期望的并非是一次性补偿所带来的短暂愉悦,而是长久安稳的消费环境。