我爷爷养的几坨猫一直没什么存在感,只有吃饭和睡觉时候才知道这几坨是我爷爷家的,基本不用管,镜头感很好,有人用手机对着,自己就盯着镜头保持一个动作,直到手机拿开。

一坨是我爷爷遛弯时候捡的,另外几坨是跟着来的,一点都不认生,敲院门如果时间赶巧,能收获一堆狗叫声,那狗叫的嗓子都劈叉了,喝几口水继续叫,还会看见几个不同颜色的猫猫头。

最开始来的这只明显有地位,到点了没饭会敲窗户,剩下几坨都老老实实的在墙角排排坐。

猫好像都是这样,收养了一坨,不久之后就会长出很多坨。

有时候爷爷会用几个鸡蛋壳装上剩饭,猫猫们就一猫一壳的吃,虽然吃得少,依然以肉眼可见的速度圆起来。

养的大黄狗很尽心,有人来,只要不认识,就叫的特别欢实,并且试图攻击来的人,但是你真走到它旁边,它马上躲进自己的窝里,从小窗户里伸出嘴巴继续朝你叫,没有事的时候经常去撩骚大黄牛,把大黄牛吃的玉米杆撅折了再送回去,偶尔拿牛角磨牙,牛脾气好的简直没脾气。

大黄狗试图建立自己在院子里的领导地位,被大鹅叼了耳朵,被大公鸡追的躲在窝里使劲汪汪,就是不出来,只有鸭子不太对付得了它,却慑于大鹅的凶猛,终于还是回到了骚扰好脾气的大黄牛的老路上。

大约是看在都姓黄的份上,黄牛对它有着无限的耐心。

后来爷爷年纪大了,照顾不了那么多动物,大黄牛被卖那天,大黄狗追着车一直跑到了村口。

大黄还是那个「脾气不好」的大黄,只是偶尔还会去牛圈转两圈。

它可能不知道大黄牛去了哪里,以为就像往常那样去了很远的地方吃草,吃饱了就回来了。也可能知道大黄牛回不来了,去送送自己的老伙计。

等到爷爷搬到了城里,大黄因为老向别人叫被送到了姑姑家,在那里,它依然尽心尽力的看门。

再后来呀,它就死在了姑姑家。

狗生不长,却品尽世间悲欢离合。

那些猫猫们因为搬家,也不知去了哪里。

大概又找到了新的家庭,在某个阳光明媚的午后,蹲在一个抽旱烟的老人脚边,听着收音机里咿咿呀呀的戏剧,惬意而慵懒的眯着眼睛,看着日子不紧不慢的从眼前流过。

其实大黄到死都是只很可爱的狗,和那几坨猫猫一样。

只是它不太适应城里的生活。

老房子还在,房檐写着备战备荒,原来那个不管颜色还是声音都很热闹的院子现在什么都没有了。

只剩一颗核桃树还在自由自在的生长,我四姨奶,一个一辈子神神叨叨的老太太说看见过一条大蛇在树上晒鳞片。

说来有趣,这个神神叨叨的老太太在我小时候好像就长那个样子,矮矮胖胖的。

我爸说,傻子不老。

我深以为然。

我长得挺着急,大约不是个傻子。

四姨奶家养了一只狼狗,每天固定点去邻居家门口拉屎,后来被邻居发现,一棒子打的嗷嗷叫,然后继续偷偷去邻居家门口拉屎。

可能邻居家门口风水好,通便?

爷爷在姑姑家,这两条狗都是他捡回来的。

也不知道为啥他老能捡到猫狗。

估计是自己偷偷买的,又怕家里人说。

大黄狗不管什么时候看见他都会把尾巴摇成电风扇。

爷爷九十啦。

每天骑电动车三四十里去镇上玩儿。

得了新冠,白肺,好了之后不让他出门,坐在门口生气。

「病都好了还不让出门玩,还让不让人好了。」

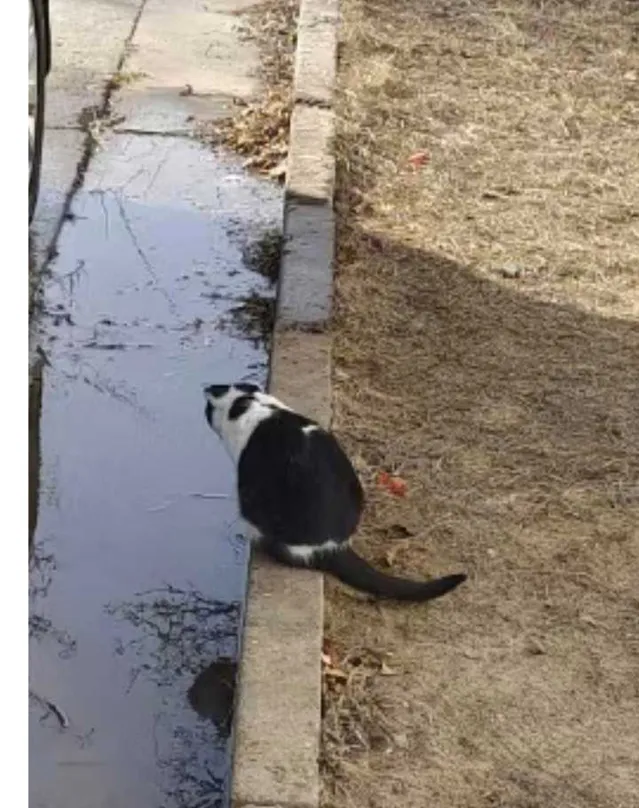

我媳妇单位的水管、水桶、水坑边上经常长猫,一长就是好几团。

经常去办公室视察。

好奇心和报复心极重。

她办公室大姐刚养的仙人球,这个芝麻糯米团子就伸爪儿去摸,被扎疼了,勃然大怒,和仙人球一场大战,一边被扎的嗷嗷叫一边使劲拍仙人球。

最终仙人球只剩个球,它两个前爪儿被办公室妹子绑上了绷带,那段日子走起路来猫猫祟祟的。

我原来养过一只兔子。

没事儿就带它出去,拔草给它吃。

后来某天,好奇心爆表的保安大爷终于忍不住了。

「小伙子,你这狗什么品种?怎么还吃草?」

原来喜欢爬高,后来有一次被摔的半天才缓过来,从此再也不爬了。

自己知道自己的窝在几楼,玩够了会自己爬楼梯上楼。

后来工作原因,没法带它走,就送给一个请我吃冰棍的小姑娘了。

算起来,那个性格开朗大方的小女孩也该出落成个漂亮且优秀的大姑娘了。