万历皇帝的早期教育问题很大,李太后、张居正、冯保对他的管教过于严苛,影响了他今后的人格。甚至他之后怠政,也可以从他的童年找到影子。

李太后对万历帝管教之严,在历代帝后中都是出了名的。万历帝即位后,李太后以天子年幼,需要照料为由,搬进乾清宫,由她亲自照料万历帝的起居,培养他的德行。李太后和万历帝同居一个房间,两张床并排摆放,使得万历帝平时不敢说一句非礼的话,做一件逾矩的事。隔三差五的,就把万历帝叫到跟前,谆谆教导一番,不是说些「亲贤臣、远小人」的话,便是要说「听纳忠言、从善如流」的话。经常万历帝走到哪,她就跟到哪,守着跟着,督促儿子向学勤政。

有时万历帝懒劲上来了贪玩,她就把他叫来,长时间罚跪,直到他一边哭泣一边保证下次不敢时,才让他站起来。每次万历帝经筵结束以后,回到宫中,她总是少不得要考问一下,让他照着讲官的样子,把所学的内容再复述一遍。

李太后管教儿子,还有一个办法,就是经常拿张居正来吓唬他,每当儿子做错一件事,在教训儿子时,她总有一句口头禅:要是让张先生知道了,看你怎么办?无形中张居正成了权威和魔鬼的化身。

遇到上朝的日子,不论天寒地冻,刮风下雨,总是早早地喊他起床,动作稍有迟缓,就让太监们把他从床上拖起来。而她自己为了给儿子树立一个榜样,每次总是起得比儿子还早,督促太监、宫女们给儿子漱洗、穿戴,儿子去皇极殿上朝或在文华殿听讲官们讲经论史时,她也开始坐下来念她的佛经。

万历八年(1580)十一月的夜晚,北风呼啸,寒气袭人,正是冬至方过,小寒将至的节气。为了度过漫长的寒冷之夜,也是为了寻欢作乐,万历帝来到西城喝下了几杯酒。兴许是多喝了几杯,兴头上要摆一下皇帝的派头,总觉得有酒无曲少了些兴致,就叫了几个小内侍来唱些小曲,可是唱来唱去就那几支旧曲,便叫他们改唱个新的、一连叫了几个都说不会,于是一怒之下,拔出剑来,抓住两个小内侍就要砍,经左右的人劝解,万历帝割去了两人的头发以充首级。

不料,事情马上就传到了李太后的耳中。第二天,李太后通知张居正上疏劝谏,并让他代万历帝起草了罪己手札。同时又派人把万历帝叫到慈宁宫,令他长时间地跪着,把他重重地数落了一番,直到万历帝一把鼻涕一把泪地保证今后一定改正,才让他起身回宫。

回到乾清宫,万历帝越想越气,一个十八岁的青年,正是血气方刚的年纪,怎能受此奇耻大辱,是谁这么快地向太后报告消息的呢?显然只有一个人,那就是大伴冯保。对于冯保,朱翊钧有着一种极为复杂的感情,打从他记事起,冯保就一直随侍在他的左右,是他最贴身的保护人。

登基后,他十分宠信冯保,任用他为司礼监掌印太监、司礼监秉笔太监,成为与内阁首辅对柄机要的内相。然而,随着年龄的长大,万历帝渐渐发现,冯保只忠于太后,只对太后负责,而且他与张居正有一种特殊的默契,很多事情他们两人都是一唱一和,互通信息,内外声援。在他的眼里,万历帝只是个没长大的小孩,仗着有太后的宠信,张居正的支持,经常弄得朱翊钧很难堪。有一次,翰林院内抓到一只白燕,张居正派人送来给他玩,冯保却说「主上冲年,不可以异物启玩好」,使自己的童年生活枯燥乏味。

而张居正对万历帝的管教之严丝毫不亚于李太后。有次日讲,是张居正当班,要讲的内容是【论语】中的「乡党」篇。张居正让万历帝先把课文朗读一遍,一不留心,他把「色勃如也」读作「色背如也」。顿时只听得站在身旁的张居正厉声说道:应该读作勃!

朱翊钧吓了一跳,他觉得有些委屈,不就是念错一个字吗?我从小到现在,不论春夏秋冬,经筵、日讲从不间断,回宫以后还要温习课文、练字,接受母后的检查,历史上有几个像我这样用功的皇上,难道你不知道。当他委屈地把眼光从【论语】转向先生时,心里不禁又打了一个冷颤,但见张先生一副凛凛不可侵犯的神态,他随即心中又闪过这样一个念头:难道这是做臣子的对君主说话的口气和神态吗?

不满的种子一旦种下,要想抹去真是太难,何况类似的事情随时都在发生。万历帝经常感到,张居正经常会否定自己的意见,而他张居正的意见总是正确的。

就比如说万历六年(1578)三月,辽东传来捷报,明军在长定堡一战,杀死内犯的鞑靼四百余人,万历帝非常高兴,吩咐内阁大行恩裳。可是,事情过去将近半年,张居正却提出其中有诈,说被杀的鞑靼人,不是来进犯的,而是来投降的,于是所有发出的恩赏全被革除,弄得他好不狼狈,在臣民面前丢尽了脸面。

又比如万历七年(1579)四月,万历帝想加封自己的岳父为永年伯,这是一件再平常不过的事,前朝也有很多先例。比如正德二年(1507),正德皇帝加封他的岳父为庆阳伯;嘉靖二年(1523),嘉靖帝加封他的岳父为泰和伯。可是到了自己这里,张居正总想拖住不办,后来虽然勉强同意了,却又提出只能以荣终身,不能世袭罔替,一件原本挺喜庆的事,最后闹得很不愉快。

在万历帝面前,张居正总是以师者自尊,婆婆妈妈的,不是讲些治国理政的大道理,就是传授些为人处世的经验,好像他是一个无可挑剔的正人君子一样。恐怕也不尽然。

万历二年(1574),张居正的长子张敬修参加科举考试落榜,张居正非常生气,竟想停止开科五年。无奈阻力太大,又没有充足的理由,而且次子张嗣修也要参加科考,方才作罢。

万历五年(1577),张嗣修成功中得探花,他依然还不满足。万历八年(1580),他的三子张懋修与前两科落第的长子张敬修一同参加科举考试。两位主考官都是张居正一手提拔起来的故旧,考试的结果没有意外,张懋修、张敬修果然都榜上有名,张懋修还被点为头名状元。但是,张懋修这个状元得来却很不光彩。据说张懋修初始只为第三名,张居正不满意,以乞休来向朝廷和万历帝施加压力,万历帝不得已才点张懋修为状元。

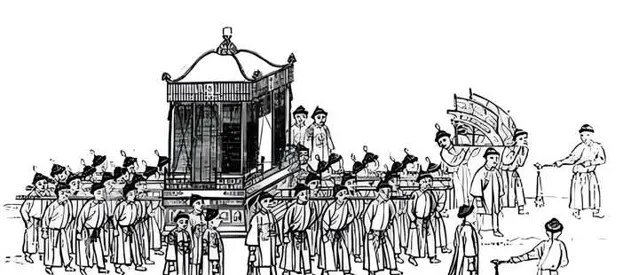

生活上,张居正也是极尽奢华。据说张居正有一顶特别的轿子,这顶轿子约有五十平米,两旁设有走廊,有客厅、卧室以及洗手间,配置可谓非常豪华,需要三十二个人抬。在明朝,乘坐轿子是有规定的,四品及以下不得乘轿,只能骑马骑驴;三品及以上才能乘轿,且只能由四个轿夫抬;就连皇帝的轿子也才十六个人抬。张居正此举可以说是僭越,为他后来的结局埋下了伏笔。

在吃上,张居正也十分讲究。张居正到了晚年,嘴巴越来越刁钻,一般的菜品都看不上眼。平时吃饭,桌子上菜品无数,还觉得没有自己喜欢吃的,无处下筷子。但是他特别钟情一道菜:鸡舌羹。顾名思义,就是用鸡舌头做的菜。鸡舌头虽然不名贵,但是一只鸡就那么一点点,想凑成一道菜,那得杀多少鸡。对此,他毫不掩饰地跟亲信们说:千里来做官,只为吃和穿;想保吃和穿,做好这个官。

而且张居正妻妾成群,有名分的妻妾有七人,除此之外还有一些侍女。为了能应付这庞大的「后宫」,他不得不经常食用各种补品。比如「腽肭兽」,也就是海狗,据说吃了大补,浑身发热,数九寒天的时候都不能戴帽子。据说戚继光为了巴结张居正,也给他进献过美女和海狗。

随着万历帝的长大,张居正朝堂上的一本正经和生活上的奢靡无度形成的反差,让万历帝越来越不满。心中的不满积蓄太深,势必就要流露和发泄。

万历十年(1582)六月,张居正逝世,享年五十八岁。张居正死后,他的丧葬、赠官、谥号都是按最高规格。然而,一切都是暂时的。就在他尸骨未寒之际,一场巨大的阴谋,在万历帝的自导自演下,席卷朝野。厄运开始降临他的子孙、门生、故旧、同乡。

张居正死后,弹劾张居正的奏章向雪片一样飞向万历帝的案头。万历帝考虑到形势还未完全成熟,下了一道很微妙的圣旨:朕虚心委任张居正,对他宠待甚隆他不思尽忠报国,而怙权行私,深负朕望。念他受先皇托付,侍候朕于幼年,有十年的辅佐之功,姑且不予问罪,以全始终。廷臣不必再追提以往的事。

这道圣旨,看似在为张居正说话,实则对张居正进行了全面否定。这等于是向大臣们发出了搞臭张居正的总攻令。万历帝这套欲擒故纵、掩耳盗铃的把戏,大臣们自然心领神会,越来越多的人加入了打到张居正的行列,弹劾的内容,有真有假,真真假假,真假难辨。在万历帝的支持和操纵下,反张运动不断地升级和扩大化。

万历十二年(1584),经过将近两年的舆论造势和反攻倒算,万历帝感觉时机成熟了,他给张居正罗列十四条罪名,剥夺了张居正所有的官职和头衔。张居正在北京、荆州的家产被查抄,因封门被困在家中饿死的有数十人。由于抄家结果没有达到期望的数目,锦衣卫对张家人严刑拷打,张居正长子张敬修不堪受辱自杀身亡,次子张嗣修两次自杀未遂,被发配充军,其他几个儿子都被削籍为民。

张居正的去世,使万历帝真正开始了亲政,这时他的年龄已届二十,系统接受皇家正统儒学的熏陶也已逾十年,更主要的一点,就是他要迅速摆脱张居正的阴影,发泄胸中久受压抑的情欲,不受任何拘束地实现权柄自操,威福任情。

亲政之初,万历帝的心头缠绕着两种情愫,一种是逆反心,另一种是虚荣心。受逆反心态的驱使,他决定要清算张居正,要藉没他的家产,让世人尽知张居正欺君误国;而虚荣心的作祟,也使他竭力想证明,离开张居正,另行一套做法,同样能使天下大治,自己轻而易举地成为一代为人称道的守成之主。

然而,万历帝亲政之处的这股热情,很快便萎靡了下去。他发现,处理国事真的是太累了,而且就算自己再勤政,好像也没有得到期望的回报,国势依旧如此,甚至还不如张居正辅政时期。本性使然加上繁重的事务,让万历帝逐渐懈怠下来,深藏于宫中,不上朝、不批奏章、不接见大臣、不参加经筵、不亲自郊祭天地、不亲自祭祀宗庙。

万历十一年(1583)十二月初一,是例定上朝视事的日子,然而时已人冬,白日与美人共饮,夜晚拥美人同眠,其乐融融,万历帝便不想起早冒冷上朝,受那份罪,于是就给鸿胪寺下了一道旨:朕偶感风寒,尚须静摄,暂免朝讲数日。这是万历帝第一次推说有病而不上朝。皇上因身体不适而不能上朝,这是合情合理的事情,做臣子的除了向皇上请安,祈盼皇上早日康复外,也提不出其他的什么意见来。自此,为与妃嫔、内侍在后宫作乐,而推说有病,不上朝理政,不开经筵、日讲,便成了他屡试不爽的借口。

万历十三年(1585)三月十九日,又到了上朝的日子,文武百官早就到齐等待召见,盼了半天,只见传旨的太监出来,说是圣躬违和,有旨传免,引来百官一片哗然。

为了减少大臣的烦扰,唯一的办法就是装病。其实,说全是装病也不尽然,昼夜长饮,纵欲嗜酒过度,每酒必醉,每醉必怒,对身体肯定是有害的。于是,万历帝不得不通过内阁,向群臣们描述自己的病情。万历十四年(1586)九月,朱翊钧又传谕内阁,解释近来暂免朝讲郊庙祭祀的原因是由于头晕眼黑,力乏不兴。这种掩耳盗铃的举措,更表露了他生活起居的荒唐。

随着时间的推移,万历帝越来越沉湎于酒色中无法自拔,病痛不断,不能上朝理政。万历十五年(1587)二月十五日,是万历帝主持祭祀的日子,按照礼制,这样的活动是不便遣代的,但万历帝还是派恭顺侯吴继爵前往代祭,同时让太监传达口谕:圣体偶因动火,服凉药过多,下注于足,搔破贴药,朝讲暂免。阁臣们例行公事地上了一道短章,奏请万历帝节慎起居,以迎春气。

这种和风细雨、体贴入微的劝谏,朱翊钧自然是无话可说,他做出一副很高兴的样子,表示接受他们的意见,而在实际生活中恣肆纵欲的程度却更加严重。不仅日常的朝讲停了,连大臣们也不接见了。万历十六年(1588)十二月,吏科都给事中李沂弹劾东厂太监的不法行为,岂料,这也成了他不上朝的理由,说是被李沂气坏了身子,连次年元旦例行的朝贺也免了,并且从此以后元旦都不再朝贺。到次年七月止,一日都没有上朝。阁臣王家屏、王锡爵进入内阁三个月了,竟连皇帝的面都未见到。这一年他只朝见大臣两次,其中一次还是接受群臣为李太后祝贺生日。

王家屏、王锡爵还算好的。内阁首辅沈一贯辅政十三年,前后只见过皇帝三次,其中两次还是因为万历帝出席午门献俘仪式,才得以匆匆一见,君臣间没能说上两句话。沈一贯屡屡上疏,请求陪侍,赐面对,朱翊钧不答应,再请上朝视事、下发章奏、考选科道,都不予理睬。

万历十七年(1589)三月的一天,已常年托病不上朝听政的万历帝,派内使给内阁下了一道口谕:奏对次数太多,不耐劳剧。明确表示了对朝政的厌倦,他已不想再继续维持一副心有余而力不足的假相,他已不再想做守成的明君,他只想沉溺于温柔乡中,一味地嗜酒、恋色、贪财。

万历中叶以后,朱翊钧朝讲不御、郊庙不亲、章奏不批、缺官不补,创造了28年不上朝的记录,使外廷瘫疾,形同虚设。万历三十年(1602)时,两京缺尚书三人,侍郎十人;科道九十四人,地方上缺巡抚三人,布、按、监司六十六人,知府二十五人。三年以后,两京尚书侍郎缺大半,督抚重臣经年虚席,藩臬缺至五六十人,知府缺至四五十人。到万历三十七年(1609),内阁仅大学士叶向高一人独相数年,九卿中在朝供职的,只有都御史一人和侍郎二人,余则或因缺未补,或杜门不出。