刚刚过去的2023年,展现了一种澎湃的生机。

天津大爷轻轻一跳,将无上的快乐传遍大江南北;00后勇闯中国体育圈,挑起杭州亚运会的荣光;旅游热潮再度回归,是无数烟火小店的坚守和努力,点燃了生活的热情,擦亮了家乡的名片;在浩荡而严酷的自然灾害前,千千万万普通人挺身而出,用善良和坚韧筑起生命的堡垒……

微小构筑伟大,平凡推动巨变。在更多不常被看见的角落,也有一些坚实的进步值得庆贺,一些生动的中国面孔值得被记住。

上海十六铺码头渡口,上下游客来来往往

紧跟世界发展的潮流,邬贺铨院士为中国通信事业奔走一生;金涌院士退休但不退志,将讲台从清华大学搬到短视频平台;航天人肖春在碳材料研究领域深耕细作,保障并见证了长征系列火箭顺利升空……

他们,是默默耕耘的科研工作者。每一张中国面孔背后,都是一份熠熠闪光的初心和理想、坚持和奋斗,一段鲜活而充满力量的中国故事样本。

若要更好地理解当今中国,理解我们所身处的世界的变幻,就不能不看见他们的努力,以及他们所造就的「中国之美」。

热爱,无惧岁月

充实,是邬贺铨为2023选定的年度关键词。

站在时代的浪头上,他格外清晰地感受到,无论是个体还是社会,都不再像是过去几年那样烦躁无望,而是朝着未来,稳步向前。

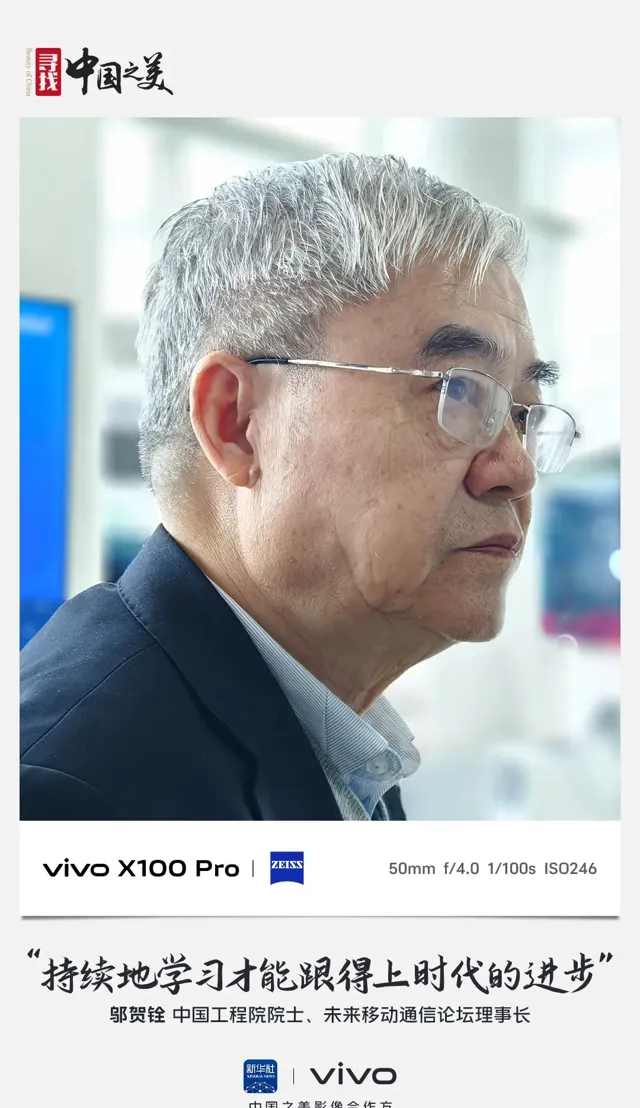

在北京的国家会议中心里,这位步入耄耋之年的中国工程院院士,保持着一如往常的热情,向听众阐述通信技术的最新动态。他的日程表总是排得满满当当,拍摄当天,他还要参与三场不同的专业会议。

邬贺铨

他谦逊地为自己找好了人生定位:「一颗螺丝钉,能在工程技术上起点作用;或者说一块砖头,祖国哪里有需要就放在哪里。」

事实是,螺丝钉虽小,却是维持时代列车高速运转的关键部件;砖头虽朴实,但也坚硬地支撑着中国通信事业这座大厦,屹立不倒60年。

从业60年来,邬贺铨作为中国通信领域的先驱,不断见证中国通信事业在世界格局内完成从跟跑、并跑到领跑的跃迁:3G的出现,催生了智能手机、微信、美团、微博、移动电子商务等;4G的发展,创造了移动支付、共享单车、社交电商、短视频等应用的繁荣。很多应用是在颁发牌照时根本意想不到的。

此时此刻,他坚定不移地相信,「5G一定会产生现在还想象不到的新应用」,并且步履不停地行走在行业前沿,就像他所研究的通信信号一样,稳定而远行。

乐清南塘镇东山码头,渔人在回家路上

当下的我们已经太过适应变化和流动,很难想象一个人坚守一个岗位,一辈子就做一件事。但是这种不可想象,却是无数科研工作者的习以为常。

就像金涌,习惯了为化工事业发光发热,退休当前,仍思考着如何发挥余热,于是转身成为短视频平台的科普达人。

镜头前的他幽默、风趣、神采奕奕,很容易让人忘记,他也是一位有着89岁高龄的长者;他求真、博学、欢迎质疑,可以从飞机弹孔讲到「人造太阳」,从农膜降解讲到核电安全。短短几个月,就吸引140多万「云学生」涌入新课堂。

金涌更广为人知的身份是中国工程院院士,我国流态化、反应工程领域的领军人物,清华大学化学工程系教授。但他更愿意称自己是,「种下一颗种子的人」。

金涌

「科普并不只是把理论讲清楚,而是要引起大家的好奇,种下一颗种子,在孩子们心里能够发芽开花,没准有人就能成为一个科学家。」

在航天科技集团四院进行碳材料研究长达29年,在肖春眼中,研发航空产品同样像是培养一株植物,它需要播种、萌芽、成长。

而背后是多达2000个工艺参数需要实现稳定的控制,是每一名操作者在每小时、每一天、每个月都要进行周而复始的监控,是无数个值夜班、轮班倒的日子。

这一过程枯燥乏味、周期漫长且任务艰巨,但只要捱到火箭升空、试车成功,在那不到一分钟的掌声和喜悦之中,她觉得,「一切的付出都是值得的」。

肖春

无论是邬贺铨、金涌还是肖春,他们每个人无不是干一行而爱一行,择一事而终一生,以自身饱满的生命力和持之以恒的实践,生动地诠释「中国之美」。

一如肖春所言,「中国之美」就是每一个平凡的职工,都能在自己的岗位上有所奉献,有所坚持,并保持热情。

创新,永无止境

出人意料的,邬贺铨其实是5G冲浪达人。

为了不落后于时代步伐,在繁忙的会议日程之外,他仍坚持每天上网至少3小时,抓紧一切自己可以支配的时间,了解通信领域最前沿的知识。

这种对于时间的紧迫感,以及持续学习的自觉,延伸至科学研究中,就发展成为一种无时不在的危机意识和创新意识。

在邬贺铨看来,「技术创新是无止境的,并不是说你现在领先了,就一定永远领先,中国通信事业的发展要靠我们更多科研工作者和通信企业的努力」。

在「努力」之外,他尤其强调「决策」的重要性:「在技术发展的关键环节,怎么做好决策是很重要的。就拿大家熟悉的5G来说,当年启动5G时,我们选择的是厘米波频段,希望可以覆盖更多的地区和人群。但该频段做宽带还是有些挑战,所以美国及大多数国家都选择了毫米波频段,结果因为建网密度大成本高,只能照顾小部分地区。从这点来看,中国选择走的这条路其实是对的。」

时至今日,即便中国通信事业的建设已走在全球前列,邬贺铨仍不断思考着,如何通过进一步的创新,将科技和时代的红利惠及更多人。

「生命不息,折腾不止」,以此座右铭为航向,金涌的人生也从未停止过思考,而是活成了一场不断折腾、不断向前的探索之旅。

当流化床的气泡问题成为全球化工界的研究热点,大多数科学家倾向于将气泡做小做少,他和他的实验室团队却反向而行,通过将气泡做多,促进气泡不断碰撞、破碎、重组,进而提高生产效率。后来这一「湍动流化床反应器」应用于实践,推动了十几项重大化学反应器的改造,也成为了可以写进教科书的经典范例。

当全行业都公认30微米以下的颗粒不能流态化,他们仍旧逆流而上,在国际上首次将颗粒缩小至纳米尺度,一脚踢开新世界的大门。这项诞生于上世纪末的「纳米颗粒团聚流态化技术」,至今仍是大规模生产纳米碳材料的首选。

在孜孜不辍的创新道路上,金涌和他的实验室团队,将好奇心和想象力当作重大的内生动力,将很多看来本来不可能的事做成了可能。

对于肖春和她的队友们而言,确保火箭顺利升空的关键,就是确保整个批次整个研制过程中所有产品,都保持惊人但必要的一致性和稳定性。

因此,在浩瀚的航天梦之下,创新并非一日之功、一蹴而就,而是一个持续积累的结果,是在毫米级的精细化作业中,所有人步调一致地,抵抗日复一日的枯燥和重复,推动缓慢但稳定的改变。

时代和科技的发展日新月异,不同行业不同领域的「创新」,也展现了丰富的形态:可能是不懈的努力、准确的决策,是蓬勃的好奇心和想象力,也可能是不可动摇的恒心和毅力。

但相同的是,置身其中的科研工作者,无不保持一种持续学习的自觉,由此完成对「中国之美」的另一重书写:所谓「中国之美」,不仅是对一己事业有着坚定不移的热爱,更要有不断思考、不断充实自我的精神。

影像,自有力量

科技与美似乎是两条不相交的平行线。在大众认知中,航天科技、化学工程、通信网络等词听起来似乎也格外宏大,离日常生活遥远而不可及。

2023年以来,vivo与新华社「中国之美」联合开启了「中国故事影像力」计划,用影像定格「大国科技」背后的「闪光人物」。

通过讲述真实而温暖的个体故事,vivo让科技之美以更为亲近、直观、可感的面貌,在更多人的生活中亮相;也让更多人看见,每一项大国科技都与日常生活息息相关,不仅实实在在地服务于我们当下的生活,更藏着关于未来的无限想象。

就像邬贺铨所言,当正在崛起的大模型不断走向成熟,手机终有一日将成为真正的智能助手,再次全面革新我们的生活;又如金涌所言,化工的应用和贡献无处不在,支撑着我们对美丽中国的想象,以及世界命运共同体的建设;而当航天事业的征程不断向上向好,我们也终将在无垠的星河中,不断延展人类自身的认识能力,见证想象一步步落地为现实。这是独属于科技的美和浪漫。

再次回答,什么是「中国之美」?

邬贺铨的答案是:「如果信息技术可以更好地服务于中国老百姓,如果有一天我们在最难的时候,都感觉手机是有助的,而不是无助的,我觉得这就是中国之美。」

河北太行山,一位农民正在晒秋

这种中国之美、科技之美所指向的,其实是一种日常的、易得的、便民的服务,以及更加自由开阔的世界。

影像,也是这种美最生动的实践。

中国之美丰富而广博,而记录是让美留存和延续的重要方式。得益于移动影像技术的不断发展,时下,每个人都有了更便捷的记录方式。

vivo与新华社「中国之美」联合发起的「中国故事影像力」计划,既是希望通过定格中国面孔来传播中国之美,给予每个认真生活的人以力量;也是鼓励每个人拿起手机、尽兴表达,共同记录属于我们这个时代的人文图景。

多年来,vivo X系列持续发力影像赛道,让消费者轻松享受移动影像技术革新带来的顶级画质效果。近期,新推出的vivo X100系列带来光学、算力、算法层面的大幅度升级,在长焦、人像、夜景、视频等场景都带来满分的影像体验。vivo X100系列的全焦段人像功能,覆盖从24mm到100mm拍摄人像的黄金焦段,无论是在室内、室外还是旅游、夜晚,都能轻松拍摄出专业质感的人像大片,全面展现人像摄影的无限魅力。

深耕移动影像领域的十年间,vivo凭借产品在影像领域的领先技术和实力,以及一系列人文影像活动,持续见证并赋能当下「人人都是创作者」的时代热潮。

置身于影像创作大众化的浪潮,每个人都能更好地发现和记录时代之美、中国之美、生活之美,也能在享受创作乐趣的同时,重获对生活的感知力和掌控感。

记忆或许会模糊,但影像永远清晰。

如果说拍下照片的瞬间是致敬当下、赞美日常,那么回看照片的瞬间,就是完成一次小小的时空穿越,将过去的感动延续至未来。这既是影像的力量,也是科技的馈赠。

本文仅代表作者观点,不代表平台立场

作者 | 粗面

编辑 | 木土

统筹 | 杨菁

排版 | 静山