通过三家分晋和田氏代齐形成所谓的战国七雄,韩、赵、魏、楚、燕、齐、秦,这七个国家被称为战国七雄并不是说战国时期只有这七个国家,而是这七个国家实力比较强大而已,除此之外还存在宋国、卫国、中山国等诸侯国。

进入战国时期后,各诸侯国为了在兼并战争中取得优势,纷纷进行变法改革。战国时期首先进行变法改革的是魏国。魏文侯当政时期任用李悝进行变法,魏国的实力很快就跃居诸国之上。其后楚悼王任用吴起变法,韩国任用申不害变法,赵国赵武灵王胡服骑射,而战国时期最为著名最为彻底的一场变法当属秦国的商鞅变法。

秦国地处中国的西北,和蛮夷戎狄杂居,虽然在春秋时期也出现过五霸之一的秦穆公,但中原的各诸侯国不把秦国当做华夏民族看待,把秦国当做蛮夷,此即秦孝公所谓的「诸侯卑秦」。

秦孝公即位之后,为了改变诸侯卑秦的局面,决定变法图强,但秦国本国没有人才,秦孝公就向天下诸国下求贤令,招揽人才。秦孝公在求贤令中说:昔我缪公自岐雍之间,修德行武,东平晋乱,以河为界,西霸戎翟,广地千里,天子致伯,诸侯毕贺,为后世开业,甚光美。会往者厉、躁、简公、出子之不宁,国家内忧,未遑外事,三晋攻夺我先君河西地,诸侯卑秦,丑莫大焉。献公即位,镇抚边境,徙治栎阳,且欲东伐,复缪公之故地,修缪公之政令。寡人思念先君之意,常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土。」

商鞅就是在这种情况下到达秦国的,商鞅到达秦国之后,三见秦孝公。商鞅由秦孝公的近侍景监引荐给秦孝公,第一次和秦孝公大谈帝道。所谓帝道,商鞅表示自己可以辅佐秦孝公成为像传说中的上古帝王尧、舜一样的君主,秦孝公听的昏昏欲睡,商鞅离开后将景监一顿大骂。第二次和秦孝公见面大谈王道,所谓王道,商鞅表示他可以辅佐秦孝公成为像大禹、商汤、周文王、周武王一样的人物,秦孝公还是听的昏昏欲睡,商鞅离开后又将景监一顿大骂。第三次见面商鞅和秦孝公大谈霸道,据史载秦孝公非常感兴趣,两人谈论了三天三夜,所谓霸道,就是称霸诸侯的方法。之后,商鞅就被秦孝公任命为秦国的左庶长,主持变法。

商鞅在秦国的变法,总共两次,第一次发生于公元前356年,当然,秦国统治者由于过去平民有功不赏,贵族有罪不罚,早已经在民众中间失去了威信,故商鞅变法之前的一个重要事件就是帮秦国统治者树立威信,此即徙木立信的故事,之后开始正式变法。

首先,废除秦国的世卿世禄制,奖励军功,按军功受爵。所谓世卿世禄制是指贵族世代做官,世代领取俸禄,如果用一句俗语来表达就是「龙生龙凤生凤,老鼠的儿子会打洞」。这种世卿世禄制最终导致秦国民众「怯于公战,勇于私斗」。而商鞅废除世卿世禄制,按军功授爵,任何人只要在战场上获得足够多的军功,即可获得较高的爵位,此即「二十等军功爵制」。二十等军功爵制的前四等只需要在战场上砍四个敌军士兵的人头。这种军功爵制极大的激发了秦军的战斗力,【吕氏春秋】记载,商鞅变法以后的秦军士兵左胳膊下夹着人头,腰里挂着人头,袒胸露乳,在战场上追逐逃跑的六国士兵。

其二,颁布实行李悝的【法经】,实行连坐法,轻罪重罚。商鞅是法家学者,故信奉以法治国,故颁布实行李悝的【法经】。而且将基层民户,十户划为一什,设一什长,五户划为一伍,设一伍长,平时什伍之间相互监督,一家犯罪,邻里举报。知情不报者邻里连坐。这一政策为中国历代王朝所采用,对中国人影响非常大。

其三,重农抑商。商鞅变法以后的秦国民众要不就当兵打仗,要不就从事农业生产,此即秦国的耕战政策。而从事农业生产有突出贡献者也可被授予爵位。而从事商业是绝对不被容许的,在法家学者看来,商人的资产是可以转移的,赵国和魏国开战,商人将财产转移到韩国去,韩国和魏国开战,商人又将财产转移到秦国,故永远不要指望商人保家卫国,而农民的资产为土地,没法带走,故国家遇到危难,只有农民才会殊死一搏。另外,从事商业容易获得更多的财富,而一旦大家都去从事于商业,必然危及到农业的发展与国家的稳定。

其四,焚烧儒家经典,禁止游宦之民。孔子创立的儒家认为人类社会最好的时代是夏代以前的大同社会,之后进入以夏商周为代表的小康社会,而自己所处的春秋时期是一个无比黑暗的时代,故儒家持有的是一种社会退化的历史观。而法家认为人类社会运行有其自然规律,而随着社会的发展进步,社会制度也应该因时因事而变,故法家持有的是一种社会进化学说。法家学者认为儒家的诗书礼易春秋对强国没有一点帮助,只是空谈,儒家的游学者也对社会有百害而无一利,故要焚烧儒家经典,禁止游宦之民。

其五,强制推行个体小家庭制度。古人往往聚族而居,几世同堂,而政府征兵收税时以户为单位征收,这种大家族就极大的影响政府的财政收入,故强制其分家。如不愿意分家,赋税等加倍征收。这种制度就造成了现在中国一家一户的个体小家庭,孩子成年结婚后首先分家,每家一般四五个人,多者也就六七人。

公元350年,商鞅开始第二次变法,第二次变法的主要措施如下:

其一,废井田,开阡陌。废除西周以来土地公有的井田制,实行土地私有,通过这一举措在秦国形成了政府直接控制的大量自耕农,最终确立了封建制度。

其二,实行县制。在地方上废除西周时期的分封制,实行县制,县的长官为县令或者县长,由国君直接任免,加强了中央集权。

其三,统一度量衡。统一秦国内部的长度、容积和重量。

其四,按人口征收赋税。改变过去以户为单位的赋税征收,按人口的多寡征税,直接增加了封建国家的经济实力。

商鞅变法,打击了秦国境内的奴隶制残余,正式在秦国确立了封建制度,而且商鞅变法的一些列措施调动了秦人的耕战积极性,最终为秦王嬴政统一六国奠定了基础。

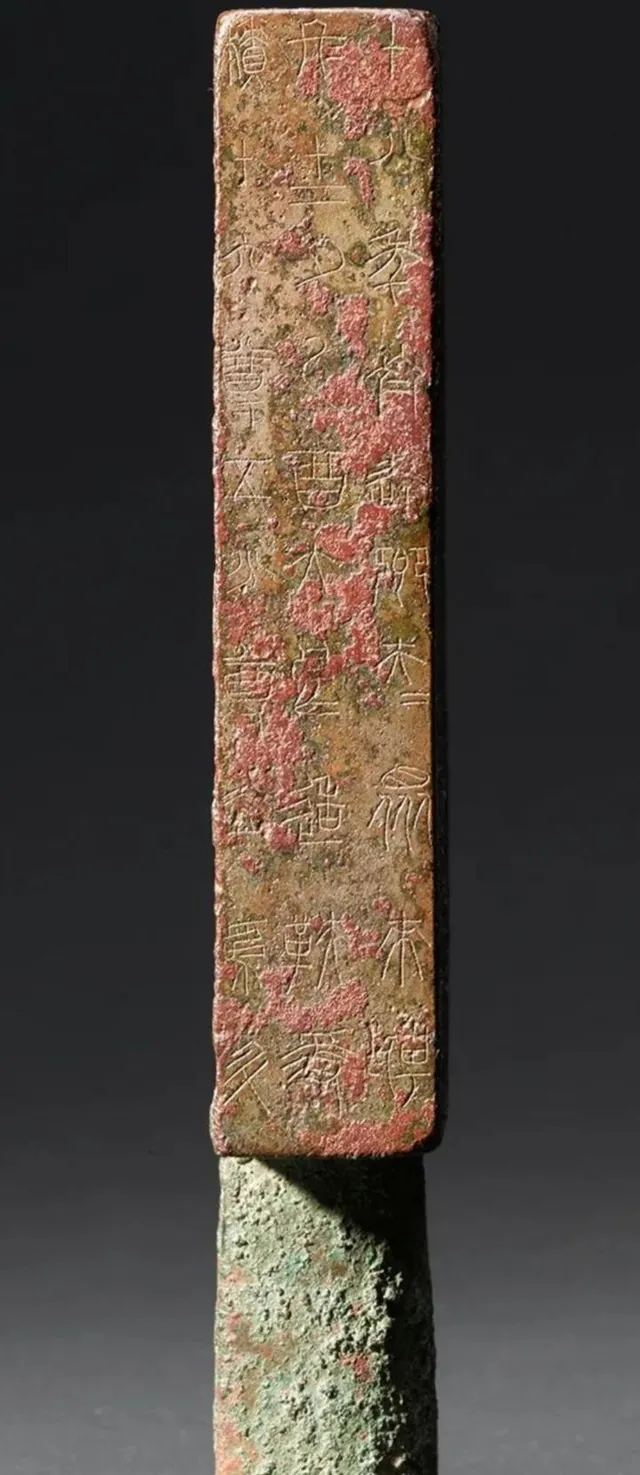

商鞅方升全长18.7厘米,升纵7厘米,横12.5厘米,深2.3厘米,容积202.15立方厘米,重0.69千克,为长方形的有柄量器,器壁三面及底部均刻铭文。

左壁刻:「十八年,齐率卿大夫众来聘,冬十二月乙酉,大良造鞅,爰积十六尊(寸)五分尊(寸)壹为升」。器壁与柄相对一面刻「重泉」二字。底部刻秦始皇二十六年诏书:「廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹歉疑者,皆明壹之」。右壁刻「临」字。左壁「大良造鞅」即商鞅,该件器物因此得名商鞅方升。