【冥王 PLUTO】(后文简称【冥王】)与【葬送的芙莉莲】,因各种原因成为了当下的话题作。【冥王】的故事改写自六十余年前的漫画【铁臂阿童木】(1952),【葬送的芙莉莲】则是一部在分类上被爱好者们戏称为「厕纸」题材的、制作不甚精良的「异世界」作品。观众重拾以往的故事与落伍的题材,是一种怀旧么?

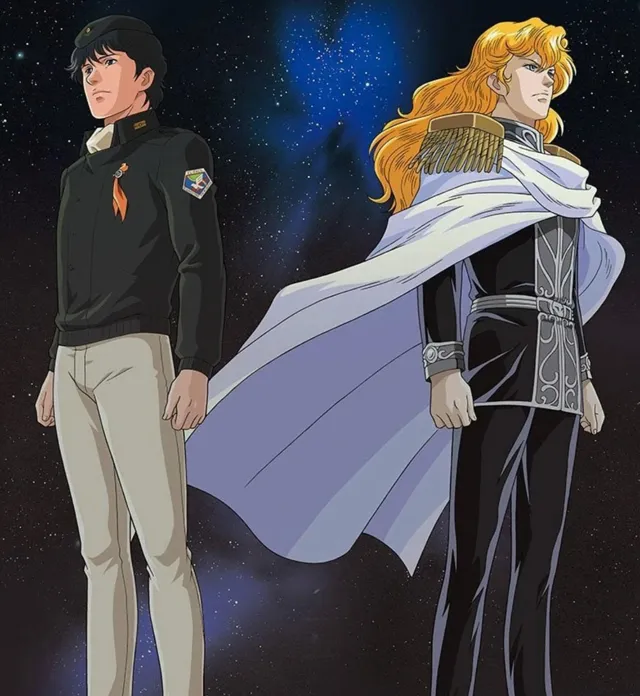

【冥王 PLUTO】海报

进入现代社会以来,「怀旧」已然从某种医学意义上的忧郁心理变成了浪漫主义的重要修辞[1],通常指以某些特定事物通向特定时期或地点的感伤,但这两部作品所面向的怀旧却都不是实体与确定的时空,这种怀旧因何而成又指向何方?它们的怀旧又有何异同?

正如戴锦华所说,「任何一种怀旧式的书写,都并非‘原画复现’……与其说是在书写记忆追溯昨日,不如说是再度以记忆的构造与填充来抚慰今天。」[2]那么值得讨论的是,当怀旧成为时下风潮,所需抚慰的「今天」有何伤痛?而人们所希冀的又究竟是何物?

【葬送的芙莉莲】海报

一、 【冥王】:作为复古未来主义的怀旧

Netflix秉持与各国本土制作厂商合作出品具有其独有文化风格的创作理念,近年来佳作频出,在日本动画这一分类下,去年与「扳机社」合作的【赛博朋克:边缘行者】(Cyberpunk:Edgerunners,2022)便是一个成功案例。而今年与知名动画人丸山正雄合作,将浦泽直树改编自「漫画之神」手冢治虫的经典漫画【铁臂阿童木】的同人作品【冥王】进行动画化的企划也颇为成功。该作基于【铁臂阿童木】的经典世界观与其中短篇【地上最大机器人】(1964)的故事结构,为浦泽直树原作本就精彩的人物设定加上了精良的制作,除却文本意义上的优秀,多次改编所历经的文化语境更给解读者带来了极大的诠释空间。

当我们进入【冥王】的文本时会发现,无论是浦泽直树于2003年开始连载的漫画,还是2023年版本的动画,都将记忆作为一种核心意象。故事的一个重要节点是机器人警探盖吉特(Gesicht)发现自己曾经违反机器人守则杀死人类的记忆被修改,从而将叙事推向高潮,揭露一切真相。作品中经常出现的一种仅存在于机器人之间、人类无法做到的互动便是交换记忆,而机器人死亡后留下的最重要的东西也是记忆芯片。在故事后半段,天马博士将阿童木塑造为「完美的机器人」,为了将他唤醒,添加的便是其他已死去的机器人所留下的极端情感。

在这里,正如在现实中被称作「记忆体」的储存器真正成为了记忆的载体。与此同时,记忆也成为了情感的载体,机器人们在交换记忆时也会获得对方的情绪体验。在常见的科幻设定中,只要记忆永存,就算更换机体,机器人就能永生;但在【冥王】中,仅仅留下记忆芯片的机器人会迎来与人类无二的死亡。

于是,【冥王】一方面强调记忆的重要性,强调能承载情感的记忆是人之所以为人的根本;另一方面却设定记忆必须依附于躯体,强调AI与机体是同样重要的两部分。

当然,【冥王】中的机器人并非无法更换机体,例如其中的工地机器人,又或博朗德(Brando)和海格力斯(Heracles),都有着日常用机体与工作/战斗用机体两种情况——但他们本就是被如此设计的,也难以使用其他机体,并且在更换时有着一个全然主动的意愿。或许可以认为,两副机体对于他们而言本就是一体的。

相反的例子是本作标题角色的布鲁图(PLUTO)。他的意识属于心怀爱与希望的撒哈特(Sahad),而那具令人敬畏的、强有力的机体却是为了复仇而制作的。于是,进入那具黑色机体的撒哈特不再是自己,而是成为了受到诅咒被困于机体之中、在与艾普西伦(Epsilon)的战斗中哀求其解放自己的布鲁图。也就是说,在【冥王】中,记忆固然重要,但终究无法摆脱于躯体的牢笼——可以修改的是记忆,但要毁灭的则是躯体。

这种记忆的隐喻似乎成为了怀旧的象征——怀旧正是一种对于记忆的修改。尤其是作为科幻这一题材子类的「机器人」题材,定然存在着对于未来的幻想,而重写过去的科幻则意味着某种复古未来主义的在场。

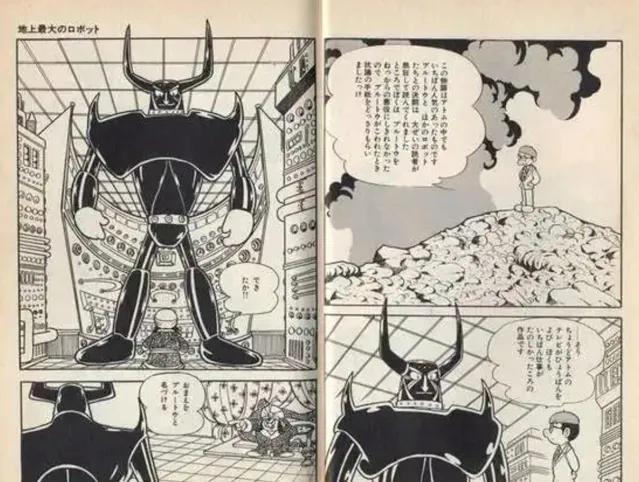

【地上最大机器人】

与此同时,相较于情节与人物设置都相对简单的原作【地上最大机器人】,浦泽直树对于现实的讽刺几乎是明喻:他将苏丹(阿巴巴三世)与伊拉克(萨达姆)的形象重合,将模糊的中东战争明确指向了伊拉克战争——那么,所谓委员会调查苏丹的「毁灭性机器人」则毫无疑问对标现实世界中美国对于伊拉克「大规模杀伤性武器」的指责。于是在【冥王】中,浦泽直树耗费大量笔墨描写了作为美利坚合众国化身的特拉克亚合众国,甚至把一切阴谋都归向特拉克亚的超级AI「罗斯福博士」(Dr. Roosevelt)。

如此明确的立场意味着一种坚决的否定,这种否定正构成了本作复古未来主义的怀旧所依存的基础:复古未来主义所强调的绝非过去怎样又或未来如何,而是一种关于「本该如此却非如此」的无奈与失落。

在整部作品中,所书写的便是所怀念的,所赞扬的便是所失去的,所以,象征和平、环保、家庭、拼搏和对美与艺术追求的机器人们,无一例外都一一死去。一路追寻真相的真主角盖吉特的消亡,意味着人类近半世纪以来的历史都被否定了——不仅仅是日本,更是以欧美为代表的整个世界的路线——伊拉克战争是最有力的论据。最后阿童木借仇恨感悟大爱的复活与胜利只是一种犬儒主义的虚伪结局。

值得注意的是,浦泽直树用大量笔墨描摹指向「美国阴谋」的超级AI罗斯福的相关剧情在动画版本中被大幅删减了。如果仅仅将这个改动归因为美方资本Netflix的在场可能过于简单化了。正如齐泽克意义上的「缺位也是一种积极的存在」,这种空白或许是因为在今天所谓的寻找动机与缘由都不再有意义。于是讽刺的一幕出现,浦泽直树在赋予苏丹国王各种复仇的理由、否认了美国的合法性的同时,也否认了伊拉克的合法性,他们终究做出了毁灭世界的武器。

「重要的不是神话讲述的年代,而是讲述神话的年代」这一福柯式的命题依然有效:1960年代、2000年代、2020年代,四十年又二十年,从日本到美国,同一个故事历经两次改编与三个文本,其中的增删体现的正是六十年来人们的信念更迭。在又二十年后的今天,无论美国还是伊拉克,都只是一个空洞的能指罢了,在保守主义抬头、孤立主义高悬的今日,世界依旧一团乱麻。这根本不是谁能解决的问题,而是人类的世界从来如此,太阳之下并无新事。

二、「阿童木命题」之延异

在【冥王】中,除却阿童木之外的六位最强机器人都是通过记忆来展现他们的一生,动画版相较于漫画,用了更多的画面去渲染各个角色记忆中的景象。而微妙处在于,故事中出现了数次机器人面对是否删除记忆的抉择——删除记忆可以减轻痛苦———但他们全都选择记住。而人类却恰恰相反,不止一次提到「若能删除记忆就好了」。

反讽的一幕出现了,机器人拒绝遗忘,人类却宁愿失忆。

失忆的渴望是对现有存在的一种否定,而人类无法失忆则成为了一种悲观的底色。浦泽直树借机器人这一相对于人类的异类对遗忘的拒绝,表达对当时的人类社会语境的愤怒,但这种愤怒依旧是源于无法改变现状的无力。

实际上,对于原作者手冢治虫来说,这可能是一个早已堪透的事实。他毫不避讳地承认「画着变成怪物的阿童木,我其实是非常痛苦的」,「【铁臂阿童木】是我最大的失败作之一,那是我为了金钱与声誉所画的作品」。[3]我们可以追溯【铁臂阿童木】的诞生,在上世纪五十年代初期【对日和平条约】和【日美安全保障条约】签署的背景下,【铁臂阿童木】的前身,【阿童木大使】可以被视为对这一重大事件的隐喻(或者明喻),在与几十年后的【冥王】如出一辙。有趣的是态度的转变,如果说【阿童木大使】中所标榜的还是「美式正义」,而在【铁臂阿童木】中,美国逐渐退出了主舞台,贯彻其中的是更为彻底的反战立场。

【铁臂阿童木】

创作从愉悦到无奈而为之的痛苦,似乎正说明手冢已经不认为阿童木所代表的那一套象征意义是可能的——正如原作中阿童木的创作者天马博士为替代自己死去的儿子而制造阿童木,但又因阿童木无法长大而将其抛弃——因为他原本坚信的、阿童木所象征的反战、和平与正义的理想的消亡,阿童木真正的创作者手冢治虫也抛弃了他。从这个意义上,手冢即是天马,但浦泽直树是御茶水。

在漫画【冥王】的创作中,除了对【地上最大机器人】中所出现的相对于【铁臂阿童木】正传的新角色,尤其是围绕除阿童木以外的六位「最强机器人」的背景故事的补充外,最重要的改动便是对【铁臂阿童木】原作中极为重要的反派角色天马博士的改写。

原作中,天马博士薄情寡性,偏执成狂,对阿童木持全然否定的态度,而御茶水博士在收养阿童木后还为他定制了机器人父母与妹妹;但在浦泽直树的叙述中,天马博士对于阿童木的父爱并未消逝,于是只有机器人妹妹的设定被保留了。浦泽直树对前辈与影响自己的名作依旧抱有期待与敬意,故而相较于手冢的态度,他旗帜鲜明地将一切问题归结于「美国的阴谋」。

如果说「阿童木命题」即是宇野常宽所概述的「如何通过符号化的身体去描写近代文学的内面」[4],即强调如何以「不会变」的身体来面向「成长与成熟」这一主题,是战后漫画所迎接的主要挑战。那么【冥王】中阿童木的身体成长与否则不再重要,甚至孩童的身体是如此理所应当而无须讨论,整部作品所讨论的重点都在记忆与情感之上。重要的不再是怎样存在、为何存在,而是承认存在本身,但却否定这一存在的正确性。在原作中被天马博士所摒弃的不能如人类成长的阿童木孩童般的机器人躯体,于【冥王】中无需再次讨论,天马博士所认为的阿童木与其子飞雄的差异并非肉体的,而是精神的,于是他最终用极端情感复活了已经「死去」的阿童木,使其成为「完美的机器人」——无法与人类做出区分的机器人。

以记忆为载体加入了新的情感的作为「完美机器人」复活的阿童木不是天马飞雄,浦泽直树的想象终究只是一场对过去记忆进行重构的复古未来主义的怀旧,是空中楼阁般的并不存在的「可能性」。阿童木的身躯是否能长大成人不再重要——他实际早已接受了这一身体就是且仅是孩童的事实。

这绝非「阿童木命题」的解答,而是一种延异,作为物质存在的阿童木的身体早就被接受。被麦克阿瑟称作「十二岁的孩子」的日本根本无需长大,也无法长大,也即宇野常宽所说的「幼态成熟」——这就是战后日本本身。浦泽直树借怀旧否定的便是这种「幼态成熟」的文化语境,但否定的前提便是它已然存在。

最后,我们或许可以回到宇野常宽曾提到过的一个有意思的问题:「铁臂阿童木、铁人28号、魔神Z、高达及福音战士……中混入了‘非机器人’,大家觉得是哪个?」[5]

答案非常有趣,除了铁臂阿童木之外,剩下的所有例子都不是真正意义上的机器人,而是「乘用工具」——他认为这种机器人观念的畸形发展是日本独有的,真正的机器人应当是人工智能梦想之结晶,但实际上除了最早的【铁臂阿童木】,贯彻这种观念的「机器人」题材的重要作品寥寥无几。

【铁人28号】

在这一谱系中早期的【铁人28号】(1956)与【魔神Z】(1972)中,作为「乘用工具」的机器人一方面是将发起战争但又战败的日本的扭曲情绪作为当年男孩普遍的军事趣味的投射,另一方面则回到了日本「幼态成熟」的命题,作为「乘用工具」的机器人实际上是人们通过身体延伸而「假装」成熟的媒介。

浦泽直树对于最早的、并非「乘用工具」的机器人阿童木的怀旧,可以看作对「工具」机器人的否定,在他的另一部作品【20世纪少年】(1999)中,也有着作为兵器要毁灭世界的反派形象核能机器人。但「乘用工具」还是成为了主流,并且有着非常重要的象征意义,其后的高达、福音战士等等在设定上各有转变,但作为「乘用工具」的属性的确是相同的。

某种意义上,「乘用工具」是解决成熟这一难题的取巧办法——在这一谱系中,成长与成熟不再需要作为人类的主角自身参与——完成进化不再需要记忆与情感,只需更改仅仅作为工具的「外胆」即可。在【新世纪福音战士】(1995)中可以看到,「乘用工具」本身成为了生命,可以不受驾驶员的操控而「暴走」,而它的最终命题却是淀真嗣的精神成长与补完。

或许我们可以这样认为,所谓的「乘用工具」的另一层含义,便是观众与读者们借以进入「故事消费」的载具,将机器人工具化最为彻底的正是被称之为「真实系」的【机动战士高达】(1979)。在「高达」系列中,创作者事无巨细地描绘虚构历史与政治格局,使得人们可以借此遁入大泽真幸意义上的虚构时代。

三、【葬送的芙莉莲】:如何在虚构中怀旧?

如果说以【高达】为代表的「真实系」机器人题材作品,以及后来出现的种种「太空歌剧」,是从「理想时代」到「虚构时代」之转变,那么东浩纪所断言的「虚构时代」的终结也正好印证着「机器人」题材的没落,处在1995年这一节点的【新世纪福音战士】是最后一部影响深刻的「机器人」题材作品。

现在看来,所谓的「虚构时代」,人们并未真正拒绝宏大叙事,甚至说诸如早期「高达」作品又或【宇宙战舰大和号】(1974)、【银河英雄传说】(原作小说1982,OVA版1988)等作品甚至是以虚构的方式来呼唤宏大叙事的归来,因此彼时无论是机器人题材还是太空歌剧,大多是基于人类社会文化与政治格局的科幻作品,这意味着人们所关注的仍是现实世界可能的未来。而在「虚构时代」终结之后,「奇幻」这一全然基于幻想的题材的作品逐渐走进人们的视野。

【银河英雄传说】

我们不能武断地认为奇幻接棒了科幻,毕竟奇幻的发展也自有脉络,而以反乌托邦形式存在的科幻题材作品时至今日也屡见不鲜。但另一方面,至少「机器人」与「异世界」这两个子类的确存在此消彼长的状况。与前两年【巴克·亚罗】(2019)、【SSSS.电光机王】(2021)等颇有优点的机器人动画面世,一众爱好者高呼「总算有新的‘萝卜片’看了」的情形相对应,「异世界」的作品经常被观众们戏称为「厕纸」,因为这类题材的作品简直层出不穷,但又千篇一律,难有新意。

有趣的是,与【冥王】同时期面世的「异世界」作品【葬送的芙莉莲】,却与前者共享着一种怀旧的情绪。在使用了「异世界」这一题材下各种常见的元素外,【葬送的芙莉莲】给出了一个相当有趣的叙事结构,而它对时间的描述便是文本层面上的「怀旧」最直接的象征:勇者死后某某年。

若我们沿用前文「‘乘用工具’是观众与读者们借以进入‘故事消费’的载具」的比喻,那么作为继承于「勇者打败魔王」这一叙事原型的「异世界」故事,「勇者」又何尝不是这样一种载具?譬如在一个关于勇者叙事的游戏作品中,NPC或许根本不会使用玩家给主角起的名字,而会统一称之为「勇者」。作为一种代入工具的勇者当然很难有丰富的人物塑造,虽不至于像毫无自我意识的机器一般,但勇者同样被符号化成为了观众进入虚构世界的载具。已经有颇多作品对此展开了反讽,甚至本作也使用了一个并非首次出现的桥段:勇者非常多,大家都去找国王接下了讨伐魔王的任务,但国王已经对此麻木,只用几个铜板打发了勇者小队。

一个无法否认的事实是:勇者的故事说尽了。于是越来越多的「反套路」作品出现了,主角不再是勇者已经成为常态,主角甚至不再介入勇者的冒险而仅仅作为NPC、离队队友又或者反派出现,「反套路」已然成为了套路。可无论如何,勇者依旧是在场的,就算不作为主体,也要作为确立主体的他者而存在。

但勇者死后呢?

在【葬送的芙莉莲】中,第一层怀旧是在文本之内的。故事的视角以击败魔王的勇者小队中作为长生种的精灵魔法使芙莉莲的视角展开。对于长生种而言,人类几十年的岁月当然只是弹指一挥间,十年旅途并无太重要的意义,但就人类而言则完全不同。实际上这种关于生命长度与情感链接的探讨也并无新意,但这种前置的、关于世界观的背景知识的接受却是探讨这部作品的重要之处。实际上这部作品的叙事是相当零散的,战斗的呈现也十分简陋,可观众却可以接收到作品的情感表达,其原因或许是这种对于虚构的奇幻世界的理解已经内化在了读者与观众们认知之内。

因而在表征上,这种怀旧是追随芙莉莲的视角重走北行之路,她在观测人类社会的物是人非的同时,补完当年的回忆,寻找自己的真正情感——实际上是一种相当常见的「纯爱」主题——但这并非重点,至少不是论述意义上的重点。「勇者」欣梅尔自然是怀旧的核心对象,但这位勇者的的确确就是前文所提到的那种已然成为刻板印象、早就被摒弃的勇者,他为何能成为怀念的对象?

这就是本作中的第二层怀旧:它唤起了读者或观众对于「异世界勇者」这一故事原型的怀旧情绪,这意味着人们的怀旧对象不再仅仅依托于具体的时代,还可以是一种作为叙事的虚构。在这种怀旧情绪下,人们借以想象的或许是在最初接触到这一原型故事时的阅读或观看体验:彼时「异世界」真的还是一种陌生而新奇的世界,奇幻也还是充满幻想色彩令人眼花缭乱的神秘之地。随着越来越详细的设定被呈现和故事的补完,可能幻想已经与真实并无不同,但这并非人们阅读观看幻想作品时的本来目的。

如若说怀旧必然意味着对当下的否定,那么人们所否定的便是在无限增殖的庞大符号世界中,已经令人疲惫的繁多杂乱的形象与叙事,但回到简单的故事的能力却早已丧失。所谓「怀旧」只是一种辅助工具,在虚构中怀旧虚构,只是为了让当下的人们能重新唤起对幻想世界的渴望——显然此处的现实没有什么足够吸引人的事物,哪怕是复古未来主义的另一种现实也毫无意义——于是去处似乎只有「异世界」。

这似乎回到了某种已经被东浩纪断言由「数据库消费」而取代的「故事消费」,但在三十年后的今天,人们不是简单地回到了大冢英志意义上的「故事消费」,而是以怀念的面向来面对已逝去的「故事消费」时期的阅读体验。

从这点上来讲,【葬送的芙莉莲】与【冥王】能在同一时代出现便不足为奇了。二者的锚点都并非现实,都指向了以「故事消费」为主体的上世纪至1995年为止的后半叶。

不同之处在于,如果说浦泽直树在本世纪初的漫画【冥王】尚且是以坚决的否定立场,呈现对【铁臂阿童木】时代本可能存在的另一种可能的怀旧,那么又二十年后的动画版【冥王】则是以更强调记忆而模糊掉政治隐喻的方式,来进行「对于怀旧的怀旧」,其所怀念的不仅是本应有的另一种可能性,更是质疑的能力。这与【葬送的芙莉莲】基于虚构的怀旧情绪是同构的——不但否定了当下,更否定了一切可能性,故而怀旧在面向现实之外又生成了两种可能:

要么追随那对早已逝去的理想时代的怀旧而怀旧;要么凭虚而生,为虚构时代的故事消费而怀旧。

注释:

[1]Svetlana Boym: The Future of Nostalgia, Basic Books,2022,pp. xiii–xiv.

[2]戴锦华:【隐形书写】,北京大学出版社2018年版,第109页。

[3]村上知彦:【为什么是‘地上最大机器人’?】,见漫画单行本第5册后记。

[4]宇野常宽:【给年轻读者的日本亚文化论】,刘凯 译,漓江出版社2023年版,第33页。

[5]同上,第66页。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载「澎湃新闻」APP)