新华社北京12月29日电 12月29日,【新华每日电讯】发表题为【「抓哏」:跳水盘头的感觉「倍儿棒」】的报道。

即将过去的一年,天津这座自带「幽默气质」的城市屡上热搜。这一年,海河儿女那种无论际遇浮沉,始终在生活中「抓哏」的乐观,被更多人看到。

从天津大爷跳水风靡一时,盘头大姨火出「津圈」,明星、游客都来体验「哏都」特色,到「哏都养老院」中的爷爷奶奶用短视频,给年轻人展示何谓「人间清醒」,短短几月涨粉80万……「哏都」人民正用自己独特的文化,彰显着这座城市的性格。

成长在天津的著名作家冯骥才的【俗世奇人】,是许多中国人认识天津卫各色能人的一扇窗口;如今,这里的新「俗世奇人」们,正在展现着新的风貌,为城市赋予新的内涵。

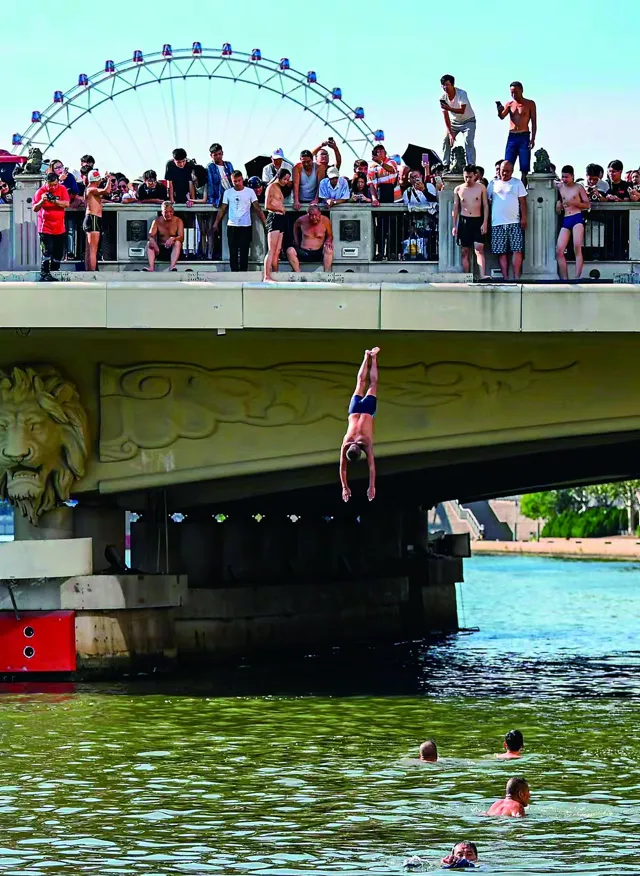

8月29日,在天津海河上,一位「大爷」从狮子林桥跳入水中。新华每日电讯记者 孙凡越 摄「我们盘头大姨人都倍儿好」

采访盘头大姨那天,「哏都」迎来了今冬初雪。

网红打卡点「朱姐美发」开在河东区程林里,雪雾迷蒙中,小小的门脸并不好找。记者拦下一位路人打听,「这片儿曲里拐弯儿的是难找,不过我们老街坊都知道,我领你过去!」这是一位三四十岁,典型的「天津姐姐(方言里读作‘结界’)」。得知记者不是来盘头的,而是约了朱姐做采访,她的语调又轻快起来,「咱天津盘头大姨火了,等年前我问问,也带我们家孩子来盘一个,多哏儿啊!」她把记者送到「朱姐美发」门口,笑眯眯道了别。

朱姐名叫朱风民,今年54岁,做盘头已有30多年。她的美发店,仍旧透着些「老派画风」——居民楼一层、小小的推拉门、暗红色座椅、五颜六色的卷发棒、呼呼作响的吹风机……朱姐爽朗的笑声把店铺烘得热气腾腾。

她每天早上8点准时营业,记者8点20分进门,第一位客人徐姨已经到了一会儿了。朱姐一边招呼记者坐下,一边给徐姨「上发卷」,手里的活儿一刻没停。

「有嘛事也不能耽误了客人」,是朱姐一直坚持的原则。前些日子有媒体约她去现场录综艺节目,朱姐翻翻店里的预约本,发现几个录制时间都约满了,于是婉拒了邀请。朱姐看重客人,主顾们也很「长情」,有的大姨「跟了朱姐30年」,到了该盘头的日子,就算路远,打车也要来找朱姐。

2023年,天津盘头大姨忽然走红。过去小店的常客以「大姨」为主,如今却多了不少「全年龄段」的新面孔。有从各地赶来体验的明星网红,举着自拍杆全程直播盘头;也有游客出于好奇,进店感受「天津特色」;还有本地年轻人抱着一颗试试看的心,重新打量这种过去觉得有点「土」的发型。

「前几天还有个美国姑娘来盘头。」这位朱姐记不清名字的美国姑娘叫星悦,是个网红博主,朱姐给她设计了一款美人鱼尾造型的高盘发——她的视频在B站收获了97.4万点击量和7800多条弹幕。

但朱姐对流量并不敏感。记者问她:「知不知道自己是什么时候红的?」她笑着摇头。她只知道店里的预约本越写越满,老主顾们都得赶着下雪天、起个大早儿「顶门儿来」,生怕来晚了排队时间长。

但她能清楚记住那些年年都来找她的「资深盘头大姨」,熟稔她们的审美喜好、性格经历,不看预约本也记得哪个「姐姐」这两天该来了。

天津盘头的「保质期」一般是7天,赶路、挤车、干活、睡觉都不会影响发型,所以很多老主顾每周来「保养」一次。一年又一年,一周又一周,朱姐和客人们早成了家人。

「我们盘头大姨人都倍儿好、倍儿热情!」朱姐很为店里的熟客们骄傲,说起网上那些「别惹天津盘头大姨」的段子,她还要为姐妹们「正名」——高高盘起的头发,不是「不好惹」的象征,而是大姨们一辈子不倒、不败的精气神。

在「老姐姐」还只是「姐姐」的年代,这座九河下梢的老工业城市曾承受过市场化变革带来的阵痛,但际遇的起伏与生活的琐碎都不曾磨灭她们心中的乐观和对美的追求。

「头发一盘上,精神头儿就起来了,至少年轻10岁!」徐姨名叫徐克萍,虚岁68。退休前,她在厂里给电机缠线包。她说自己一辈子就两样嗜好:一是「爱美」;二是好运动,会打排球,更喜欢看排球。上班的时候总不得空闲,如今退休了,老伴陪着她全国各地去看球。她也像年轻人一样「追星」,最喜欢主攻手李盈莹。作为天津女排啦啦队里出名的盘头大姨,徐姨语气里带着点自豪:「上哪儿去都有人找我合影,说天津盘头大姨来了!」

说说笑笑间,小店的客人逐渐多起来。

「做完头发得从你这儿拿把伞走!」马姨还没进门儿,先跟朱姐借伞。「伞有的是!」朱姐像招呼家人一样,让马姨赶紧进屋暖和暖和。马姨比徐姨还要年长些,退休前在企业里干销售,她在朱姐店里盘发20多年,是「七天一来,风雨无阻」的熟客之一。

葛姨紧接着推开了门。前些日子她得了重感冒,已经一个月没下楼了,康复之后,第一站就来找朱姐。葛姨拿出手机翻照片,屏幕上的她一头复古式盘发、穿旗袍、做美甲,光彩照人。「要是不做好头发化好妆,我是真不愿意见人!」

出于信任,最「不愿见人」的时候,大姨们会第一个想起朱姐。朱姐见过很多老主顾最「狼狈」的样子。「有个老姐姐七十多岁了,前些日子做了心脏支架手术,一出院连家都没回,先来我这儿盘头。」

天津方言里有个词叫「要好儿」,就是要追求生活中的美好。朱姐觉得,大姨们盘头,就是「要好儿」——一辈子总有高峰低谷,走出来、盘了头,就算「披挂上阵」,又可以在生活的舞台上闪亮登场了。

朱姐老家在山东,30多年前来到天津谋生,学起了美发盘头的手艺。店里盘发的价格从3元涨到保持多年的35元,再到最近的五六十元,始终不算贵。盘个「闪着彩灯亮片」的「顶配版」,也就不到200元。尽管挣得不多,但她凭手艺吃饭,助力姐妹们那份「爱美」「要好儿」的梦想,这让朱姐很有成就感。

这两年,她开始学着年轻人的样子,把盘头作品拍成视频发上网。后来又做起直播,宣传小店的同时也带点货,徐姨、马姨老主顾都在直播中出过镜。没想到今年忽然火了,朱姐无心插柳地接住了流量。「还有网友问我,徐姨她们是你请的专业模特吗?」朱姐忍不住笑出声,「我哪儿有工夫请模特去!」

9点,朱姐熟练地架起手机,准时开播。她一边流畅地说着「直播术语」,一边为马姨盘发,还要时不时看看飞过的弹幕,抓紧回复两句。有网友问小店的地址,说自己要从江苏坐飞机过来体验。朱姐急忙笑着喊道:「你要说上天津来旅游,顺道儿来盘个头还行,可不能特意过来,成本太高。」一句话,引得店内客人都乐出了声。

面对网友「你这设计不好看」「土不土啊」的负面评价,朱姐都能用一两句玩笑轻松带过。只有一类评论会让她「破防」,那就是不尊重大姨们的恶语相向。她会用温和的语气,严肃地维护自己的客人。相比朱姐,大姨们对屏幕上飞过的「差评」反倒淡定不少。「咱自己喜欢就得,别人说嘛我无所谓。」徐姨说。

美容美发行业不断迭代,在盘头大姨火起来之前,属于这款发型的关键词是「土」,但大姨们懂得这份高高耸起又紧贴地气的珍贵。这种发型皮实又实惠:不需要昂贵的药水,功夫都在理发师一双手上,只要发胶给够,保质期内风吹雨打都不怕,还能随心所欲地加上珠子、亮片儿、闪粉……头发盘好,马姨还花10块钱买了一只藕荷色的蝴蝶发卡,朱姐要送给老主顾,马姨不干,「一码归一码」。有多少钱办多少事,用不高昂的价格换来最高昂的状态,这是天津盘头大姨们信奉的人生哲学。即便青春已经流逝,她们依旧能在这里获得美丽与认可,诉说心声,得到彼此真诚的回应。

今年重阳节,有电商平台邀请朱姐编了套盘头教程。她答应得很痛快,没把手艺当成「不传之秘」,愿意让更多人「满头缤纷出门去」,精神抖擞地面对日复一日的生活。

「生存一分钟,快乐六十秒」

「认识!老镰刀,生存一分钟,快乐六十秒嘛!」听说记者接下来要去采访跳水大爷,朱姐、徐姨都很兴奋。在「哏都」,你很难找到两个纯粹意义上的「陌生人」,老天津人管女性叫姐姐、大姨,管男性叫伯伯(方言里读作「掰掰」)、大爷……仿佛同为海河儿女,就算沾亲带故。

海河,天津的母亲河。为天津带来的不仅是生机和亲切感,还有一座座别具一格的桥梁。狮子林桥建于1954年,过去人们知道它,多半是因为桥上形态各异的铜狮子。但在2023年,它为人熟知,是因为「天津跳水大爷」。

今年夏秋之际,大爷们如往常一样,从狮子林桥上纵身跃入海河中,溅起的水花也一如往常。但这一次,这些并不专业的水花,溅到了互联网上,形成了一波波涟漪。一时间,「天津跳水大爷」火爆全网,火到狮子林桥被网友戏称为「6A级景点」,后来又「升级」到「8A级」。有人开玩笑说,「每天有1亿人到天津」,连天津本地人想一睹大爷们的英姿,都挤不进去。

随后,一场「质疑大爷、理解大爷、成为大爷」的「跳水热潮」,从线上蔓延到线下,不少跳水爱好者、游客、网红,甚至前专业运动员,纷纷来狮子林桥「致敬」。

「最先火起来的是梅子,8月份他在桥上说了一句,‘我不是大爷,我是伯伯!’那视频一出来就爆了。然后是老镰刀,喊完‘快乐六十秒’,一下这狮子林桥就出圈了!」说话的是王金洲,网名「沐雨秋哥」,今夏追看「跳水大爷」短视频的人,应该对这四个字耳熟能详。

「天津土著60后,喜欢天津的文化历史,喜欢用镜头记录天津民间的文艺、体育活动,寻常百姓乐乐呵呵的小生活。」在抖音上,他的自我介绍很直白,视频也没有花哨的特效,就拍拍跳水冬泳、摔跤健身、唱歌起舞的海河儿女,却拥有1.9万粉丝,总计获赞45.1万次。

这位忠实的记录者也是伯伯、大爷们的「金牌联系人」。今年初秋,出于安全考虑,9月6日,天津狮子林桥跳水队宣布退出狮子林桥跳水,发出一封「津味十足、自带语音」的倡议书。跳台上的「明星」各自回归平凡的生活。3个月过去,想再找到他们并不容易,联系「秋哥」可以算是「捷径」。有人以为王金洲是网红经纪人,实际上他是个退休化学工程师,只不过他「打小儿在海河里游泳,就是对这片地儿、这帮人有感情,咱嘛也不图」。

在「秋哥」的引荐下,我们见到了那些此前在网上刷屏的「熟面孔」——

「梅子伯伯」真名叫梅利江,他鼻梁上架着眼镜,一说话就笑,笑容里带着腼腆。「秋哥」说他是网红,他乐呵呵地摇头。「我那视频号现在一共5000粉丝,还每天一二百地往下掉。」但他不在意,「我又不指着它挣钱嘛的」。

在狮子林桥跳水队,今年52岁的梅利江算是年轻人,却也有30多年的「跳龄」了。他喜欢跳水,从桥上飞身一跃扎进水里,就觉得挺痛快,「为的是强身健体、开心快乐!」对于网友们都喜欢的那句「我不是大爷,我是伯伯」,他还是很高兴,因为「把快乐传了出去」,还顺手把家乡「捧」上了热搜。

自从队里发了那份「停跳」倡议书,「梅子伯伯」信守承诺,有几个月没下水了。他怕记者素材不够,主动提出要「场景重现」一下,「桥上不能跳了,我从这河边儿给您跳一个!」记者解释了几遍,就是请他聊聊「狮子林桥跳水」的故事,不用真跳,这才作罢。见面那天,有商业机构前来拍摄,机器架好,工作人员跑到他跟前说:「你现在跳一个,我们给你500块钱。」好脾气的「梅子伯伯」有点儿不高兴了:「500块钱?你给我5万我也不跳!」他和王金洲都觉得,开口提钱是小瞧了天津跳水人、冬泳人的格局,轻看了海河儿女身上的正能量。

「快乐」「乐儿」「多有乐儿」「到哪儿也是个乐儿」……和「老镰刀」苏长海聊天的半个多小时里,「乐」是出现频率最高的关键字。

苏长海今年74岁。他穿着鲜艳的泳裤,用高亢到几乎破音的地道天津话,喊出「生存一分钟,快乐六十秒」,然后以弯成一把镰刀的「固定动作」,在众多手机镜头的「围堵」下纵身入水——今年夏天的这一幕,成为「天津跳水大爷」的「年度名场面」。而这其实是他20多年来的「保留节目」了。

「老早我就跟狮子林桥那儿跳水。跳之前,先来段多语种报幕,特别有乐儿。后来我拿人家写的诗改个顺口溜,‘生命诚可贵,爱情价更高。生存一分钟,快乐六十秒’!」每次跳水前,他都先把这四句大声朗诵一遍,后来连前两句也省了。「迎着风往水里一扎,嘛烦恼都忘了。」

今年9月之后,苏长海也很少去狮子林桥了。他还记得警察上门儿来找他做工作,不急不恼,一张嘴就是:「伯伯,您疼疼我们吧!您老水性好,可那些个跟风的您看着不危险吗?」苏长海说,他听了心里「怪不落忍的」,再想到那些为了处理突发状况集结在桥下的救生艇、救护车,决定响应倡议,换个地方。天津市有关部门给大爷们安排了一处专业的跳水馆,电视台来采访苏长海,他在跳台上画出熟悉的弧线,也对着镜头请粉丝放心,他又找到能「快乐六十秒」的地方了。

从夏天到现在,许多媒体报道过苏长海74年的人生经历:天津生人,水性好,上初中在学校学过体操,因为胳膊腿都软,下腰劈叉他总比别人学得快。后来,一身童子功因为下乡到内蒙古而暂时撂下。在草原上,他学会了蒙语,摔跤也有「半专业」水平,还认识了后来的老伴儿。两口子回到天津,他蹬三轮儿养家,拉扯一双儿女长大。因为癌症,老伴儿离开了,苏长海从此不愿意在家久待。是跳水治愈了他,跳着、说着、笑着,就这么成了「网红」,又从流量的风口浪尖上退了下来……人们从「老镰刀」灿烂的笑容里,品出了不一样的滋味。

「还有人跟我说,长海儿啊,你这一辈子多苦啊!」苏长海顿了顿,笑着问记者,「我怎么不觉得苦呢,我怎么觉得我这日子过得挺有乐儿的呢?」

进入11月,室内场馆水温也下来了,他不再去跳水,转而接过了西沽老顽童体操队递来的「橄榄枝」,每周二、四、六到西沽公园和各怀绝技的队员们一起锻炼。「我也就会劈个叉,但咱有乐儿啊!到了就给大伙儿活跃气氛!」换个项目,他还是一样的真诚热情。「我就把身体练得结结实实的,活着一天,就高高兴兴过这一天。」

「‘哏都’的乐观,是一辈辈沉淀下来的」

「有什么建议给年轻人啊?我建议不要给年轻人建议。」「别晒甜蜜,别晒成功,物理学常识告诉我们,晒总会失去水分。」这些被一遍遍传播的「金句」,出自2023年走红的「哏都养老院」中的老人们。

他们的短视频以养老院为创作背景,又「哏儿」又达观,能共情年轻人的焦虑与困境,也从不避讳衰老和死亡的话题,用乐观和通透为年轻人演示什么是「人间清醒」,也让年轻人对养老院有了新的认识。不少被戳中内心的网友直呼:「这些可爱的爷爷奶奶,治好了我20多年的焦虑。」

视频男主角之一,是年近80的陈维真。因为长相酷似【飞屋环行记】里的卡尔·弗雷德里克森,所以被网友亲切地叫作「卡尔爷爷」。他的孙子,「90后」短视频创作者陈卓,便是这群爷爷奶奶「破圈」的「助推者」。

「卡尔爷爷」过去是名公交车司机,曾被诊断出一种罕见的神经系统疾病格林-巴利综合征,两次被下了病危通知书。几年前,他选择住进养老院。

陈卓大学一毕业就去了广州工作,每年能见到爷爷的次数屈指可数。今年3月,他辞掉工作回到天津,「未来我还有大把的时间去体验这个世界,但现在我想好好陪陪老人」。

因为常去探望爷爷,陈卓发现自己与养老院的爷爷奶奶们接触起来非常舒服,便开始拍摄、剪辑视频,记录他们的晚年生活,发布到短视频平台上。没想到,视频发出后几个月,「卡尔爷爷」火了,开始有网友每天在账号下催更。

「老人在这里的生活非常简单,有时候很像幼儿园,按时吃饭,按时睡觉。生活虽然保障得不错,精神上却缺少安慰。」陈卓说,视频越来越火,拍摄过程越来越顺溜,老人们的精神面貌也开始发生变化。「正是这样的变化,引发了我的兴趣,并成为持续创作的动力。」

「余老师」如今已年过九十,在视频里扮演老人们的化学老师,时常制造点「魔幻实验事故」,迷糊里透着清醒,可亲又可爱。「因为她最美好的状态是30年前当老师的时候,我就让她扮演过去的自己。」陈卓说。

「鲍勃爷爷」今年63岁。他40多岁时,因糖尿病引发了偏瘫,心理落差很大,于是开始抽烟,一天能抽4包。「我们开始拍短视频的时候,他非常羞涩,拍到3个月左右,我们设计了一个剧情:‘余老师’拿着笔记本,上面记录着老人的名字和电话,有老人故去,就把名字划掉,好像‘生死簿’。鲍勃爷爷看到剧本说,要给自己加句词,‘我要把生死簿撕了,我的命运我做主’。作为看着【西游记】长大的‘90后’,我深深理解了鲍勃……从此之后,我发现他有两个改变,一是抽烟明显变少,还有一个就是变得‘爱吃’了。」陈卓说。

「鲍勃爷爷」这个洋气的名字,是刘怡杉来养老院跟老人们合拍视频时取的。这个在悉尼长大的「90后」天津姑娘,12岁回到「哏都」。她做过培训机构的英语老师,能在地道的天津话和标准的英文发音间无缝切换,因为这种「煎饼果子就咖啡」的神奇反差成为网红短视频博主,有几十万粉丝喊她「腿老师」。

视频里,「腿老师」给「学生们」上英语,讲的单词是「倍儿棒」。爷爷奶奶都不认识,她「批评」学生们没预习,得「告家长」。几十秒的视频,拍摄时间不短,但「小老师」和「老同学」都很快乐。刘怡杉说,老天津人身上真实、自然的乐观很有感染力,「我挺愿意他们红,也挺愿意天津红的」。

同为天津长大的年轻人,陈卓也有类似的感受,他觉得「哏都」的乐观精神,是一辈辈沉淀下来的。从老人们身上,他看到了一种「放下」的智慧。「能放下对病痛的抱怨,拿自己开玩笑;甚至能放下对死亡的恐惧,拿生死开玩笑。」陈卓说,「用年轻人的活力和新手段,让老人们从新角色中找到价值,帮助他们打开一个世界。我们之间也在‘彼此看见’,我从他们身上看到了未来的自己,他们可能也从我身上看到了年轻的自己」。