问题大致是,预期一些战斗任务会付出空前的伤亡的情况下,究竟派哪一支部队上阵,来承担这样的「炮灰」任务。这是一个好问题。我不想陷入现代军事组织与决策的许多细节。我们来讲讲以前的事情。

下文中,我会先介绍一下古代世界中一种常见的情形。然后,我想来集中讨论一下几种有趣的「炮灰」选择方法,时段都几种在晚唐五代北宋初的一个世纪间。我们会看到一种高度理性化的组织文化在这个时候已经形成了,而炮灰的选择实际上也反映着宏阔的社会与观念的变迁——而对此,我们目前的理解依然十分有限。

1

简单说,在古代,不同的战斗单位常常由不同的社会族群构成的。一个可以确定的战斗单位其实就是某个地域、某个阶层的人群,生活习惯、文化背景、作战技能也相仿。柏拉图觉得可以让同性恋的人编成一队,这样他们彼此之间相亲相爱,自然很有战斗力。虽然不现实,却是西方古典时代非常典型的想法。由此,不同族群的社会身份往往已经决定了其在军事部署中的位置。如果本身是奴隶、贱民,或者被征服的民族,自然就是用来做「炮灰」的。我们举两个中国的例子。睡虎地秦简中附了一段【魏奔命律】,现在已经很有名了,我直接引用杨宽先生的解读:

这道命令指出,所有这些身份低下的人以及「率民不作、不治室屋」的人,原来都是要杀的,因为不忍连累他们的同族兄弟没有杀,现在派遣他们从军,将军不必怜惜。在烹牛赏给士兵吃的时候,只赏给他们吃三分之一斗的饭,不要给肉吃。在攻城的时候,哪里需要就派用他们到哪里,将军可以使用他们平填沟壕。说明这类身份低下的人从军,如同罪犯一样属于惩罚性质,在军队中待遇要比一般士兵低一等,在战斗中要担任攻城等艰巨的任务,在行军或防守中要担任平填沟壕等较苦的劳役。这是使用身份低下的人群做「炮灰」的例子。更常见的是用被征服的民族。罗马帝国、波斯帝国、阿拉伯帝国、蒙古帝国等莫不如此。据说,英格兰的爱德华一世在面对苏格兰军的时候有句名言,别给我射箭,箭多贵,上威尔士人,反正他们不要钱。这个思路确实是对的,因为用威尔士人不仅不要钱,也许还能省钱——当他们的精壮战死以后,反叛能力也减弱了。来看个更具体的例子:

景德初,契丹大举扰边,经胡卢河,逾关南,十月,抵城下。昼夜鼓噪,四面夹攻。旬日,其势益张,唯击鼓伐木之声相闻, 驱奚人负板秉烛乘墉而上 。这是1004年,契丹大入边,后来就有澶渊之盟了。奚是契丹统治下的一个民族,在相当长的时间内有自己的首领。在辽军的战斗序列中也有相当的独立性。在最艰巨的攻城战中,显然由他们承担先发。由此,不难想象,任何主帅都不会将嫡系部队投入无谓的消耗。有些部队具有一些战斗力,而其中的人群又桀骜难治——如奚人——那显然就是炮灰佳选了。

2

有了这样的背景之后,我们就可以来看几个也许会有趣的个案。【旧五代史】:

苌从简,陈州人也。世以屠羊为业,力敌数人,善用槊。初事后唐庄宗为小校,每遇攻城,召人为 梯头 ,从简 多 应募焉,庄宗为其勇,擢领帐前亲衞兼步军都指挥使。古代攻城,云梯是最便捷的攻具,也最危险。其中最危险的是带头爬云梯的那个人:如果云梯中途被推下来,他摔最惨;如果侥幸爬上去了,他要独自面对城墙上好几个人,可能瞬间就被剁了。重赏之下才有勇夫,这要的炮灰行业当然要重金聘人才好。苌从简这个人就经常揽这个差事,且不说每次的收入,还受到了唐庄宗的赏识,真是非常幸运了。

虽然只是在说一个人,但是对照辽军的攻城法,我们就可以发现一件重要的事情。在后唐的战斗序列中,没有谁是活该去送死的。即使你是李存勖,你是战斗力最强的男人,你也没有办法强迫一队人,拿着盾牌点着火去爬城墙——你还没这样做他们已经造反了。事实上,在那个时候,你拉这些人来筑城也是一件很不可靠的事情。如果他们不乐意了也造反了。总之,要想有人拼命,就得多花钱。

3

这是花钱来买炮灰的例子,但人命终究比钱复杂多了。【续资治通鉴长编】有:

河阳节度使崔彦进攻其城东面,彰德节度使李汉琼城南面,桂州观察使曹翰城西面,彰信节度使刘遇城北面。遇 以次 当攻其西面,而西面直北汉主宫城,尤险恶。翰欲与遇易地,自言我观察使班宜在节度使下,遇弗可,翰必欲易之,议久不决。上虑将帅不协,乃谕翰曰:「卿智勇无双,城西面非卿不能当也。」翰始奉诏。这是在979年,宋太宗赵光义要攻太原了。一个城是方的,就有四个面,自然要分四队人来进攻。最先攻进去的那一方,通常功劳最大;最后攻击去的,多半伤亡更大。于是问题来了:不同方向的城墙,防御水平是不一样的。谁来攻哪一面,这相差就很大了。这可以怎么办呢?

至少晚唐的时候,武人们就已经形成了一种默契,形成了一种心知肚明的习惯。就是说有一个默认的序列,甲乙丙丁四个主将,按照自己的官衔派个序,一二三四,分别进攻东南西北。既然是约定俗成了,大家也就没有意见了。抽到了城防度高的那个方向,只能怪自己运气不好。这是一种存在在那里的习俗。用流行的话说,叫默认值,default position。你如果遵守,大家觉得很正常;你也可以选择不遵守,那你就要跟大家解释一下,我为什么不按老规矩办。

宋太宗部署攻城部队的时候,可能没太在意这种习俗。就发生了上文中的情况。曹翰这个人一看,就提出了反对意见:「我排在刘遇后面啊,他应该去打西面啊!我是去打北面的选手!」这当然是曹翰的托词。他心里其实要说的是,「西面城墙、防御塔等级高啊……我不去。」但借口本身也承载着观念——在美国可以说,我家狗病了,我不能来上课了,在中国就不行。五代宋初的武将,他们认为谁攻打哪一边有一定的默认之规。主帅在排兵布阵的时候违反了这种默认之规,自己至少有抗议的权利。于是,宋太宗还有特地去安抚一下他,跟他说:「你多厉害啊,西面只有你能打下来。」

这件小小的事情其实告诉我们很多非常有意义的信息。首先,没有哪支部队就该做炮灰的。各支部队都是平等的。所以不可能像契丹人驱使奚人那样。然后,如果战前将领们总是在那里挑肥拣瘦的,那还没打仗自己先吵翻了;所以武人们逐渐有了自己解决问题的方案:根据默认的序列,老天决定,童叟无欺。我们可以说这是一种军事文化,也可以说是我们国家武人的政治智慧——这样的智慧在文人主导的历史书写中是看不到的。最后,我们还可以看出宋太宗在军中的权威还是非常有限的。他的部署下达以后,还是可以讨价还价的……

4

现在是最后一个例子。【涑水记闻】:

景德初,契丹犯河北,王钦若镇魏府,有兵十余万。契丹将至,阖城惶遽。钦若与诸将议 探符分守诸门 ,阁门使孙全照曰:「全照将家子, 请不探符 。诸将自择便利处所,不肯当者,某请当之。」既而莫肯守北门者,乃以全照付之。我们现在又回到了1004年的宋辽战争。

我们继续说五代宋初的默认之规。那其实还有一种更加简便的方法,就是抽签——以前人称为「探符」。这最公平了,大家没有意见。

但对于作战来说,这是非常不利的。比如,敌人从北面来攻城。守臣的将领抽签决定谁的部队来守北墙,结果最弱的那队抽到了。最强的部队反而在南墙。结果北墙一下被攻下了,南面的部队顺势从南门一溜烟走了……本来可以守得住的城也就丢了。所以,这一年,孙全照站出来。他说这样不好,「你们去选你们爱去的地方,大家都不肯去的地方,我去。」

然而,很多事情是联系在一起的。孙全照充英雄以后,也许是可以升官发财的,但他手下的人伤亡自然就高了。那就会有一个问题:他手下人不乐意了怎么办?现在一个班主任,开年级部会议的时候,还要争取一下全班先退场,少晒点太阳什么的,家长会就可以嘚瑟了。武将是带一队人去送死的,正常人的做法是和上文曹翰一样的,为自己手下争取点好处,防御塔多的地方咱不去。将领要反其道行之,把最艰巨的任务抗在自己肩上,平时就必须做好基层工作。获得俸禄赏赐都和他们一起分享,大家之间称兄道弟。那关键时刻,大家才会为了大哥拼一把。所以,说这句话也要有资本的。

同甘共苦,看上去是很平常的武将美德,其实背后说明的也是这样一个社会事实:对于普通兵士来说,平白无故你没有权利把更危险的工作交给我。

5

我们讨论了三个个案,广义上都可以说是炮灰选择的问题,即更危险的战斗任务由谁来承担。我们看到了更好的待遇,我们也看到了诉诸随机。背后的思路都是一样的,我们看到了来自武人、兵士层面的一种诉求:要求公平!大热天的,人家都在乘凉,我们还在修城墙,这还是不公平;都一样是部队,他们拿钱多我们拿钱少,这也是不公平;或者,每次炮灰都想到我们,分战利品都想到别人,这还是不公平……

这种对公平的诉求,在传统中国,概括起来就是「均」,所谓不患寡而患不均。这不是要求绝对平均的意思,某种意义上在说,作为公平的正义——罗尔斯什么的真的是太年轻的……对于唐朝人来说……

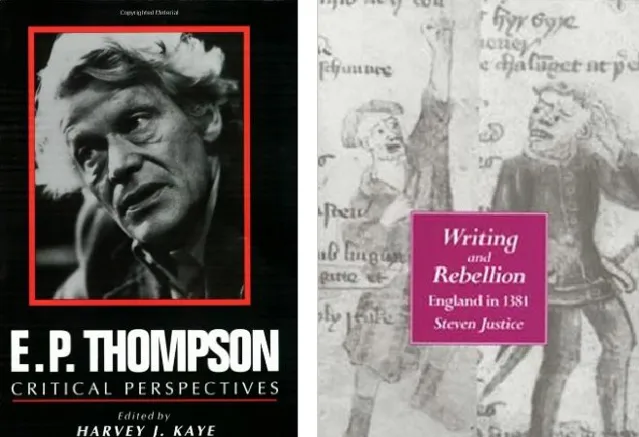

展开一些的话,我们过去对于晚唐五代兵变的研究,往往关注于事件的性质:到底是游手好闲的武人贪得无厌要闹事?还是穷困潦倒的无产阶级走投无路诉诸暴力?这种关切固然有意义,但很多时候就是一件说不清的事情。比如甘阳被打了,这到底是饱受压迫的青椒决绝的发泄,还是对于年迈老人的无耻践踏。我们现在可以采访当事人,掌握学术体制的完整的信息,至少理论上,但要辨析清楚一件事情的性质还是很困难。在古代史中执着于这样的追问恐怕只能是一个死胡同。这里我想到的是两位英国史学家。其一是 E.P. Thompson,他有一个道义经济(moral economy)的概念。简单说,关于粮价而产生的暴动英国从一种基层的政治文化来理解,就是农民觉得价格应该是这样的,这是公平合理的,如果超出了这个公平的范围,那么我们就有权利拿起武器。在这个问题上做的更深入的是Steven Justice,他有一本书叫 Writing and Rebellion: England in 1381 。他主要的贡献在于,指出了在1381年英格兰农民大起义的过程中,农民群体对于自己的权利、国王教会的权力等问题有着非常深入、系统的理解,并且按照他们理解的公平和正当,从新来运作文书,建立他们的组织。在这样的视角下,战斗序列的编排,战区的补给,兵变的发生,这些看似不同层面的现象其实都指向着同一个广阔的问题:处于社会基层乃至边缘的人群对于公平的理解,以及这种理解的表达。

现在我们可以回到一开始的问题:谁来做炮灰?这在古代世界,相当长的时间,不是一个问题!因为部队本身的身份属性已经决定了。只要在社会的中下层有了非常强的公平意识以后,才成为了一个问题。而在实际的战斗组织过程中,他们也发展出了不同的机制来实践这种公平——设置默认值,或者抽签,等等。有人说,十六世纪前后,英国的绅士们自发的设计了许多规则,成立了很多俱乐部或社会组织,在国家与教会之外做了很多事情,于是现代公民社会开始形成了。那么,这些武人们自发的规则设计,又应该被放在一幅怎样的历史画卷中呢?