今年是南水北调东、中线一期工程

全面通水10周年

10年间

这一世界上最大的调水工程

使长江之水源源不断汇入

淮河、黄河和海河流域

造福万千百姓

2024年11月14日拍摄的京冀交界处的南水北调中线工程总干渠。新华社记者 陈钟昊 摄夏汛冬枯、北缺南丰

水资源时空分布极不均衡

是我国的基本水情

把南方的水调入北方

成为一代代中国人的夙愿

1952年

毛泽东主席视察黄河时说

「南方水多,北方水少

如有可能,借点水来也是可以的」

2024年3月22日拍摄的南水北调中线工程的重要水源地——丹江口水库。 新华社记者 肖艺九 摄从宏伟构想提出

到2002年【南水北调工程总体规划】

正式批复并动工实施

南水北调工程的论证工作历经半个世纪

最后形成东、中、西三条调水线路

连通长江、淮河、黄河、海河

构建「四横三纵、南北调配、东西互济」

的水资源配置格局

国内规模最大的大坝加高工程

规模最大的泵站群

超大型渡槽

……

数十万建设者持续奋战

攻克一个又一个技术难关

2013年11月和2014年12月

南水北调东、中线一期工程分别建成通水

东线从扬州抽引长江水

利用京杭大运河及与之平行的河道逐级提水北上

中线从丹江口水库陶岔渠首闸

引水入渠自流抵达北京、天津

向沿线豫、冀、津、京供水

2002年12月27日,推土机、挖土机在位于江苏扬州宝应县的南水北调东线工程潼河工地上投入施工。当日,南水北调工程正式开工建设。新华社记者 孙参 摄

2004年4月2日,工人在南水北调滹沱河倒虹吸工程工地现场施工。新华社记者 杨世尧 摄

2005年11月25日,南水北调中线工程水源丹江口水利枢纽大坝加高工程中,施工人员指挥吊运混凝土。新华社发(陶德斌 摄)

2008年2月29日在河北省唐县拍摄的建设中的南水北调中线京石段工程。新华社记者 巩志宏 摄

2010年5月18日,河南黄河建工集团施工人员在南水北调中线工程沁河倒虹吸施工现场浇筑厢形预应力钢筋混凝土管身。新华社发(杨帆 摄)

2010年7月27日,江水通过南水北调中线湖北丹江口水库大坝泄洪深孔闸门下泄。新华社记者 郝同前 摄

2013年3月22日拍摄的南水北调中线兴隆枢纽截流现场。新华社记者 肖艺九 摄

2013年5月30日,南水北调东线起点江苏江都水利枢纽进行24小时试通水。新华社发(孟德龙 摄)

2014年5月12日,南水北调中线总干渠石家庄段(右)与京石高铁「并肩而行」。新华社记者 杨世尧 摄南水北调东、中线一期工程

全面建成通水以来

累计向北方调水超过765亿立方米

为沿线40多座大中城市

1.85亿人提供稳定水源

2014年12月27日拍摄的通水后的南水北调中线一期工程总干渠终点团城湖明渠。当日,南水北调中线一期工程总干渠终点团城湖明渠开闸放水,北京市南水北调工程正式通水。新华社记者 张宇 摄

2014年12月27日,长江水流入天津滨海新区津滨水厂的调节池内。当日,天津市南水北调中线工程正式通水。新华社记者 岳月伟 摄如今

南水已占北京城区供水的70%以上

天津市主城区供水几乎全部为南水

河南省10余个省辖市用上南水

南水已由原来规划的补充水源

跃升为多个城市的重要水源

推动当地经济高质量发展

在优化水资源配置

保障群众饮水安全的同时

南水北调工程有力促进河湖生态环境复苏

2017年8月18日,检测人员在南水北调中线建管局天津水质监测中心工作。新华社记者 鲁鹏 摄

2023年11月15日在山东聊城拍摄的南水北调东线穿越黄河工程。新华社记者 刘诗平 摄

2024年11月4日拍摄的河北省石家庄市滹沱河。新华社记者 牟宇 摄

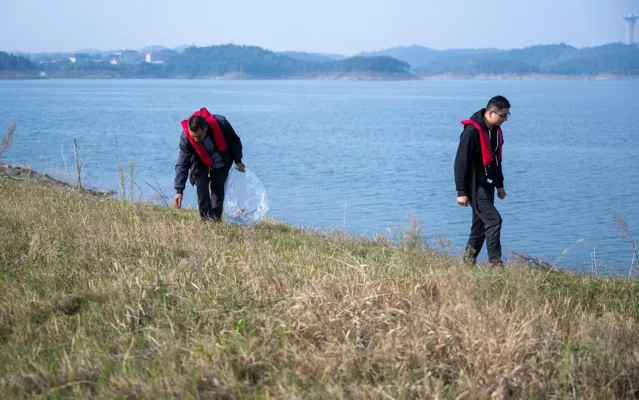

2024年10月25日,清漂队队员在丹江口水库一个小岛上清理垃圾。新华社记者 杜子璇 摄

2024年11月5日拍摄的河南省焦作市区南水北调干渠及两岸风景。新华社记者 郝源 摄

2024年11月29日,在河南省南阳市淅川县丹江口水库宋岗码头附近,库区综合执法大队工作人员开船巡护。新华社记者 郝源 摄

一泓清水

南北情长

在新时代

南水北调工程总体布局加快完善

一张更加科学的国家水网正在加快形成

愿「南水」永续北上

长流不息

2024年11月3日在河南省郑州市拍摄的南水北调中线穿黄工程。新华社记者 伍志尊 摄

2024年11月10日在北京市拍摄的南水北调团城湖明渠纪念广场。 新华社记者 胡竞文 摄

制作:蔡湘鑫、张铖