本文转自【交汇点新闻】;

编者按:

长江,华夏文明的血脉,也是一幅山水长卷。

四百年前,明代伟大的地理学家、旅行家、文学家徐霞客,从长江之滨江阴出发,开启「万里遐征」。他曾多次溯江而上,探访沿岸名胜古迹,在【徐霞客游记】中留下生动的记录。徐霞客对长江的踏勘、考察和记录,也被写入了长江历史的重要篇章。他不惧艰险、勇于开拓的无畏精神,极大丰富了长江多元文化精神的内涵。

长江沿岸各地方志,不仅记录了长江流域的山川形胜和风土人情,更承载着绵延数千年的长江文化,在山水胜景中镌刻着无数历史传奇。

「文化中国行·长江之歌」今起推出「山水篇」,让我们跟随徐霞客的脚步,循着方志的脉络,共赏长江山水间的奇峰峻岭、幽壑深谷,在历史现场进行古今对比,书写人文与自然深度交融的动人篇章,展现各地文旅融合的最新实践。

徐霞客故居

古人以「山北水南」为阴,地处长江之南的历史文化名城江阴正因此得名。江阴人杰地灵,俊彦星驰,明代著名探险旅行家、地理学家、游记文学家、千古游圣徐霞客就是出生在长江边的江阴名人。

位于江阴市徐霞客镇(原马镇)的南旸岐村水网密布,鱼肥虾鲜。1587年,有着「游圣」美誉的徐霞客出生在这个江南水乡村庄。江阴市徐霞客研究会原副会长兼秘书长唐汉章告诉记者,明正德年间,徐霞客的曾祖父徐洽在这里建「湖庄书屋」读书。徐霞客的祖父徐衍芳在兄弟分家时,分到了南旸岐,于是在这里起房造屋,形成了村落。

冬日的下午,记者来到南旸岐村探访,在徐霞客故里,寻找一代「游圣」的足迹。

徐霞客故居主体建筑为崇礼堂,这里是徐霞客出生和青少年时期生活的地方;位于南旸岐村中心地带的「晴山堂」,则是徐霞客为了庆贺母亲大病初愈而建。泰昌元年(1620),徐霞客的母亲生了一场重病。事母至孝的徐霞客四处求医,终于使母亲在第二年病情有所好转。徐霞客非常高兴,他取宋司马光「四月清和雨乍晴,南山当户转分明」的诗意,将供母亲居住的堂舍命名为「晴山堂」,并在堂上悬挂了一幅【晴转南山图】。正好此时,徐母过八十大寿,徐霞客的好友们纷纷题诗作画庆贺。徐霞客将这些诗词和图画,以及元末明初以来文人表彰徐氏祖辈的诗、词、赋、序等,镌刻于石,镶嵌在晴山堂墙壁上,成就了著名的「晴山堂石刻」。

崇礼堂和晴山堂在明末的「江南奴变」中被严重毁坏。万幸的是,「晴山堂石刻」绝大部分保存了下来。新中国成立后,党和政府重新修复了徐霞客故居,于1987年11月正式对公众开放。如今,「徐霞客故居及晴山堂石刻」已被列为全国重点文物保护单位。

徐霞客故居崇礼堂

现存的徐霞客故居共有三进。据介绍,上世纪70年代修复时,专家们在大厅主柱下发现了清代顺治铜钱,推断这栋建筑虽然在战乱中被烧毁,但在清代初年进行过大修,部分保持了明代建筑特色。徐霞客故居第三进为徐家正厅,也就是崇礼堂,这里是徐家招待重要宾客和举办婚丧大事的场所。崇礼堂共有三级台阶,采用楠木庭柱,柱础高大,造型古朴。

罗汉松

在崇礼堂和东厢房之间的庭院内,还保存着一株罗汉松,相传是徐衍芳从北京带回来的盆栽。徐母以此教育儿子要认真读书,要像高山青松那样经得起风雨。唐汉章说,当时还是孩子的徐霞客认为,栽在花盆中的罗汉松,是永远长不大的,必须扎根大地,融入大自然才能长成参天大树。于是,他将罗汉松移栽到天井里。经过400多年风雨,如今的罗汉松早已是树冠茂密,树干粗大,需两人合抱,见证了徐氏家族的荣辱兴衰。

晴山堂

晴山堂位于徐霞客故居西南方向,圣塘河以南。唐汉章介绍,徐霞客所建的晴山堂早已经被毁,1978年进行了重建。这是一栋硬山顶仿明建筑。堂内正中是「徐母教子」雕塑,反映了徐母对他的谆谆教诲,以及徐霞客对母亲的赤子情深。晴山堂两侧墙壁上镶嵌着劫后余生的「晴山堂石刻」,共计76方,其中最早的元末明初著名画家倪云林于明洪武三年题写的「本中书屋图」,最晚的是崇祯六年的「秋圃晨机为徐孺人赋并赠霞客北游」,时间跨度达262年。

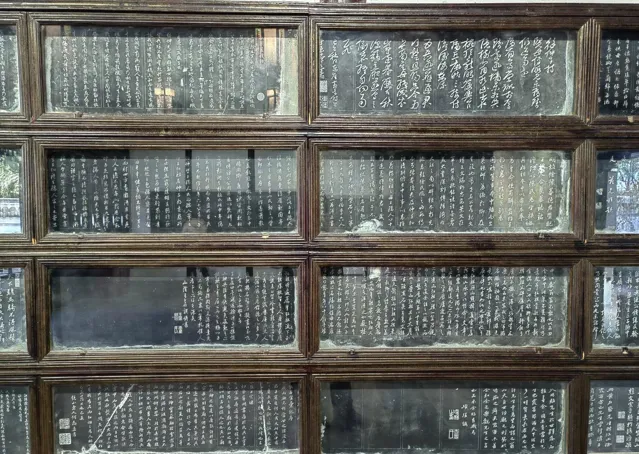

晴山堂石刻

唐汉章告诉记者,「晴山堂石刻」收录了88位大家题写的诗文94篇,具有极高的历史价值,反映了徐霞客家族的发展情况,成为后人研究徐霞客的珍贵史料。文徵明、祝允明、董其昌、宋濂、李东阳、米万钟、黄道周、文震孟等著名文学家、书法家均在「晴山堂石刻」中留有墨迹,使得这组明代刻石拥有了难以比拟的文学价值和书法价值。

徐霞客雕塑

崇祯十四年(1641),徐霞客逝世,葬于徐家马湾祖茔。1978年,当地政府在晴山堂后建徐霞客衣冠冢。走进徐霞客墓园,记者看到,徐霞客的墓碑是清代所刻,上方横书「十七世」,下竖书「明高士霞客徐公之墓」等字。

胜水桥

22岁那年,徐霞客告别家人,游览了附近的太湖,由此开始了长达30多年的旅游考察生涯。徐霞客每一次远游的出发点,正是位于旸岐村圣塘河东口和旸岐湖的交汇处的胜水桥。唐汉章介绍,胜水桥本是木桥,因为年久失修,于1924年改为石桥。2006年,当地政府在桥南堤坝上建造四方石亭一座,名为「游圣亭」,后又在桥北立「徐霞客出游零公里里程碑」。

站在今天的胜水桥上,人们似乎依稀看见,徐霞客解缆起航,乘舟出游。母亲和妻儿站在桥上依依惜别,送他踏上「朝碧海而暮苍梧」的「万里遐征」。

新华日报·交汇点记者 于锋