这个提问本身就有问题。

首先,古代人生孩子并不亏本,讲究的是多子多福。

其次,现代人有一部分人生孩子也不亏, 亏的是我们这些新市民, 所以大多是新市民不愿生,那些不亏的人使劲生。

至于为什么有一部分新市民亏本也生,有很多原因,可能是他们生的时候想不到亏本,意识到亏本之后也塞不回去了。

也有可能是生育这件事就不应该用纯理性思维去看待,有的人把孩子当投资,觉得亏,有的人把孩子当分享一段精彩的生命旅程,这种主观体验,是无法量化的,也就自然无法得出亏本的结论。

为了让人类种群有持续繁衍的动力,造物也是下了大力气——让人进化出了能从生育这种亏本行为里体验到快乐的能力。

这种快乐是非常自然而然的,完全基因本能控制,所以叫天伦之乐。

从这个角度讲,有一部分人之所以不生,也是因为 现实的压抑+未来的低预期 > 天伦之乐, 单从情绪体验上讲,也是一种亏本。

所以不要对号入座哈,这里不是要特指谁,而是单纯从宏观整体以及经济模式的变化上讲一讲, 为啥现在的年轻人觉得生育是件亏本的事。

如果你已经生了,希望你能——

1)明白不生育的年轻人是怎么想的,不要动不动就催,多生一个孩子,将来不就多一个人跟你家娃卷么?

2)不要觉得自己亏了,你完全可以从 天伦之乐 上去找补,因为孩子在提供情绪价值上的效用是无限的;

3)从社会整体上讲,我们把谁吃亏、谁占便宜讲清楚,那是不是应该让占便宜的人多交税,去补贴吃亏的人呢?

我这套理论是在为你争取补贴,千万不要一看到谁说生孩子吃亏,就有一种被人面刺错误的不适感。

你应该在评论区大义凛然地说就是亏,就应该拿补贴……这样才显得你聪明,而不是杠上开花,甚至恶语相向,搞不清自己的利益在哪里。

防杠声明说完,现在开启正题——从纯理性经济的角度,说说为啥古代生孩子不是吃亏,而现代生孩子是吃亏?

为啥老一辈讲究多子多福,而现代的年轻人主张不生孩子我享福?

老一辈的人什么生活方式?

我们国家的城市化才20年,往上倒个两三代,绝大部分人是泥腿子。

所以过去的生产生活方式,四个字就可以概括——小农经济。

小农经济孕育了乡土社会,乡土社会孵化了老一辈的思维方式。

那就清楚了,为什么以前有「多子多福、养儿防老」的传统?因为以前是小农经济,小农经济是「家庭经济」的一种。

在家庭经济中,孩子就是劳动力,养孩子就相当于增加生产资料投入。

不管是家庭农业,还是类似于广东、福建、浙江南部的家庭工商业,只要是以家庭为基本单位的经济模式,都愿意多生孩子,再穷也愿意生。

我举两个例子。

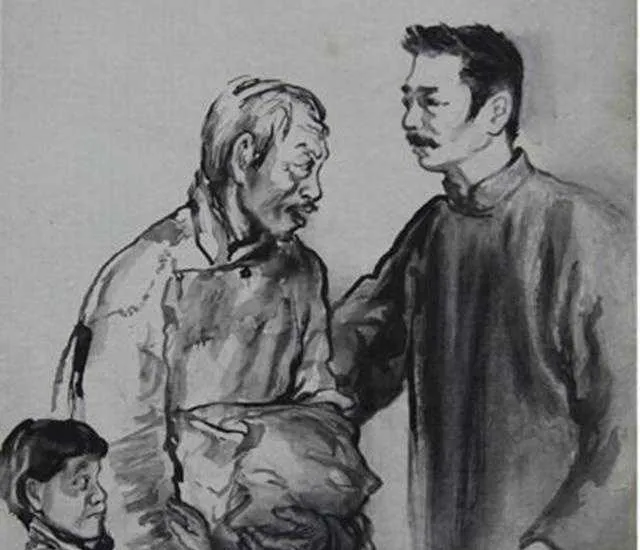

例1:鲁迅的【故乡】中,有两处细节,我敢说各位念书的时候,一定都没注意到,也没有哪个语文老师有能力讲清楚。

这是第五个孩子……非常难,第六个孩子也会帮忙了,却总是吃不够……水生没有同来,却只带着一个五岁的女儿管船只。

这是第五个孩子……非常难,第六个孩子也会帮忙了,却总是吃不够……水生没有同来,却只带着一个五岁的女儿管船只。

你第一次读到这些句子的时候,是不是也觉得闰土很愚昧?

穷,还生这么多孩子干嘛?

这里没点经济学思维,是真看不明白。

鲁迅只用了几句话,就写出了「内卷系统」的本质。

内卷这个词,从一开始就是形容小农经济的,指在有限的土地上,不断增加劳动投入,但收获却很少。

为什么闰土那么穷,还要生这么多孩子?因为他陷入了内卷循环——粮食不够吃怎么办?

增加劳动力投入!

劳动力从哪里来?

生出来!

在家庭经济中,孩子就是劳动力,闰土5岁的小女儿,不是都能帮着干活了么?

但人口一多,需要的嚼果就多,于是粮食又不够了。

所以闰土才说,第六个孩子也能帮忙了,却总也吃不够。

例2:大饥荒之前的爱尔兰,也是无限内卷的小农经济——要提高农业产量,就要投入更多劳动力;人口一多,又需要种植更多量大管饱的土豆……

阿瑟·杨格在【爱尔兰游记:1776-1779】中,写道:

20个妇女里,有19个,在12年中,会生下6个孩子……漫山遍野的土豆,土豆万岁!所以卷到最后,爱尔兰就只剩下两样东西,一是土豆,二是人。

梵高名画【吃土豆的人】看过没?

口粮 全是土豆,结果土豆霜霉病一来,就成片地饿死人。

总之,只要是以家庭为单位的经济形式,都愿意生孩子。

那现代人为什么不生了呢?就是因为社会化的分工协作,瓦解了家庭经济。

分工合作,是工业经济和城市经济最显著的特点,意思是你生了孩子,他注定要走出家门,去工厂和公司上班,去为别人创造劳动剩余,而不是为你。

再一个就是工业和城市化,带来生产工具的不断创新,对劳动力素质的要求也在不断提升。

意味着你付出的教育成本也越来越高。

慢慢的,生孩子变得不划算了,不再是家庭的利己行为,更多是为城市资本和工业资本做贡献。

道理很简单——生育行为是为全社会提供「劳动力的再生产」,但成本和风险却由个人家庭承担了。

就好比「大锅饭」,你特别能干,也干得多,但是你多干的那部分摊在锅里,被其他人分掉了,那你肯定就不想干了嘛。

一开始大家不知道这些道理,但随着时间推移,渐渐从实际生活中,体会到了这种不平衡,于是到90后、00后这代,就越来越不想生了。

所以说,生育意愿跟经济模式的关系最为直接,文化也好,传统也罢,都是为服务经济活动而进行的思想改造。

当生孩子是家庭经济循环的重要一环时,自然会创造出「多子多福」的思维传统。

当经济上谁生谁吃亏时,人们就会创造出「不生孩子我享福」的价值观。

但你能说是「社会化分工合作」的问题吗?

想什么呢?这是资本主义得以萌芽的关键,如果没有「分工-合作」,那欧洲还在黑暗的中世纪,我们还循环在历史周期律里。

那要从哪里找问题?

还是得从生产关系出发。

以前的小农经济,所构建的乡土社会、熟人社会,人与人之间的链接,靠的是血缘、宗族。

而现代化的分工-合作,构建的是陌生人社会,我们用货币和上下游的产业关系,来互相连接。

彼此间的关系,是契约关系,比如我们约定,哪些能干,哪些不能干;你拿多少,我拿多少……

各种各样的契约制度,才是现代社会的地基。

所以问题不出在「分工合作」,而出在「分工合作」出现后,契约制度没跟上。

要扭转生育意愿,就势必要从制度设计出发,让生育变成一件「划算」的事情。

什么叫划算?

「效用」大于「成本」,才叫「划算」。

家庭不再是生产单位了,生育对家庭的效用越来越小,但家庭要付出的各种成本,既包括金钱、时间、精力的成本,也包括各种情绪成本和机会成本,都越来越多。

所以这就不是给补贴就行的事,因为它不光是钱的事,内卷氛围带来的精神消耗,是不是成本?周公子鲶鱼以及「软肋」带来的压迫焦虑,是不是成本?

我们现在面临的情况,就是年轻人的生育「效用」小于付出的「成本」,是不划算,所以大家不生!

但老一辈不理解这些。思维方式这种东西,30岁之前的经历影响最大,之后如果不去有意识地训练,那这辈子都可能不会有变化。

比如他们就觉得,人就应该生孩子,不生孩子肯定不对。

但你问他,为什么一定要生孩子?我不生为什么不行?注意哈,不是都不生,只是我不生。生育的意义是什么?是不是对于有些人来说,不生,是胜造七级浮屠?

这些问题他们从来没思考过,他们习惯了对所有事情都理所当然地接受,就像小时候对你的教育——听话,听话就对了,不必知道为什么。

他们无法思考为什么年轻人的想法变了,他们只觉得你不听话,是在外面学坏了,是被西方享乐思想给荼毒了。

如果真是享乐,那享受天伦之乐难道不算享乐?

想要从根本上提高生育,加大公共品对生育家庭的偏向是必要的,这就相当于沿海城市对内地城市的转移支付——人家辛苦拉扯大的劳动力,到你家里干活,你给人家补贴,不是理所当然么?

但补贴公共教育和医疗,还只是标配,我们更应该做的是减少县城婆罗门数量,促进「机会资源」向平民家庭的转移,并对城市资本征收资产税,转移支付给多孩家庭,这才叫「天之道,损有余而补不足。」

生育的新市民会吃亏,那占便宜的是哪些人?就是城市婆罗门们——你的孩子离开你身边,去大城市就业,城市资本不光对你的孩子收租,还吃到了资产涨价的红利,他们是占便宜的人,把他们占到的便宜用税收方式给征上来,去补贴你的亏损,难道不是二次分配应该做的事情么?