在生命的時區裏,一切都會準時到來。

真正有遠見的父母,不會過度消耗孩子,而是會豐富他們的內心,點燃他們向上的動力。

作者 | Seven

前幾天看到央視新聞拍的一部紀錄片。

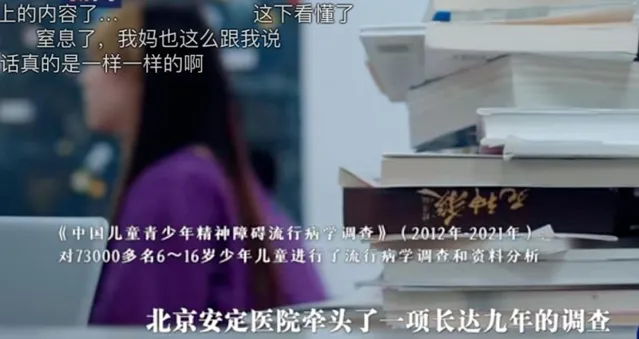

北京安定醫院牽頭對73000多名6-16歲少年兒童做了一項長達9年的流行病學調查,發現中國兒童青少年精神障礙流行率達到17.5%。

也就是說,大約每6個孩子中,就有一個患有抑郁等精神類疾病。

為此,央視新聞【相對論】記者 @莊勝春 特意蹲點安定醫院,走進十幾個被困住的家庭,探尋孩子們抑郁的真相。

今年18歲的浩然,四年前被確診為重度抑郁,休學至今。

在他上小學前,家裏充滿著包容和愛。

但後來「一定要考一個好的高中,好的大學,然後讀研、讀博,找一個好的工作……」成了父母和他全部愛的連線。

成績不好,會被爸爸暴打一頓,還會被關在家門外。

直到確診那天,爸爸還在對他說「你不上學,待在家裏,你的人生就廢掉了,你這輩子就完了。」

這讓他開始不斷自我懷疑:「我是不是個廢物?我的人生是不是完蛋了?」

最糟糕時,他甚至沖動自殺,從樓上跳了下去,還好家裏樓層低,只是腰部骨折。

今年剛參加完高考的生椰西瓜,患抑郁癥5年。

她說:「像我父母這一代,我爸就很焦慮。因為他小時候相當於是全家的希望;現在焦慮就傳到了我身上,經常一言不合,突然飛個拖鞋過來打我。」

21歲的KK患病4年,這些年來,父親的缺位、母親的焦慮一直縈繞著她:

她流著淚訴說道:「情況嚴重到我哥說,實在不行,你別堅持讀書了,先離開這,但我不可能丟掉學業。」

.....

莊勝春在深入了解了十幾個家庭之後發現,所有抑郁的孩子,病因基本都指向了家庭。

而這些家庭,幾乎有一個共同的病根: 父母總在不停地把焦慮傳達給孩子。

想起教育博主 @無才姐 說的一句話:

「我們這一代人對教育有一種無法掩飾的焦慮,捂住嘴巴也會從眼睛裏跑出來。

這焦慮藏在我們陪寫作業的怒氣中;

藏在我們拿到試卷的失望中;

藏在我們看待孩子時挑剔的眼神;

最終變成無形的壓力,壓在孩子稚嫩的肩膀上。」

這讓我想到【少年發聲】欄目裏的一個女孩小依。

小依的父母曾經吃了很多讀書少的苦,所以對小依一直期待特別高。

一年級時,她被父母一左一右夾著,一邊哭一邊練英語聽力。

二年級時,媽媽給她報了超常班的奧數,可是她根本聽不懂。

五年級時,媽媽一口氣給她報了3個「小五班」,每次一學習就是四五個小時,還外加奧數班,英語班,手風琴班……

上了初中之後,她每天寫作業到淩晨。

她的成績一直是班裏的前幾名,可依舊不能讓父母滿足。

每次考不到第一,就會被爸爸嘲諷,被媽媽批評:「別人家孩子怎麽就能考第一,你就不行?」

外在的壓力和焦慮情緒,讓小依不斷向內自我攻擊。

她從四年級開始就不斷啃指甲,常常啃到出血,後來又開始用鉛筆劃手臂,想用讓身體上的痛,來麻痹心理上的痛。

最後發展到自傷成癮,從初二開始,就時不時想自殺。

小依的悲劇,其實是很多當下焦慮型家庭的縮影。

在愈發內卷的教育環境下,越來越多的孩子被焦慮的父母裹挾著前進,生怕輸在起跑線上。

孩子像是被上緊了發條,每分每秒都在被催著趕著學習,不允許有一絲放松。

孩子因此贏在起跑線上嗎?並沒有。

開頭的紀錄片裏,為了幫助家長理解孩子的困境,現場做了一個實驗:

心理咨詢師讓家長們站成一排,分別代表1歲、2歲、3歲…對孩子講一句自己對這個年齡的孩子經常講的一句話。

1歲時是「寶寶真棒」,2歲時是「要小心喲」,3歲時是「今天你在外面跑得真快」,4歲時是「註意安全」;

但到了6歲以後,就成了:「趕緊起床,再不起來就遲到了」、「快點做作業」、「作業做完了嗎?」、「這次考試排名怎麽樣?」……

幼稚園之後,家長不再向孩子優先傳遞感情,而是在傳遞焦慮。

當一個孩子每天回到家,感受不到任何美好和溫暖,每天耳邊只剩下父母冷冰冰的「作業」、「成績」和「分數」。

他只會陷入無盡的痛苦和壓抑,直到耗光所有的活力。

如果把巨大的升學壓力和沈重的課業負擔比作萬丈深淵,那父母的高期望和焦慮情緒,就是將孩子最終推向那個深淵的無形之手。

看過一篇關於中國單板滑雪運動員曾聞一的報道,感觸頗深。

2002年出生的他是一個天才滑雪少年,曾在多個滑雪競技單板比賽中成績斐然。

誰也想不到,這樣一個極具潛力的體壇新秀,走上滑雪之路的契機卻是父母的「無奈之舉」。

聞一的父母是典型的「雞娃父母」,經常強迫聞一學奧數、學鋼琴。

巨大的壓力下,聞一的心理出現了問題,他變得愛哭敏感,總是跟自己較勁。

直到有一次,他突發心臟病,嚴重到住進了ICU。

生死面前,父母這才慌了神,決定停掉所有的補課班,對他的期待也從「清華北大隨便挑」一降再降,到最後變成了「活著就行」。

空出來的周末,父親帶著聞一去周邊滑雪散心。

沒想到聞一竟對這項運動格外感興趣,並且天賦過人,進步飛速,還滑出了全國冠軍,被國家選上去瑞士集訓。

曾聞一(左二)

聞一的父母誤打誤撞地找到了教育孩子的真諦:

外力強壓下的拔苗助長,不僅難以持久,更容易破壞孩子自身的動力。

只有從內而外破殼而出的力量,才能支撐孩子走向更廣闊的未來。

正如凱文凱利在【失控】中所說的那樣:

「讓生命自由地去他想去的地方,不必擔心,他有自己的力量,會自己去適應。」

不要再「以愛之名」操控孩子所有人生路,更不要打著「為你好」的名號,給孩子帶來數不盡的痛苦。

你總要拿出耐心等一等,在孩子的生命的時區裏,一切都會準時到來的。

【了不起的媽媽】裏有一個叫做李琦的媽媽。

她自己是海歸學霸,谷歌高管,老公從小到大也是學霸,一路保送到大學。

她的兒子小帥卻是個十足的學渣,一直穩定在班級的後十名。

但是,李琦卻一點兒也不焦慮,反而非常松弛。

兒子字寫得不好,她不會批評,而是鼓勵兒子:「不錯,越來越寫到格子裏去啦。」

看到兒子的解題思路是錯誤的,她不會直接說破,更不會因此去否定兒子。

兒子平常喜歡玩遊戲、編程、剪視訊這些與學習無關的事,她不僅沒有強迫禁止,反而盡可能地為兒子提供支持。

她一直堅信:

「孩子生下來就有他的使命,有他自己的一條道路。

父母要做的就是幫助孩子發揚長處,規避短板,最大限度地發揮孩子的潛能。」

在她的教育下,小帥雖然不是傳統意義上的學霸,卻有一身的技能。

小帥在B站透過上傳自己剪輯的視訊,積累了不少粉絲,還考取了一級程式設計師。

在學校裏,他還跟幾個同學一起組建了一個出版社,連載了14本書籍,引得老師和同學紛紛點贊。

不得不說,李琦的教育思路在當代內卷父母當中堪稱用一股清流。

她用一種不爭、不卷、不焦慮的教育,培養出了一個在未來相當有競爭力的孩子。

人生是一望無際的曠野,而非逼仄的軌域。

真正有遠見的父母,絕不會為了眼前的成績名次,磨滅孩子學習的熱情;也不會跟孩子的缺點較勁,誤了孩子真正的天賦。

而是豐富孩子的內心,挖掘孩子的興趣,點燃孩子向上的動力,給足孩子成長所需要的尊重、支持和鼓勵。

教育從來沒有統一的公式,每個孩子都有自己的發展軌跡。

父母保持一個松弛而平胡的心態,才能讓孩子在人生的馬拉松中走得更穩、更遠。

看過這樣一種說法:

每個少年都像是一艘小船,能承受的傷害很小。

而來自外界的每一場動蕩,都像是在孩子的小船上鑿洞。

洞越鑿越多,冷水就不停地往孩子的小船上灌,終有一天,孩子的生命之舟會徹底沈沒。

父母不斷傳遞的焦慮,就像在這艘小船上鑿下的一個個小洞。

當焦慮越積越多,終有一天會成為孩子生命中無法承受之重。

作為父母,與其過度期待,讓雙方飽受煎熬,不如調整好自己的心態,把自由還給孩子,將從容留給自己。

當你允許一切發生,上天自會給你最好的答案。

點個 贊吧 ,與所 有父母共勉。