誰又看過東方人玩棒球呢?中國投手之髙招,使奧克蘭隊已感情勢不妙,球場觀眾大嘩:中國 人打美國的「國球」,且使老美潰不成軍,不可思議!全場終局,中國隊大勝,幼童及華僑興高彩烈。

——留美幼童溫秉忠

一、

1881年的舊金山,半個城市的華裔和僑民都聚集到了公園草坪上,早有人用白色石灰線畫出了一片棒球場地,沒過多久,奧克蘭棒球隊和一群中國面孔的棒球隊員握著手跑步登場。奧克蘭隊當然有理由相信職業與業余之間的巨大鴻溝,但對9名參賽的中國選手來說,這場臨時規劃的棒球賽卻有著更深遠的意義:榮譽、鄉情、別離,和被棒球激起的最簡單的熱愛。

沒過多久,在觀眾們喜出望外的歡呼聲中,奧克蘭隊的隊員們開始懷疑自己的職業水準,他們驚嘆於梁敦彥投球的迅猛淩厲,也被詹天佑的跑壘速度所折服,這簡直不像是一群苦讀政經工商等硬核專業的清朝學生,而是一群整天圍著棒球打轉的職業選手。最終,由留美幼童組成的「中華棒球隊」——這支即將回國、臨時湊成的全華班,大比分擊敗了主場作戰的奧克蘭隊。

32年後,已經成為交通總長的梁敦彥又與老隊友打成配合,推舉詹天佑為京張鐵路總工程師。

從這個角度來看,中國的棒球運動早在一個半世紀前,就如星星之火一般,在大洋彼岸的棒球國度燃起了第一把火炬。

在19世紀70年代,被各路列強降維打擊了30年後,清政府決定派出幼童留美,培養實業和外交人才。當這批平均年齡12歲、還留鞭子穿馬褂的孩子搖搖晃晃地走下郵輪舷梯,踏上另一片土地,他們受到的沖擊,不亞於一顆高速飛行的棒球迎面撞上揮來的球棒。這批從書齋裏走出來的幼童迅速沈浸到新式知識、思想和文化中,除了學習專業知識之外,他們也積極參加各種體育活動:划船、橄欖球、滑冰、自由車......這些在國內聞所未聞的運動,遠比百草園和三味書屋吸引人。而在這些種類繁多的運動計畫中,留美幼童們尤其鐘愛棒球。

可能是揮棒擊球的打擊感過於震撼,也可能是這種團隊運動最適合他們組隊玩耍,據一戶曾經撫養過幼童的美國家庭回憶:「幼童們尤其喜歡棒球。我當時住在森孟納街,孩子們到住的地方總要經過我住的房子,他們總是將球和球棒放在我家前廳。」

作為第一批留美幼童,年齡較長的梁敦彥率先組織起了「中華棒球隊(也叫東方人棒球隊)」,吸收各批留美學生參加,並擔任球隊投手。每到夏天,就率隊遊歷美國各地,與不同學校的棒球隊舉行比賽,憑借勝多負少的戰績讓各界驚嘆,甚至成了小有名氣的業余棒球強隊。到第四批幼童登陸美國並逐漸成長之後,吳仰曾(後成為礦冶工程師)就成了隊內的投球主力,在棒球場上,他是中華隊的絕對主力,投出去的球幾乎沒有被擊中的可能。

從1872到1875年,清政府一共派出了4批幼童,其中在棒球領域造詣最深、最有知名度的,當屬清末外交家梁誠。在校期間,他是校隊主力三壘手,並數次在校際聯賽中力挽狂瀾,成了校園棒球界的一顆新星。1881年,梁誠在面對埃塞克特大學的比賽中一擊制勝,直到20余年後,已經成為駐美公使的梁誠回到母校,依然有不少人記得他那場比賽的光輝事跡。

在母校125周年的演說現場,時任美國總統狄奧多·羅斯福向梁誠詢問「當年貴校備受好評、聲名遠揚的棒球手是誰?」梁誠笑答:「就是我。」

白宮人員後來回憶道:「從那以後,總統和梁誠的關系親密了十倍。」

20世紀初,美國總統塔虎脫將棒球定為美國的國球,數年之後,梁誠就利用這顆小小的棒球,為當時中國的外交開啟了一扇小小的天窗。據外交家顧維鈞回憶:「梁誠是一名棒球運動員,還效力過安度華棒球隊,中國學生和美國公眾都對他很欽佩,對交涉事項,梁成向來做得一帆風順,而白宮政員無不刮目相看。」

雖說弱國無外交,但梁成還是利用「棒球外交」的機會,從列強的虎口中奪回部份資源,並用這部份經費贊助了清華大學的建立。多年之後,梁誠如果看到清華校園裏「為祖國健康工作五十年」的口號,或許會微笑頷首。

在這批留美學生出國之前,中國本土的棒球運動僅限於美國僑民的自娛自樂,而在1881年後,留美幼童紛紛回國,在帶回工業國的知識、文化、思想和習慣的同時,華人棒球隊的成員們也把棒球帶了回來。經歷了20世紀初的風雲變幻,留美、留日學生群體逐漸規模化,清華、燕京、復旦、南開等新式學府誕生發展,棒球這項運動,也開始成為中國校園體育的支柱。

到中華民國成立後,棒球還一度成為民國版全運會的正式計畫。1934年,貝比·魯斯率領的美國職棒明星隊在日本引燃全國熱潮、激發出了日本職業棒球體系之後,又抵達上海進行表演賽,也引起了不小的轟動,在中國同樣掀起了棒球運動的一波高潮。

但在當時,絕大部份中國人還掙紮在生死線上,棒球只是大城市學生和名流們的玩具,與其說是純粹的體育運動,不如說是隱性的階層門檻。到20世紀三四十年代,中國大地上的黨派、軍隊、思想開始日益明晰,在大家都忙著救亡圖存、舉刀揮槍的時候,棒球這顆小小的敏督利,又飛向了人們意想不到的地方。

二、

1952年8月,當華北軍區棒球隊在「八一」體育運動大會上獲得棒球冠軍時,隊長陳春蘭揉了揉腫成蘿蔔的手指,不禁想起了被棒球打得鼻青臉腫的集訓時光——他們用木棍削成球棒,用舊炮衣改制成手套、面罩、護膝,拿出軍事訓練和戰鬥的勁頭,練習滑壘、揮棒、投球。起初戰士們用線纏成球,後來又換成了豬皮包裹棉花的升級版。熬夜縫補棒球,也成了陳春蘭的日常功課。

距離全軍號召開展棒球運動過去了近三年,解放軍利用手頭有限的資源,在每個連隊都成立了棒球隊,每個團還召集優秀選手,組建團屬棒球隊,邀請棒球專家上課訓練,在集訓的同時,還派這支精英球隊去各連隊「傳幫帶」。1950年秋,這支隊伍參加了北京市舉行的體育大會;1951年,為了在軍隊內部推廣棒球,他們又在全軍籃排球大賽中打了一場表演賽。

棒球和人民解放軍的羈絆遠比大多數人想象的早。紅軍能在延安窯洞裏學習航母和飛機的構造,那對於打棒球這種新鮮事物自然也不排斥。他們不僅積極組織比賽,並將其作為「軍事體育教育」的一環。而日本戰俘的到來,又為八路軍帶來了更專業的技術指導,129師還在報紙上刊登棒球教學文章,以此鍛煉戰士們的臂力、團隊協作能力,尤其能提高投彈水平。

到解放戰爭時期,原129師師長劉伯承還在關於大別山作戰的報告中寫道:「我們今天擺的陣勢就像打棒球一樣,擺好幾個壘。你來時,我就一閃,那邊就多啃一口。他一閃,我就多啃一口。」可見從高層到基層,棒球文化已經深入人心,由此,解放軍在1949年下半年發起」全軍打棒球「的號召,也就水到渠成了。

當年的人民日報上寫道:「棒球對鍛煉體力、視力,培養正規軍人勇敢進取的革命英雄主義精神、敏捷靈活的動作、迅速果決的判斷力和配合協同等方面有特殊的作用,而且這是一種可以同時吸收幾十個人參加的很有意義的集體遊戲,可以活躍部隊的文化生活。」

除了鍛煉戰士,棒球在當時還有一定的「統戰」價值,新中國成立後,從美國和日本等地回國的知識分子絡繹不絕。棒球也就成了團結歸國人士和高知群體的絕佳選擇,物理學家謝希德和自動控制學專家陸元九都是鐵桿棒球迷,從日本歸來的華僑,也成了新中國民間棒球的主力軍。

但是這種勢頭戛然而止於60年代,棒球被視為美國文化入侵的代表,支持棒球的將領們在旋渦之中也不好逆勢而動。於是從軍隊到地方,日漸火熱的棒球運動又逐漸銷聲匿跡,就像夏日的一陣疾雨,連水漬都沒留下。

不過時間就像熨鬥,總會熨平一切褶皺,季節和時代同步輪轉,沒過多久,小小的棒球又成了體育外交的主角。

在當時的社會主義陣營,中國和古巴是少數兩個有棒球風氣的國家,1959年古巴革命成功後,兩國就借助棒球這一媒介,短暫地展開了體育外交之旅,一度消失的棒球隊重新在內地復蘇,古巴也派出了棒球隊伍來華存取。

但當時的古巴離美國和蘇聯都太近,隨著古巴完全倒向蘇聯,棒球外交上壘失敗,中國的棒球只能繼續蟄伏。

三、

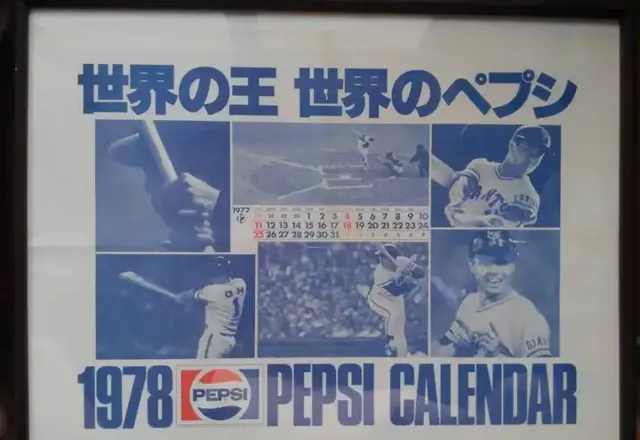

1977年9月3日,東京讀賣巨人隊員王貞治打出了職業生涯第756支本壘打,超越MLB選手漢克·阿倫,成為世界上打出最多本壘打的職棒運動員。全場上萬名觀眾歡呼著,共同見證了新世界記錄的誕生。

48小時後,日本首相福田糾夫就向王貞治頒發了「國民榮譽獎」,以表彰他對日本棒球的貢獻。不久之後,漢克·阿倫本人也從美國本土發來賀電,當時的美國總統卡特也寫信祝賀:「棒球是我們兩國人民所共享的愛好,也是將日本人與美國人連線在一起的眾多方式之一。」

不過卡特總統顯然還沒搞清楚,雖然王貞治出生於東京、已經在日本生活了37年,但他始終沒有加入日本國籍,而是維持了華僑身份(雖然王貞治當時連中國話都不會說),從法律層面來說,他的確不算是「日本人」。這一點給他帶去了不少麻煩,王貞治不止一次地面對國籍相關的尖銳問題,在他執教期間,也一度因此而飽受爭議。但國籍帶來的不只是問題,也有他意料之外的轉機。

在王貞治打破記錄之後,東京華僑總會就向他發送賀電,其中寫道:「我們確信(這一紀錄)能更增進八億中國人與一億日本人之間的友好關系!」與此同時,人民日報和新華社也同步刊登了這一訊息,【讀賣新聞】駐北京記者寫道:「雖然棒球運動在大陸並不普及,甚至一度消失,但王貞治的成就還是在中國國內引發了關註。」

事實上,就在王貞治破紀錄之前,中國棒球考察團剛剛存取日本,還在【讀賣新聞】的安排下,多次與王貞治溝通。70年代正是中日破冰的關口,棒球作為中日兩國的共同回憶,再次扮演了」小球推動大球「的角色。早在1973年,廖承誌就率領代表團訪日,並邀請王貞治的父親王仕福赴宴。

同胞在異鄉取得好成績,總會在本國引發熱潮,這種現象在世界各地都不罕見。王貞治的世界紀錄迎上中日破冰的大潮,讓棒球成了中日文化溝通的主話題。短短數年間,日本派出了十余支棒球隊訪華。在王貞治破紀錄之後,讀賣巨人隊還邀請北京棒球隊到日本訓練一周,並使之成為定期活動,王貞治本人也收到了無數中國人和僑胞的賀電與來信。

【讀賣新聞】還延續了1930年代的敏銳度,王貞治原定於1976年到訪中國台灣,作為嘉賓出席「中正棒球場」的落成典禮。但隨著中日關系迅速升溫,讀賣巨人隊管理層用書面形式拒絕了台灣方面的邀請,並給王貞治本人寫信:「有關本次您將存取台灣一事,如您所知,近來在日本國內的球迷間引起了不必要的誤會 ……希望您能明察事理,做出明智判斷。」

中日關系正常化,和隨之而來的改革開放,讓中國的棒球土壤重新萌芽,就在日本首相田中角榮訪華的同一年,棒球運動就在北京等地復蘇;1974年,全國性棒球比賽重出江湖,第二年,棒球重回全運會;1978年,就在北京棒球隊前往東京訓練的同一年,中國棒壘球協會正式成立。中國棒球正式有了官方背書,棒球也有了更多余裕,開始承載更為純粹的運動熱情,而不是單純作為軍事、統戰和外交工具。

從棒球到乒乓,再到足籃球等各個體育計畫,它們的發展變遷從來都與國家的政治、經濟、外交等基本盤息息相關。一個國家的某個體育計畫強大與否,其關鍵往往不在場上,而是在場外,在那些與體育無關的地方。將軍決勝不止在戰場,體育也同樣如此。

另一方面,在危機面前,體育一般是最先被冷卻的棄子;而當第一縷陽光灑向冰面,體育又往往成為破冰的急先鋒。這是體育的脆弱之處,但也正是體育的頑強所在——你可以賦予它很多意義,並用這些意義來打壓、操控、扶助、整頓它,但說到底,體育真正承載的,還是人們對運動發自本源的熱愛,對超越自我的渴望,對高水平競技的熱衷。

就像黃山松的種子,落進石縫也能發芽生長,就像敏督利的種子,不經意間就能飄向四方。