亞瑞納斯這話,問題很大。

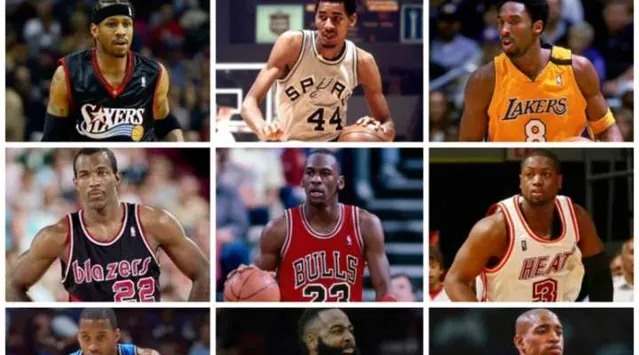

咱們先來看看歷史前五的得分後衛,大致的範圍。

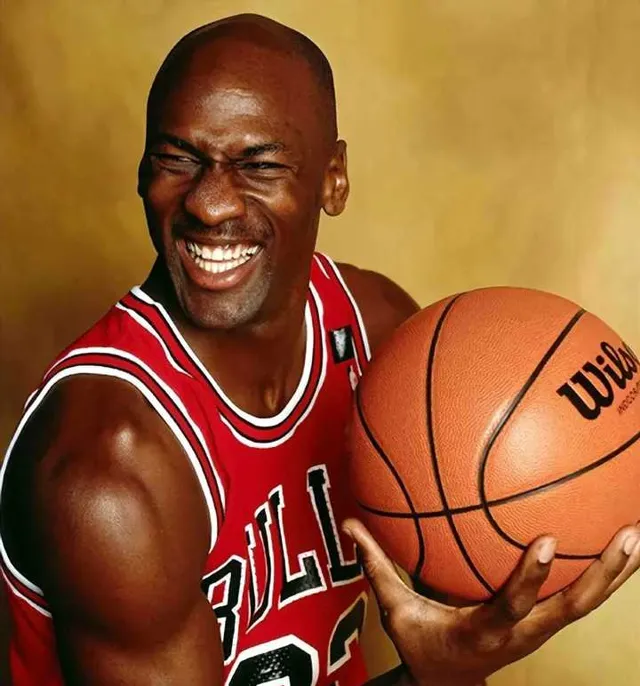

麥可不用說了吧。

柯比·布萊恩,這個歷史前五沒問題吧,事實上,幾乎被一致認為是歷史第二得分後衛,喬丹交手過。

艾佛森,進前五會有爭議,前十肯定沒問題,喬丹交手過。

韋德,哈登,進前五沒問題,確實沒交手過哈哈。

那還可能有誰呢?

是的,咱們都很熟悉,崔斯勒,瑞吉·米勒,雷·阿倫,冰人格文,喬·杜馬斯,麥迪……

抱歉,我查了很多榜單,亞瑞納斯提到的德羅展、拉文、蒙克、保羅·喬治,好像大體上都進不了前十——當然不排除,在這幾位職業生涯結束後,可能進入榜單。

而剛剛我提到的那一長串名字——崔斯勒,米勒,雷·阿倫,冰人格文,杜馬斯,麥迪,這些人都跟喬丹交手過。

神不神奇?

而且,公認的,當年崔斯勒僅是輸給了喬丹,而米勒還差點兒贏了東決——機會很大,否則的話,這兩位歷史地位還會大幅攀升。

也就是說,NBA歷史最頂尖的、可能進入歷史前十的得分後衛,除了韋德、哈登,麥可·喬丹全都交手過。

圖上的文斯·卡特,入行其實是小前鋒,而且職業生涯也主打小前鋒。但大家太喜歡他,他經常被看成得分後衛。其實也沒問題,後面會說到。

哈哈哈,查資料還是很有幫助的。

其實我剛開始看到這個問題時,也在想,九十年代,除了喬丹,好像真沒有幾位很出名的得分後衛。

但是呢,也許是喬丹的光輝太過璀璨,蓋住了其他人的光芒。其實,我們查查資料,應該不難發現,九十年代以及之後的一段時間,可以說是NBA整個歷史上,頂級得分後衛最集中、最多姿多彩的時代。

到底是咋回事呢?

眾所周知,美國籃球傳統,習慣用221陣容,即倆後衛、倆前鋒、一中鋒,跟咱們國內曾流行的一後衛、倆側翼、倆內線(中鋒、二中鋒)陣容,的確有很多地方不太一樣。當然,這兩種理念也在慢慢融合,但這是個太復雜的問題,在這兒就不多說了。

咱們就說說後衛。

221陣容,其實倆後衛,怎麽說呢,不太嚴格分位置。說個熟悉的,壞小子軍團的活塞隊,後衛線上的以賽亞·湯瑪斯和喬·杜馬斯,就很有美國傳統。

組織後衛負責控球、指揮、斷後、出球,得分後衛呢,除了快下、跑位,組織後衛幹不過來的活也得幹一點兒;而且倆人還得經常互換位置,也就是說,誰幹誰的活都能不出問題。

說白了,就是倆後衛的確都是後衛,只不過倆人有點內部份工而已。

喬丹,自然也不例外,作為美國傳統學院派體系培養的選手,他其實經常會頂到控球的位置上。

有這麽幾點。

公牛體系中,其實一直沒有很正統的組織後衛,早期喬丹經常控球得分一把抓,後來才逐漸把控球交給了皮朋,後三連的哈伯幹脆就是個標準的得分後衛;夢幻一隊,魔術師下場,喬丹會經常客串一下控衛;89年,喬丹正兒八經打了陣子控衛,結果拿了個連續7場大三元記錄。

這也是喬丹早年被稱為大號雙能衛的原因。

便士哈德威被稱為喬丹接班人,與此關系很大;在這個意義上,艾佛森其實最像喬丹,哈哈。

當然,後來,喬丹用他的個人能力重新定義了得分後衛這個位置,限於篇幅,就簡單說。

第一,雙後衛打法,倆後衛一般都跟喬丹對不上,因為喬丹太高了;第二,鋒線主防的話,又跟不上,喬丹太快了;第三,那就只好包夾了;第四,球隊也在紛紛發掘跟喬丹體型、速度相似的球員,說白了,就是把速度型小前鋒改成得分後衛,用來跟喬丹對位——像傑拉爾德·威金斯、早年的哈伯、斯塔克斯,大致都是這個思路。

這就讓得分後衛這個位置,慢慢地向鋒衛搖擺人發展,到了九十年代,像希爾、卡特、芬利,本來是正兒八經的小前鋒,但都掛上了喬丹接班人的名號;新世紀裏,柯比、麥迪、卡特贏得了萬千寵愛,讓鋒衛搖擺人更加發揚光大……

說回九十年代,高大的得分後衛其實很多,說幾個大家可能不太熟悉的。

米契·里奇蒙,88年NBA選秀第5位,身高一米九六,巔峰賽季每場平均能夠砍下25.9分、3.9個籃板、4.2個助攻、1.5個抄截;他與提姆·哈德威、凱瑞斯·穆林的金州「RUN TMC」組合,是老尼爾森炮轟體系的初代實驗;多說一句,喬丹對他挺認可的。

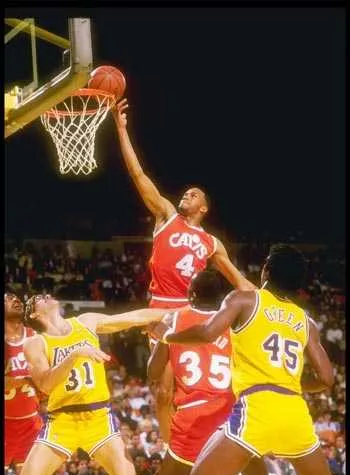

朗·哈伯,是的,就是後來公牛的那個老哈伯,年輕時在騎士也是飛天遁地打法,面對喬丹甚至拿過單場30分,只是後來受了大傷,改了打法,成了我們熟悉的樣子。

史普利威爾,狂人,很多人應該很熟悉了,紐約雙槍、灰狼三頭怪,他都是得分能力最強的那個。可惜性格不好,掐過教練脖子。

到了今天,我感覺,NBA正在逐漸往131陣容的路子上飛奔,就是一後衛、三外線(倆小個一大個或者反過來,但都是外線)、一內線,這種打法,進一步模糊了得分後衛跟小前鋒的位置。

比如保羅·喬治、愛德華茲、克雷·湯普森、唐西奇,很難說這幾位在場上都站個啥位置。

我覺得吧,籃球是個得分的遊戲,能贏就好,位置啥的,可管不了那麽多,哈哈哈。