郭光燦

是中國量子光學和量子資訊領域的開創者與奠基人。上世紀80年代,他率先在國內扛起量子研究大旗。在漫長的18年裏,他耐住寂寞,把「冷板凳」坐熱,最終使得中國在可實作超高速計算的「量子電腦」公開專利數量上位居世界第一。

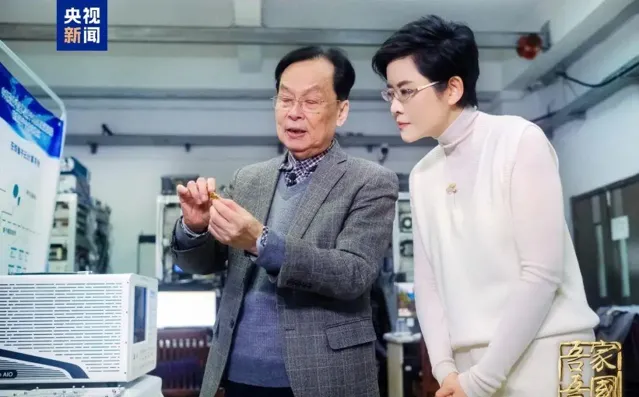

近日,【吾家吾國】專訪中國科學院院士郭光燦,感受其一心為國的先行精神。

「目標是回國以後一定要把中國量子光學搞起來」

1978年,教育部正式確定每年至少派遣3000人出國留學。1981年,郭光燦透過公開選拔作為存取學者赴加拿大學習。因為與導師專業不對口,郭光燦開始自修量子光學。他驚奇地發現,這個國內認為冷門無用的學科,國外已經研究了20年,基礎理論都已成熟。

一時無法將所有知識都了解清楚,郭光燦便利用夜深人靜的下班時間將所有資料都影印下來,一堅持就是兩年。時光飛逝,臨近畢業的郭光燦得知,第五屆世界量子光學大會將在美國羅切斯特大學召開。上千人的會議,他遇到了八個中國人,他們約定下令人心潮澎湃的承諾——

「目標就是我們回國以後一定共同把中國的量子光學搞起來,現在叫作羅切斯特大學的約定。」

設立量子光學研究生課程「把資料消化,寫成一個講義」

1983年,回國後的郭光燦致力推廣量子光學這個新興領域,卻經常遭到懷疑,甚至被當成「騙子」。

為了不辜負當年八人的約定,郭光燦制定了一個人的計劃:首先,是為國家培養後備人才、搭建學科體系;其次,更重要的是透過舉辦會議讓大家了解量子光學的重要性。但要召開學術會議不僅需要資金,當時民政部規定,非民政部批準的學會不允許召開全國性會議。

辦法總比困難多。郭光燦找到雷射專業委員會,在其年會中「寄生」召開全國量子光學討論會。1984年,在瑯琊山的「寄生會議」中,量子光學第一次走進大家的視野。

與此同時,郭光燦也為設立量子光學的研究生課程謀劃著。他說當時沒有教材,就從國外拿來好幾箱的量子資料,「二十年的資料都拿來了,我就把資料重讀再消化,最後寫成一個講義。」

「美國是封鎖不住中國的」

20世紀90年代,郭光燦率先將研究視野投向量子資訊領域

。他帶領學生開展理論研究與實驗,研究成果在國際引起強烈關註。

當時,郭光燦做得最多的事仍是四處作報告、申請資金,向別人解釋量子資訊的前景。

為了打破僵局,郭光燦將目光投向香山科學會議,並寫信邀請科學巨匠錢學森擔任主席。

雖因身體原因不便參加,但錢學森在回信中說:「我很同意您說的,中國應統一組織全國力量攻克量子資訊系統的技術問題。」

這讓郭光燦內心備受鼓舞。

01:06

1998年,第98次香山科學會議開幕,郭光燦提出的「量子通訊與量子計算」成為主題之一;2000年,郭光燦團隊的研究被法國科學家阿羅什用實驗證明,後者因此於2012年獲得諾貝爾物理學獎,這也讓郭光燦進一步認為量子資訊領域的探索是有光的。

於是,他第四次向科技部「973」計劃發起沖擊,終於在中國傑出理論物理學家周光召的支持下透過申請。郭光燦說,「973」計劃是國內量子資訊發展的一個轉折點,「代表國家重視了,會給經費。第二是隊伍壯大了,才有了今天。」

去年12月,中國科學技術大學研制的105量子位元「祖沖之三號」量子電腦發表,它超越了谷歌的72量子位元紀錄,標誌著中國在量子科技競爭中占據制高點。

83歲的郭光燦院士表示,中國量子電腦還在嬰幼兒時期,目前最重要的使命是讓年輕人成長,科研突破需代代接力:「美國是封鎖不住中國的,中國已經不是以前的中國了。」

本文來源:央視新聞微信公眾號綜合【吾家吾國】

(來源:央視新聞)