楊浦區228街坊誕生於20世紀50年代,是上海現存的唯一成片的「兩萬戶」歷史風貌住宅,它的前身為工人新村,後隨著城市更新,去年4月成為"15分鐘社群生活圈"的樣板街坊。蝶變歸來,一只228街坊青年宣講團也自發組建起來,今天【遇見更好的自己】系列就讓我們走入228街坊,去看看那裏的新生活,也聽聽跨越70年歲月的聲入人心。

約飯、遛狗、運動、帶娃,昔日的「老工人新村」長白228街坊,在引入生鮮超市、老字號門店,還有幾近絕跡的「小修小補」服務後,如今已經是周邊十萬居民的「公共會客廳」。「我幾乎天天來,我們家孩子養出來福氣好的,你看,有這樣一塊地方給他兜兜。」「以前是外婆家就住在這裏的,今天正好路過來看看,這個風景還是很有回味的,回憶童年。」「這個地方氛圍也做得很好,原來我在這裏讀書的,沒想到現在變成這個樣子了。」

「歡迎來到工人新村文化展示館!」老工人新村的蝶變史,還有了自己的專屬「代言人」。這群平均年齡不到30歲的年輕人,時常出沒於228街坊,他們能中英文轉換,為中外參訪團 講解老工人新村的前世今生。他們不是專業講解員,都是來自長白新村街道的普通青年幹部。

長白228街坊,前身是上海最後一片「兩萬戶」工人新村,隨著時代發展,「兩萬戶」變成了困難戶,到2016年,楊浦區用了三個月時間,實作了360戶居民簽約、交房、搬遷「三個百分百」。

隨後,這片區域經過了歷時七年的調研、改造,以既有格局打底,以城市更新為筆,才有了如今228街坊的模樣。青年宣講團30多名成員,沒有人是 土生土長的「長白人」,他們要如何來講好228的故事呢?

據楊浦區長白新村街道社群黨群辦主任陳麗君介紹:「年輕幹部進入街道基層工作以來,他們必須首先要了解長白,要認識長白,那麽才能更好講好228,以至於他能更好地融入社群,服務社群群眾,所以從這個角度希望把228打造成一個青年幹部的實踐基地。」

把家就地安在228街坊「創寓」人才公寓的吳婷,成為「1號解說員」。吳婷坦言:「我也是這個15分鐘社群生活圈的受益者,從50年代到現在七十多年的變化,我覺得它是濃縮了城市記憶的。」

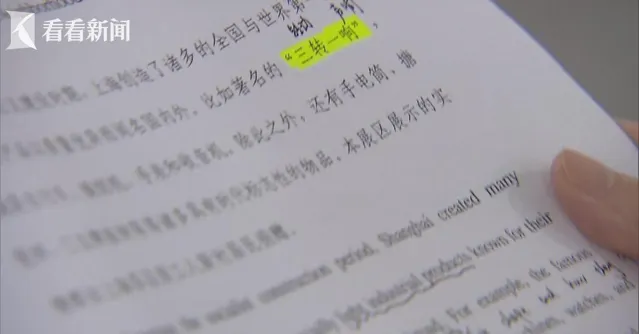

上外畢業,手握專八證書的袁婧,則攬下了英文版講解詞的轉譯工作。比如,「三轉一響」這樣的本土「老物件」,該怎麽翻?袁婧告訴記者:「我就直接轉譯成three terms one sound,因為term的話在英文當中就是代表一個圈、一個旋轉,所以說它其實是去解釋了這些自由車或者縫紉機、還有手表它們如何運轉的,也能夠讓外國朋友更加直觀準確地理解到譯文。」

負責營商條口的徐夢,則對自己的講稿,進行了個人化加工。「接待經濟條線的一些參訪團的時候,我也會著重去介紹經濟條線關於228的情況,還有很多商業的元素,綜合一起組成了現在的228。」

一次次的帶隊走訪中,這些青年社群幹部們,也迅速成長了起來,他們已經能主動出擊,為社群對接更多資源。「我們現在的青年幹部目前基本上都能獨當一面了。」陳麗君說道。

眼下,長白社群又將啟動新一輪「提質擴圈」行動,將228的經驗,外溢到更多社群的更新建設中。而這群「聲」入人心的青年,也將在新的社群治理中大展拳腳,成就越來越多的「228」,也成長為更好的自己。「楊浦越來越YOUNG年輕,我們青年人的加入,也是為228街坊的發展融入了青春力量。」

從拆改留到留改拆,上海老舊工人新村的更新讓城市裝得下幸福,也留得住鄉愁。在228街坊這個城市更新典範的背後,記錄的是工人新村從興建、衰落到煥新蝶變的中國故事,如今這個故事也正從228街坊青年宣講團隊裏口口相傳,有了不少外國粉絲,228街坊也正成為展示中國文化和傳遞民族主流價值的視窗。

看看新聞記者: 戴晶磊

編輯: 尤穎慧

視訊編輯: 朱玲敏

攝像: 孔權 唐曉蒙

責編: 李鵬