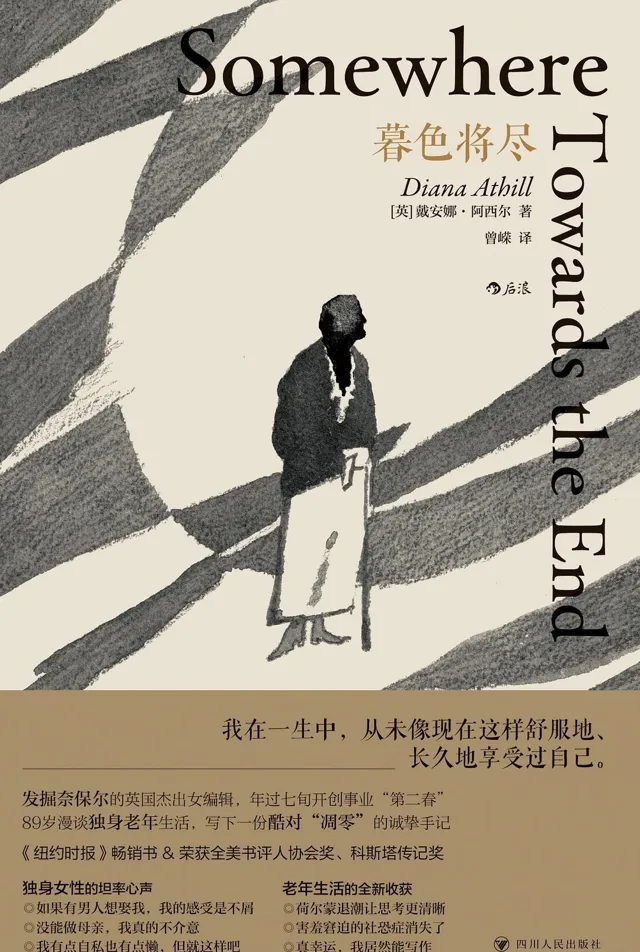

【暮色將盡】,[英] 戴安娜·阿西爾著,曾嶸譯,四川人民出版社/ 後浪,2022年7月版,240頁,49.80元

英國著名女編輯和作家戴安娜·阿西爾(Diana Athill,1917-2019)的【暮色將盡】 (Somewhere Towards the End: A Memoir,2008)原書名是「Somewhere Towards the End: A Memoir」,如果直譯就是「走向終點的某處:回憶錄」。中譯本的書名較好地傳達出原書的寫作動機和主要內容——作者在第一章說得很清楚:「我們想要盡力延長雕零過程,以至於有時候雕零甚至比成長所經歷的時間還長,因此,在這一過程中會遭遇什麽,如何能盡力過好這一雕零的時光,確實值得深思。……而我,正行走在這一雕零的路程當中……於是我問自己:‘為什麽我不來記錄?’因此,我寫了這本書。」(12-13頁)所謂行走在雕零的路程中,指的是人生的暮色將盡、漫長的死亡暗夜就要到來的分時——作者寫作本書的時候已經八十九歲,出版於2008年。由於家族遺傳長壽基因,作者平安活到一百零一歲,於2019年1月在倫敦一家臨終關懷醫院去世。作者在這本小書中從步入人生暮年的各種心理變化說起,在回憶過去與面對當下的率性論述中探討了衰老與死亡、愛情與性生活、婚姻與生育、閱讀與寫作、宗教與藝術等重大話題,個人的人生經歷、對自己的事業、愛好、成就、缺憾的審視和對世界以及他人的觀察與思考則是一條貫穿於其中的敘事主線。這本不到十萬字的小書是一本類似回憶錄式的人生沈思錄,講述如何誠實地回顧自己的人生以及如何坦然面對衰老與人生終點。書中為讀者展現了一種特立獨行、優雅灑脫的女性人生,讓讀者看到一個激情與理性並存的知識女性如何在長達半個世紀的職業生涯中保存著獨立與尊嚴。

關於性意識的覺醒、愛情經歷、對兩性關系的認識,在阿西爾的心目中是很重要的,因此在書中有很多相關論述。她坦承這「曾在我的生命裏占據絕對重要的位置」(18頁)。常人難以想象的是,她宣稱自己從四五歲就開始談戀愛,十五歲的時候就以成年人的身份墜入愛河。浪漫愛情與艷遇伴隨著她的一生,甚至在六十多歲以後仍然能夠開始一段長達七年之久的性愛經歷。阿西爾說自己在四十多歲之前發生過很多艷遇,有的很短暫,有的維持得稍長,關系總是很友善,幾乎都很令人興致勃勃,「沒有一次走到足以傷害我的程度」。在與最後一個性伴侶山姆的關系中,她認為「我們真正的、最重要的共同點是誰都不想愛上對方,或為別人平靜的心靈負責任。我們甚至不需要太頻繁的見面,心知肚明對方不會給自己帶來麻煩」。(38-39頁)

阿西爾擁抱愛情卻不希望把雙方關系捆綁在一張婚姻書上;她與性伴侶發生關系也是建立在雙方的共同需要與平等、獨立的基礎上,不認可也不考慮世俗道德輿論的看法。總而言之,阿西爾關於愛情、性意識和性伴侶關系的觀點可能是有爭議的。她顯然認為可以既享受情愛的樂趣,同時也可以逃脫婚姻的責任,她稱作是一種「快樂豁免」。在她這裏沒有什麽「忠誠內疚」,更不存在「剩女焦慮」,需要的只是建立在獨立、真誠、平等和自由的關系之上的快樂原則。

不過與法國當代著名小說家、著名女性主義理論家埃萊娜·西蘇(Hélène Cixous, 1937-)的【美杜莎的笑聲】(Le Rire de la Méduse,1975;米蘭譯,上海人民出版社,2023年5月)比較起來,阿西爾的英國風格還是顯得相當平實、內斂。埃萊娜·西蘇是法國68年風暴中的女性風雲人物,【美杜莎的笑聲】是被稱作「女性主義偉大論文神話」。她提出「女性寫作」的著名口號。從身體經驗到寫作意義,西蘇力圖喚醒所有女性讀者的共鳴。對於年近九十歲的英國女性阿西爾來說,難以再有西蘇的那種噴薄而出的法式語言激情,但是她在冷靜與幽默中的平實風格仍然能夠使人感到生命的內在激情仍然在流淌。

阿西爾曾經是一些著名作家的書稿出版編輯,所付出的努力和貢獻使她成為在英國出版界有一定影響力的編輯。但也無需刻意強調她如何「發掘了」諾貝爾文學獎得主,她與作者之間建立的是一種信賴的、自由交流的關系。與在個人情感生活中堅守獨立與自由的原則相同的是,阿西爾在處理工作關系的時候也盡力在理性和克制的基礎上維護自己的獨立與尊嚴。在本書編者撰寫的「導言」中對這一方面有比較集中的論述。在二戰後阿西爾與出版商安德烈·多伊奇(André Deutsch)共同創立了英國知名的安德烈·多伊奇出版公司,多伊奇是阿西爾在戰時為BBC新聞部工作時認識的,曾有過短暫的情人關系,後來一直以朋友和合作夥伴的關系共同經營出版社。兩人的分工也很明確,多伊奇狂熱地負責出版的商業運作,阿西爾的興趣和熱情只在於做一名好編輯。她以敏銳的文學判斷力和眼光,發掘、引進了波伏娃、阿特伍德、菲利普·羅斯、厄普代克等一系列傑出的作者,成為很有影響力的文學編輯。但是她對於工作和生活的界限有明確認識,認為「個人生活比工作更重要,我並不為這個理念而感到羞愧——這是每個人都應該做的」(第4頁)。這對於在流行文化中被過分神化的女強人敘事來說,阿西爾的清醒認識很值得思考。

阿西爾與多伊奇的分工與合作雖然延續了五十多年,但是在男性中心的職場氛圍和多伊奇的個人性格的籠罩之下,阿西爾難以為自己爭取到應有的權益。她清醒地認識到不公平的存在,同時也深知反抗的艱難:「我在很大程度上被‘取悅男性’的社會環境塑造著,許多和我同齡的女性一定會記得,我們常常以男性的目光來審視自己,我們明白,如果我們變得堅定而自信,做出在男人看來‘可笑無聊’的舉止,那將會發生什麽。」(同上)阿西爾作為二十世紀女性主義作家的聲譽名副其實。「……她同樣是那個時代極少數清醒而堅定地以踐行自我為人生首位的女性。」(【暮色將盡】導言,第6頁)這是對阿西爾的公正評價。

在回首往事的時候,阿西爾認為自己一生中有兩件最主要的憾事:一是內心深處有一個「冷酷的點」,二是「懶惰」:「這兩件憾事真實存在,但並沒有怎麽太折磨我……我活到了這樣一個階段,現在只關心如何度過當下。」(200頁)其實她的所謂懶惰是懶得像許多人那樣爭奪功名利祿,這既是一種世界觀,同時也是性格使然。這對於以成就事業為目標的人生來說或許是一種憾事,但是獲得的報酬是人生的自由和灑脫。像她這樣的有影響力的編輯仍然會被利用和剝削,但是她沒有讓這種產生於男性社會、職場競爭的不公平折磨自己的精神生活,而是堅守著對於生活的熱愛與對精神品格的執著。只有這樣,作為一名身處矛盾境遇中的知識女性才能挖掘出人生的真實價值和生活的根本合理性。

對於閱讀小說,阿西爾的興趣有一個變化過程,從中也可以看到時代的文學閱讀趣味在某一側面的變化。不少對該書的評論只是側重於關於老年心境的「暮色」敘事,反而忽視了作為著名文學編輯阿西爾的閱讀與寫作經驗。年輕時候阿西爾幾乎唯讀小說,在她五十多年的編輯生涯中最感興趣的也是小說,「沒什麽比才華橫溢的小說家的第一部作品更讓我興奮戰栗的了」(155頁)。這是作為文學編輯最真實的感受。在二十世紀五十到六十 年代間,阿西爾喜歡閱讀的是或多或少能反映她自己生活的小說,「如果小說的核心人物和我不是一類人,我就不會讀」(156頁)。對於某種曾經喜歡的小說型別的閱讀興趣也會有變化。她談到曾經流行的NW1小說——這是居住在倫敦西北NW1郵政區的居民(大都是知識分子、時髦人士、時尚新聞記者和媒體從業人員)寫的或描寫他們的生活的小說,她有好幾年沈迷其中,「享受愛情故事或其他關系裏的每一個瞬間,此類書對這類關系的觀察非常精確」但這類小說對她的刺激也會逐漸減弱,感覺變得平淡了,因為她對於它們所描寫的那種愛情關系已經太了解了。「現在大部份小說依然聚焦我周圍這些女人的愛情生活,這也就意味著我對大部份當代小說完全沒興趣。」(157頁)這是文學閱讀中比較常見的一種閱讀投射心理,只是程度有不同,但也應該說這樣的閱讀趣味還是狹窄了一些。

幸好阿西爾也沒有完全被這種個人生活的投射心理控制了自己的閱讀眼光,比如對奈保爾、菲利普·羅斯、文學巨人如托爾斯泰、艾略特、狄更斯、普魯斯特、福樓拜、特羅洛普——在這裏她把十九世紀英國作家安東尼·特羅洛普(Anthony Trollope,1815-1882)也歸入「文學巨人」行列,因為覺得他被嚴重低估了——就不會因為描寫與自己完全不同的生活而失去閱讀的興趣(158頁)。阿西爾在談到有些書使她心智遊蕩、興趣擴充套件的時候,認為最好的例子就是關於工業革命早期階段的題材,這是頗有意味和啟發性的一種閱讀視角。她談的第一本書是由漢弗萊·詹寧斯(Humphrey Jennings)在1937年開始收集素材、由他女兒瑪麗·盧等人在他死後多年整理出版的【萬魔殿:當代觀察家眼裏機器時代的來臨,1660-1886】,這本書在1985年由安德烈·多伊奇出版公司出版,阿西爾是該書的編輯。阿西爾說她在讀這本書的時候根本放不下來,「它讓我清晰地看到發現和成就的歡欣由於隨之而來越來越多的利益驅使,最終導致了悲慘的結果;看到理想主義如何傾覆而成為貪婪和骯臟」(160頁)。她指的是貪婪的利益動機最終導致工業革命的成就背離了理想主義的初衷。該書出版後【紐約時報】發表了評論,作者說許多關於工業革命及其影響的論述已成為教科書的陳詞濫調,而這本【萬魔殿】反映了一種不尋常的深刻感受,它傳達了工業主義的英雄諾言以及淪陷性,還有就是科學的人文精神趨向非人性化的危險(約翰·格羅斯,1985年12月27日,引自https://wikii.one/Pandaemonium_(Jennings_book))。在這裏我們還可以聯系到英國作家勞倫斯 ( David Herbert Lawrence )寫於1913至1917年的小說【戀愛中的婦女】(出版於1921年)和捷克作家卡萊爾·恰佩克(Karel Caper)創作的科幻戲劇【萬能機器人】(1920),都是在二十世紀早期對科技工業文明一旦失去人性關懷的基本價值原則所導致的人類文明危機的預警與批判。

另外,使阿西爾大開眼界、開心之極的還有被譽為「英國陶瓷之父」、十八世紀英國「工業革命的偉大領袖之一」的喬賽亞·韋奇伍德(Josiah Wedgwood, 1730-1795)的傳記和英國偉大的生物學家、演化論的主要奠基人察爾斯·達爾文(Charles Robert Darwin,1809-1882)的書信。她認為韋奇伍德的生命見證了人類歷史上透過科學技術朝向偉大、傑出的事物的時刻,而在達爾文的書信中(尤其是他在年輕時寫的那些)「不僅說明了他不斷增長的天才,而且說明了連最平凡的生命,那些鄉村醫生、牧師、鄉紳、商人們,也被科學的漣漪所攪動——人們到處敲打巖石、收集貝殼、解剖植物、觀察鳥類。就是這種透過科學觀察來學習的熱情……。」(162頁)話說得平淡,但是她的被攪動的心情也躍然紙上,在她講述自己如何熱愛園藝、如何熱愛狗狗、如何傾心於觀察自然的過程的時候可以看到閱讀與生活相互影響的樂趣。

阿西爾關於閱讀的體驗和看法很有一種源自英國中產階級家庭背景和劍橋大學教育熏陶的氣質,透過閱讀而體驗人生、理解人性、培育自我,在她是非常真實的生活方式。她講述自己的閱讀興趣、品味的時候都是從很樸素的個體經驗出發,不受書友圈的影響,相信只有自己真實的閱讀體驗才是最重要的。因此在她對書的評論中不會摻雜了空泛的修辭或心靈雞湯式的表白。

作為文學編輯的阿西爾更把她對小說的閱讀興趣與編輯和寫作的角色結合在一起。當談到英國當代著名女作家瑪格麗特·德拉布爾(Margaret Drabble)的時候,她說「她如此契合我熟悉的人和事,所以我一直想出版她的書,也想讀她的書」。因此當她聽說韋登菲爾德出版社把瑪格麗特·德拉布爾的書稿要去了就氣壞了(157頁)。她也經常為【文學評論】寫文章,雖然稿費不多,對日常開銷幫助不大,但是她感覺到寫評論會讓你在面對一本書的時候真正開啟心扉——這是她參照英國女作家麗貝卡·衛斯特(Dame Rebecca West,1892-1983)的一句話,說得真好。「除此之外,寫評論還促使我閱讀那些可能不會去讀的書籍。」(152頁)這也是寫書評的人常常能夠獲得的益處。

在從編輯崗位上退休之後,七十多歲的阿西爾自然而然地轉換了人生中的主要角色,成為一名主要以自己的人生經歷為素材、以回憶錄與思想隨感相結合為主要文體的作家。她在九十多歲時出版的合集【人生課堂】包括了四本不同角度的回憶錄,分別是【暮色將盡】【長書當訴】【未經刪節】和【昨日清晨】。之前她也曾經寫過小說,也為它感到驕傲,「但總的來說,這完全是一件驚人的艱巨工作,我發誓永遠也不再寫小說了。這件事只不過證明了任何一個能寫作的人,被逼急了也能擠出一本小說來……縱然如此,我也非常清楚我不是小說家」(175頁)。這話對於那些一直在碼字但從未嘗試寫過小說的人來說,恐怕說不清是鼓勵還是潑冷水。

最讓人感到安慰的是,阿西爾在「暮色將盡」之時對寫作這件事的認識和感恩之情:「我覺得自己晚年最好的部份,一直到現在都存在著,這讓我覺得稍微有那麽點不同尋常。這就是我有幸發現了自己的寫作能力。我倒沒覺得自己的寫作能力有我的朋友羅絲·哈克那麽好,她在一百歲高齡時成為了英國年紀最大的報刊專欄作家(她為【卡姆登新聞】寫作),但我覺得這種寫作能力會陪伴我一陣子,至少能到我九十歲生日吧!簡直無法想象該如何描述我對這一事件的感激之情。」(171頁)應該說,在阿西爾的一生中,與愛情、性愛相伴的是閱讀、編輯和寫作——所有這些既是命運的賜予,也是人生中的努力與能力的證明。

全書的最後一章頗有一種生存意義論的哲理思考色彩。阿西爾先是感慨於「生命的寬廣及其中蘊含的多樣性」,但隨即提出了消解性的質疑:個體生命如此渺小,當我在思考、打字、寫下我「這樣」和我「那樣」的時候,真的有什麽意義嗎?存在到底有什麽意義?她的回答看起來是經過深思熟慮的思考:「不論每個個體和‘自我’如何渺小,他、她、它都是生命用來表達自我的載體,透過這樣的表達,為世界留下某種貢獻。……我們應該記住,盡管微乎其微,但每個個體確實有真實的貢獻,不管貢獻有益還是有害,這就是我們應該不斷往正確方向努力的原因。」(213頁)

讀完這本小書之後,深感到阿西爾所講述的絕不僅僅是一個如何在人生的暮色中「讓自己好好變老」的故事,而更是關乎生命中不應辜負的獨立、自由與激情的宣言。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)