高贊從成癮性的角度,解釋了為什麽很多人喜歡喝酒。

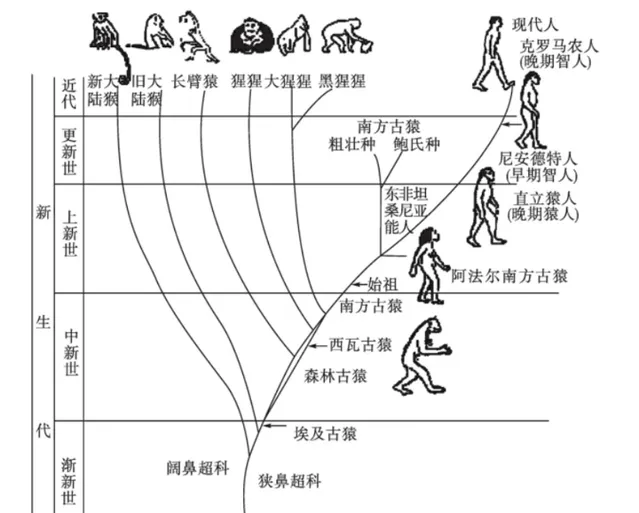

今天我們不妨換個角度,從前進演化的角度解釋,為什麽人類普遍性地愛喝酒,而其他動物身上很少具有這種現象。

為什麽人類會前進演化成最愛喝酒的動物?

我們不妨把時間回溯到1000多萬年前,來看看我們祖先與酒精之間的一場特殊前進演化之旅。

1000萬~2000萬年前,因為地殼運動,喜馬拉雅山、艾爾卑斯山,青藏高原以及東非高原形成,全球季風改變,導致了非洲氣候的驟變[1] [2]。

恰好在這個時期,東非大裂谷出現,把古猿一分為二:

一部份則退無可退,不得不從樹上下地,用下肢行走,解放雙手 。這部份,正是我們的祖先——森林古猿。

解放雙手,本質上是一個殘酷的淘汰過程。

森林退化,我們的祖先只能尋找很早掉落的水果果腹。然而果實掉落過久,裏面的糖分就會經自然發酵轉化成酒精。

為了生存,我們的祖先不得不食用這些果實。

大量森林古猿因為酒精中毒而死亡,最終活下來的人類祖先, 醇去氫酶4 發生了單個遺傳突變,從而讓他們具有了更強的酒精代謝能力[3] [4] 。

這不僅讓它們有了適應更高酒精濃度的能力,也大大拓展了食物來源,讓它們得以繁衍生息。

在長期前進演化的過程中,我們的祖先也對酒精的氣味越來越敏感,有利於透過酒香找到更多的水果。由於糖分越高,自然發酵產生的酒精濃度越高。因此在長期自然選擇的過程中,人類與水果也完成了雙贏。

就這樣,經過數百萬年的前進演化,300萬年前我們祖先前進演化成人類開始,就已經發展成了愛好喝酒,且最能喝酒的動物。

或許也正是這個原因,從9000年前人類農業文明起源時,我們的祖先就已經開始用糧食和葡萄釀酒[5] 。

雖然進入農業社會後,人類不再必要食用長期放置的含酒水果。但對酒精的偏好,已經印刻在了我們祖先的基因和文化裏。

李白在【月下獨酌·其二】中曾寫道:

天若不愛酒,酒星不在天。地若不愛酒,地應無酒泉。天地既愛酒,愛酒不愧天。已聞清比聖,復道濁如賢。賢聖既已飲,何必求神仙。三杯通大道,一鬥合自然。但得酒中趣,勿為醒者傳。從古至今,無論人類的文化還是藝術,都有著濃濃的酒味兒。

對於現代年輕人來說,這酒更是百般滋味:

一方面,各種應酬、交際,不得不飲酒。

另一方面,現代生活成本高,工作和學習都有著很大壓力,往往也有喝酒怡情、緩解壓力的需求。

雖然現代人無法像李白那樣,「 酒入豪腸,七分釀成了月光。余下的三分嘯成劍氣,繡口一吐就半個盛唐。 」然而飲酒的快樂,卻又像文化基因一樣,印刻在無數人的精神裏。

在一杯酒下肚的微醺裏,這天這地,人間的所有七情六欲,都隨著那點點酒香不斷醞釀,百般滋味,冷暖自知。

雖然現代年輕人越來越反感形式主義的酒桌文化,但絕多數人無法拒絕三五個朋友,飲酒暢懷的樂事。俞敏洪談喝酒時曾說道:不能做個性情中人,你還活著幹什麽?

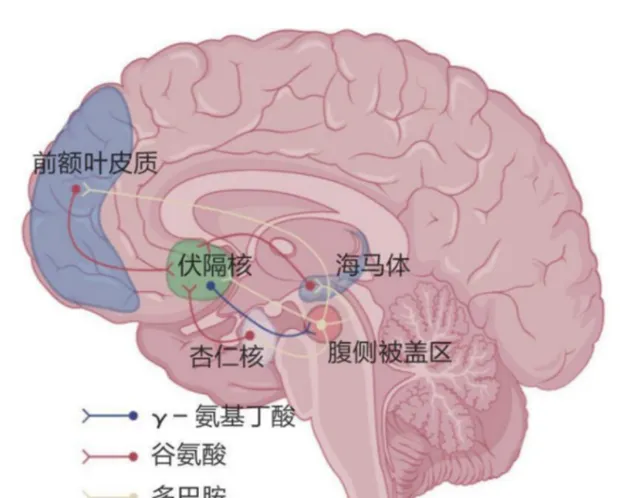

大腦中30%~50%的神經傳導物質都是γ-胺基丁酸(GABA),當人面對高壓,出現焦慮、不安、疲倦、憂慮等情緒時,γ-胺基丁酸就會與受體結合,起到舒緩情緒的鎮靜效果。

酒精是一種高神經親和性物質,進入人體後,會迅速啟用γ-胺基丁酸能通路,起到相同效果。

進入大腦後,酒精和代謝產物等能促進多巴胺分泌[9][10] ,讓人更加嗜酒。同時還會促進大腦阿片肽合成、釋放,並與阿片受體結合,引起酒精成癮[11] 。

適度飲酒,的確能帶給人興奮和愉悅,但過度飲酒,便會影響大腦正常生理功能。

為了代謝酒精,你的肝臟有多努力?

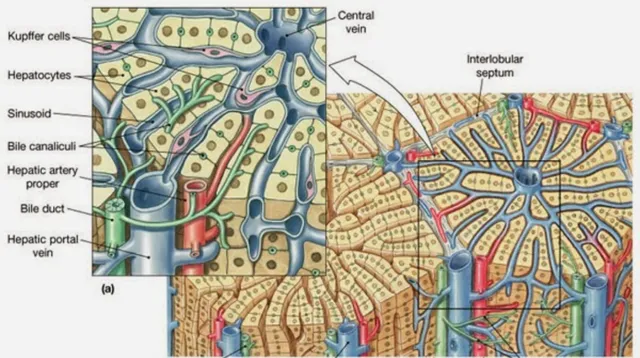

面對過量酒精的影響,人體有著優秀的保護機制——肝臟可代謝掉人體90%的酒精。

肝小葉是人體的六邊形戰士,透過多種功能守護著人體。酒精進入肝小葉後,會被快速代謝為水和二氧化碳,從而盡快地降低對人體的危害。

酒精在肝臟中的代謝速度為每小時150mg/L,一個60kg的飲酒者,相當於在一小時內能代謝10g酒精。不同人群,對酒精的耐受區間為250mg/L~800mg/L。

當攝入酒精的量超過肝臟代謝能力,那最大的苦果全都會被肝臟承受。

酒精代謝的過程,會產生大量中間產物,多數都對肝臟造成損傷,其中又以乙醛為最。

宿醉時的頭昏腦脹、胸悶、心率加快、面部潮紅等癥狀,主要都是由乙醛造成的。

乙醛不僅能形成高活性氧(ROS)[12] ,對肝組織造成損傷[13] 。遇到蛋白質還能強行結合,引起免疫系統的攻擊,引起炎癥,最終造成肝炎的發生。

然而,酒文化作為人類社交的核心媒介之一,普通人是很難完全避免飲酒行為的。再加上現代人社會工作壓力大,飲酒也是眾多人群消遣怡情,緩解壓力的一種方式。

其實,人類在減小酒精對肝臟造成損傷的科學研究上,已經做了諸多嘗試。

從1983年開始,北京中醫藥大學、武漢大學、華中科技大學、哈佛大學醫學院、帝國理工大學等20多家高等學府和科研機構,研究了科學萃取的草本活性成分,是否對肝臟具有作用[14][15]。

這些世界高等學府和科研機構,研究了蕎麥黃酮、葛根素、槲皮素等多種不同草藥關鍵成分,對人體的作用。

這些技術成果中,哈佛大學醫學院的研究最為突出。

這篇名為【苦蕎麥萃取物透過抑制氧化應激和粒線體細胞死亡通路減輕酒精引起的急性和慢性肝損傷】的論文,發表在SCI期刊【美國轉化研究雜誌】上[16] 。哈佛大學醫學院科研工作者,透過科學的對照實驗,確定了苦蕎萃取物在人體內所發揮的作用。

哈佛大學的實驗,展現了苦蕎萃取物關鍵成分,的確會在人體內發生生化作用。

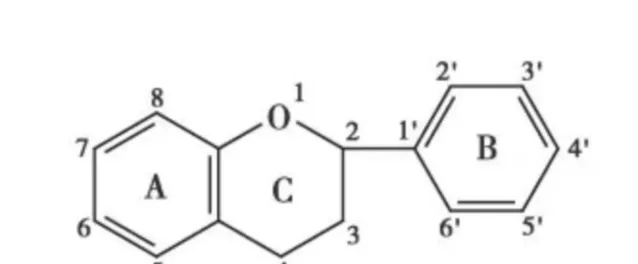

苦蕎萃取物中的主要成分是蕎麥黃酮、蘆丁、槲皮素、異槲皮素、糖苷等多種黃酮類物質。

只需要開啟谷歌學術檢索,就能發現大量相關文獻,研究是否在人體發揮作用。

可以發現,黃酮類物質是多種草本植物中的活性成分,為一類具有母核2-苯基色原酮的化合物。

這種特殊的分子結構具有很強的還原性,大量權威機構,研究了黃酮類物質對人體的作用[17] [18] [19] [20] [21]。

從分子層面來說,苦蕎萃取物在人體中發生的一系列生化反應,這是支持哈佛大學研究結果的生物學基礎。

除此之外,大阪大學也研究了,苦蕎萃取物對肝臟細胞自噬是否具有影響[22][23] ,並最終得到了相關的實驗結果。

以上的研究成果,是哈佛大學、大阪大學等20多家院校及科研機構在健康科技領域研究成果的一部份,這些課題的立項與研究,均是與國內老牌酒企勁牌集團聯合開展的,並成功申報了多項國家專利。

勁牌集團也將這些利用苦蕎、葛根等草本活性成分的健康科研成果,套用到旗下的毛鋪草本酒中,開創了「草本酒」品類,使其毛鋪草本年份酒、毛鋪蕎酒等產品具備了健康內涵。

近期,著名財經作家沈帥波應勁牌集團邀約共同赴海外研學,探討了毛鋪酒的研發價值,以及白酒未來市場的發展趨勢。

談及現今的白酒市場,沈帥波說,加入草本漿的毛鋪草本酒取得了非常廣闊的全新市場。他認識的很多商務人士,都會用毛鋪草本酒招待朋友,保證飲酒第二天幾乎沒有飲後不適感,從而不耽擱工作。

毛鋪酒正好對應了有飲酒習慣、又有健康需求的新市場。而毛鋪酒自身立足於前沿科學研發,在白酒市場上爭取到了特殊的一席之地。

最後,沈帥波分析了白酒未來之路。他認為,過去的白酒市場是改革開放大增長的40年,未來之路,一定是走向深度,走向垂直。無論是健康還是別的一些賽道,一定是有差異化的。

在健康層面上,沈帥波的觀點和我不謀而合,在財經層面對白酒未來的專業分析也令人受益匪淺。

在人類開創文明之前,從過熟果實中攝入的酒精,引領我們祖先一次次度過食物危機。而在人類建立文明之後,成了無數文人和藝術家的精神養料,增添了我們人類社會的文化魅力。

健康是現代人飲酒不能忽視的問題,但並不是所有人都能保持良好的飲酒習慣。

相信隨著科技的發展,人類一定能夠解決飲酒和健康之間的矛盾關系。

參考文獻:

[1] Maslin M. How a changing landscape and climate shaped early humans[J]. 2013.

[2] Gibbons A. One scientist's quest for the origin of our species[J]. 2002.

[3] Edenberg H J, Jerome R E, Li M. Polymorphism of the human alcohol dehydrogenase 4 (ADp) promoter affects gene expression[J]. Pharmacogenetics and Genomics, 1999, 9(1): 25-30.

[4] Carrigan M A, Uryasev O, Frye C B, et al. Hominids adapted to metabolize ethanol long before human-directed fermentation[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015, 112(2): 458-463.

[5] Liu L, Wang H, Sun H, et al. Serving red rice beer to the ancestors ca. 9000 years ago at Xiaohuangshan early Neolithic site in south China[J]. The Holocene, 2023: 09596836231169995.

[6] Lobo IA, Harris RA. GABA(A) receptors and alcohol. Pharmacol Biochem Behav. 2008 Jul;90(1):90-4.

[7] Narahashi T, Kuriyama K, Illes P, et al. Neuroreceptors and ion channels as targets of alcohol[J]. Alcoholism: clinical and experimental research, 2001, 25: 182S-188S.

[8] Olsen R W, Li G D, Wallner M, et al. Structural models of ligand‐gated ion channels: Sites of action for anesthetics and ethanol[J]. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 2014, 38(3): 595-603.

[9] Charlet K, Beck A, Heinz A. The dopamine system in mediating alcohol effects in humans[J]. Behavioral neurobiology of alcohol addiction, 2011: 461-488.

[10] Hendler R A, Ramchandani V A, Gilman J, et al. Stimulant and sedative effects of alcohol[J]. Behavioral neurobiology of alcohol addiction, 2011: 489-509.

[11] Méndez M, Morales-Mulia M. Role of mu and delta opioid receptors in alcohol drinking behaviour[J]. Current drug abuse reviews, 2008, 1(2): 239-252.

[12] Willis M S, Klassen L W, Tuma D J, et al. Malondialdehyde–acetaldehyde-haptenated protein induces cell death by induction of necrosis and apoptosis in immune cells[J]. International immunopharmacology, 2002, 2(4): 519-535.

[13] Zakhari S. Overview: how is alcohol metabolized by the body? Alcohol Res Health. 2006;29(4):245-54. PMID: 17718403; PMCID: PMC6527027.

[14] 邱雲. 勁牌"減少肝損傷白酒"填補國內空白[J]. 中國酒, 2011(1):1.

[15] 樂細選楊強陳敬炳童國強管瑩施鵬李先芝祝成. 減小肝損傷白酒的研制及其品質控制[J]. 釀酒科技, 2016, 000(004):62-64.

[16] Yang Q, Luo C, Zhang X, Liu Y, Wang Z, Cacciamani P, Shi J, Cui Y, Wang C, Sinha B, Peng B, Tong G, Das G, Shah E, Gao Y, Li W, Tu Y, Qian D, Shah K, Akbar M, Zhou S, Song BJ, Wang X. Tartary buckwheat extract alleviates alcohol-induced acute and chronic liver injuries through the inhibition of oxidative stress and mitochondrial cell death pathway. Am J Transl Res. 2020 Jan 15;12(1):70-89. PMID: 32051738; PMCID: PMC7013218.

[17] Cotelle N, Bernier J L, Catteau J P, et al. Antioxidant properties of hydroxy-flavones[J]. Free radical biology and Medicine, 1996, 20(1): 35-43.

[18] Wenzel U, Kuntz S, Brendel M D, et al. Dietary flavone is a potent apoptosis inducer in human colon carcinoma cells[J]. Cancer research, 2000, 60(14): 3823-3831.

[19] Yarmolinsky L, Huleihel M, Zaccai M, et al. Potent antiviral flavone glycosides from Ficus benjamina leaves[J]. Fitoterapia, 2012, 83(2): 362-367.

[20] Sato M, Fujiwara S, Tsuchiya H, et al. Flavones with antibacterial activity against cariogenic bacteria[J]. Journal of ethnopharmacology, 1996, 54(2-3): 171-176.

[21] Oomah B D, Mazza G. Flavonoids and antioxidative activities in buckwheat[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1996, 44(7): 1746-1750.

[22] Ikari S, Yang Q, Lu S L, et al. Quercetin in Tartary Buckwheat Induces Autophagy against Protein Aggregations[J]. Antioxidants, 2021, 10(8): 1217.

[23] Rautou P E, Mansouri A, Lebrec D, et al. Autophagy in liver diseases[J]. Journal of hepatology, 2010, 53(6): 1123-1134.