黨的二十屆三中全會對新時代新征程深化生態文明體制改革作出重大部署。面向未來,繼續推進生態文明建設、推進全面綠色轉型,將帶來哪些新機遇、新空間?在習近平生態文明思想引領下,各地又如何應對全面綠色轉型的挑戰、搶抓高品質發展新機遇?

新華社9月27日推出「中國經濟圓桌會」大型全媒體訪談節目,邀請水利部黃河水利委員會副主任李群、國家能源局新能源和可再生能源司副司長潘慧敏、生態環境部環境與經濟政策研究中心副主任田春秀同台共話,並結合新華社記者近日參加「高品質發展調研行」主題采訪活動見聞,圍繞加強生態文明建設、推進綠色低碳發展進行深入探討。

這是「中國經濟圓桌會」大型全媒體訪談節目錄制現場。新華社記者 李賀 攝

取得新成效,中國生態文明建設為世界作出新貢獻

金秋時節,彩雲之南。昆明滇池國家旅遊度假區的草海湖濱生態濕地,湖水清澈、蘆葦搖曳、魚兒暢遊,許多遊客在步道上悠閑散步。

「這裏的變化太大了!」正在打撈雜草的滇池「巾幗打撈隊」隊長李雲麗說,十多年前,滇池一度汙染嚴重,「水是綠油油的,像覆蓋了一層油漆,有些區域還發出臭味。」

近年來,昆明市采取控源截汙、科學補水等措施,持續修復湖濱生態,「高原明珠」重煥光彩。

記者近期隨「高品質發展調研行」采訪團調研時感受到,很多像滇池這樣的故事,正在大江南北發生著,如畫的生態美景鋪展在祖國大地。

這是2022年4月12日拍攝的雲南昆明滇池綠道草海段景色(無人機照片)。新華社記者 陳欣波 攝

地表水水質優良斷面比例達89.4%,長江幹流連續4年、黃河幹流連續2年全線水質保持Ⅱ類;陸域生態保護紅線面積占陸域國土面積比例超過30%,森林覆蓋率達到24.02%,成為全球森林資源增長最多最快和人工造林面積最大的國家……

田春秀在參加「中國經濟圓桌會」訪談時,援引一組組數據說,新時代以來,在習近平生態文明思想指引下,中國堅定不移走生態優先、綠色發展之路,創造了舉世矚目的生態奇跡和綠色發展奇跡,美麗中國建設邁出重大步伐。

滇池「巾幗打撈隊」隊長李雲麗在雲南昆明滇池草海打撈枯枝等(2023年3月20日攝)。新華社記者 陳欣波 攝

水是生存之本、生產之要、生態之基。在陜西富平,石川河一度成了「只見石、不見川」的荒溝灘,當地透過科學治水、系統治理,使石川河成為惠及沿岸逾20萬民眾的生態福地。

「富平治水取得的歷史性變化和整體性成效,最根本原因在於有習近平總書記‘節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力’治水思路的科學指引。」李群介紹,全面建立河湖長制以來,全國累計清理整治「亂占、亂采、亂堆、亂建」等河湖管理保護突出問題24萬多個,打造了3000多條(個)幸福河湖。

陜西省富平縣溫泉河濕地公園景色(2024年6月21日攝,無人機照片)。新華社記者 鄒競一 攝

「目前中國七大流域均已建立省級河湖長聯席會議機制,由全國31個省份的黨政主要負責同誌擔任總河長,統籌各方資源,聚焦河湖系統治理、管護能力提升、流域區域發展,推動幸福河湖建設取得明顯成效。」李群說。

潘慧敏在訪談中說,作為人口規模巨大的開發中國家,中國以實作碳達峰碳中和目標為牽引,加快推動經濟社會綠色轉型,新能源產業實作了跨越式發展,為全球應對氣候變遷和綠色轉型作出巨大貢獻。

作為全球最大的清潔能源市場和裝備制造國,中國積極融入全球清潔能源產業鏈。根據估算,2023年中國可再生能源發電量相當於直接減少碳排放約24.5億噸,出口的風電光伏產品為其他國家減少碳排放約8億噸,合計減排32.5億噸,為全球應對氣候變遷發揮了積極作用。

搶抓新機遇,以綠色轉型開拓高品質發展新空間

仿佛「天然氧吧」的制藥基地、碳排放與碳吸收自我平衡的綜合保稅區、讓荒山披綠的林下經濟……記者在調研時感受到,各地正在發力探索綠色低碳轉型之路,擦亮高品質發展的底色。

習近平總書記指出,綠色發展是高品質發展的底色,新質生產力本身就是綠色生產力。

黨的二十屆三中全會明確要求「聚焦建設美麗中國,加快經濟社會發展全面綠色轉型」,對健全綠色低碳發展機制作出部署。中共中央、國務院印發【關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見】,從中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署。

「全會提出健全綠色低碳發展機制,是基於加快發展方式綠色轉型、建設人與自然和諧共生的中國式現代化作出的重大部署,也是推動實作碳達峰碳中和目標的戰略路徑和重要任務。」田春秀說,加快綠色低碳發展,在綠色轉型中推動發展實作質的有效提升和量的合理增長,將為地方和企業帶來巨大的發展新機遇、新空間。

2024年6月6日,觀眾在2024上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會參觀。新華社記者 方喆 攝

推動綠色低碳轉型,將「註入發展新動能」「帶動投資新供給」「形成國際競爭力」……田春秀分析說,中國巨大的傳統產業綠色升級改造需求和綠色消費需求正在催生世界上規模最大的綠色市場。

她介紹,多個研究認為,中國實作「雙碳」目標需要的投資規模在100萬億元以上。未來,培育綠色生產力必將帶動綠色低碳投資的新需求,各地透過創新綠色投融資手段,不僅能夠滿足市場的綠色投融資需求,增加綠色金融市場供給,促進產業綠色發展,還能夠幫助企業有效降低融資成本,增加綠色低碳計畫的吸重力,從而帶動更多投資供給。

一度電,蘊藏著綠色轉型大空間。

記者在江西了解到一家制藥企業的綠色實踐:2023年華潤江中萬元產值綜合能耗和碳排放強度相對2020年分別下降31%和49%,清潔能源電量使用占比規模為7.9%,相對2020年提升108%。

2024年6月28日在江西南昌拍攝的「江中藥谷」液體制劑車間廠房,房頂上裝有光伏板。新華社記者 杜瀟逸 攝

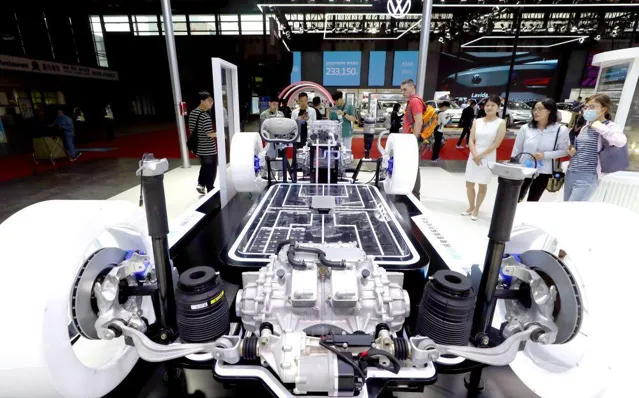

潘慧敏認為,風電光伏已成為中國新增電力裝機主體和能源保供的一支重要力量,助力中國成為全球能源轉型的中堅力量,有助於企業實作綠色低碳發展。

「受產品出口或綠色產業鏈供應鏈相關要求的影響,企業對綠色低碳消費,特別是綠色電力消費的需求迎來了爆發式增長,目前全國越來越多的企業積極釋出永續發展報告或ESG(環境、社會和公司治理)報告,加快推動全產業鏈透過使用清潔能源來降碳。」潘慧敏說,目前中國綠證已實作核發全覆蓋,充足的綠證綠電供給以及不斷完善的制度設計,有力支撐企業打造綠色產業鏈。

一滴水,融合出節水產業大市場。

今年7月,國家發展改革委、水利部等部門關於加快發展節水產業的指導意見對外釋出,提出到2027年節水產業規模達到萬億元。

「國家進一步深化節水型社會建設,加大農業節水增效、工業節水減排、城鎮節水降損等領域基礎設施建設投入力度,完善取用水監測計量體系,加強再生水利用設施建設,推廣成熟適用節水技術,將會有效擴大節水市場空間和規模,為行業和企業帶來更多市場機遇。」李群說。

共繪新藍圖,以產業「含綠量」提升發展「含金量」

走在位於福建省龍巖世界地質公園內的紫金山金銅礦區,猶如走進一座森林公園。數百米深的礦坑底部仍在生產,而礦區一點兒見不到「臟亂差」的痕跡,坑口附近的邊坡已是草叢蔥郁。礦區內,由地質礦產博物館、露天采礦工業園、植物園等組成的旅遊線,已成為熱門的礦山公園研學旅遊點。

一座礦山的變化,也是各地探索綠色發展的縮影。

如何在綠色轉型中搶抓先機?記者在調研中發現,一些地方和企業在轉型中也面臨問題與困惑。

「要搶抓新能源發展機遇」「發展綠色低碳產業」「樹立綠色品牌」……面對來自基層的問題,與會嘉賓紛紛答疑解惑。

2024年9月24日拍攝的河北省唐山市豐南區黑沿子鎮一處「漁光互補」發電場和風電場遙相呼應的場景(無人機照片)。新華社記者 楊世堯 攝

綠色轉型,能源先行。黨的二十屆三中全會提出,建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉型新機制。今年以來,黨中央、國務院已出台了一系列節能降碳的政策檔,對今後一個時期的綠色低碳發展和「雙碳」工作作出整體部署。

潘慧敏建議,因地制宜科學謀劃新能源開發,結合本地資源和電網消納條件,統籌新能源開釋出局,大力推動風電光伏等新能源開發,比如「三北」地區,可以依托大型風電光伏基地集中式開發,東南沿海地區可以向海發展,開發海上風電資源。

同時,要提升綠色電力消費規模,加快建設一批綠色產業、綠色園區、綠色工廠、綠色數據中心等,積極參與綠證綠電交易,加快提升綠色電力消費占比和規模,進一步增強產品的市場競爭力。

潘慧敏說,要以新技術新模式推動形成新質生產力,以企業為主體,推動能源科技創新體系整體效能提升。

綠色轉型,要倡導節約集約的發展理念。李群表示,節水是加快經濟社會發展綠色低碳轉型的重要路徑。十年來,中國在國內生產毛額增長近一倍的情況下,用水總量實作零增長,用水效率和效益顯著提高。

2024年6月24日,在陜西省太白縣咀頭鎮一處蔬菜育苗大棚裏,自動噴灌裝置在給蔬菜苗澆水。新華社記者 蔡湘鑫 攝

水資源是重要的生態產品。2023年11月,四川和寧夏達成全國首單跨省區域水權交易。四川阿壩州以1800萬元的價格將2024至2026年共計1500萬立方米的黃河用水權,轉讓給寧夏寧東能源化工基地管委會。

李群說,黨的二十屆三中全會要求健全生態產品價值實作機制。我們將積極探索和規範推進水權交易,加快培育統一的用水權交易市場,進一步完善用水權制度體系,更好發揮用水權改革在促進水資源最佳化配置和集約節約安全利用方面的作用。此外,企業要充分發揮科技創新主體作用,大力加強節水、用水等技術攻關和轉型升級,增強市場競爭力、實作永續發展。

綠色轉型,要依靠改革的力量。田春秀說,中國發展不平衡不充分問題仍然比較突出,科技創新能力還不強,資源環境約束趨緊,傳統生產力和增長模式的局限性日益凸顯。在這一背景下,中國推進綠色低碳發展仍然面臨不少挑戰。

田春秀表示,我們要在習近平生態文明思想指引下,進一步深化生態文明體制改革,以更大的改革決心和更實的改革舉措,堅決破除影響高水平保護、制約高品質發展的體制機制障礙,正確處理好高品質發展和高水平保護的關系、政府和市場的關系、「雙碳」承諾和自主行動的關系,加快推動發展方式綠色低碳轉型,構建綠色低碳迴圈發展經濟體系,以高水平保護培育綠色生產力、支撐高品質發展。

文字記者:高敬、胡璐、黃韜銘、戴小河、鄒多為、王悅陽

海報設計:劉思錄

統籌:雷敏、金地、李夢嬌、曹江濤、邱世傑