景德鎮輝煌過。宋真宗把年號給它做地名,它以制瓷技藝影響世界,16世紀的英國博物館地圖上,中國城市只標有3個:北京、長安、景德鎮。

景德鎮失意過。它在工業化大生產浪潮中步入低谷,瓷器市場主導地位也被其他城市趕超。

2023年,跟隨年輕人重新看見景德鎮,這座著名學者李約瑟口中「世界上最早的工業城市」,跋涉在轉型之路上,重新定位著自己的角色。

以連本地人都始料未及的方式,2023年,人們重新認識了「景德鎮」。

在社交媒體上,年輕人春筍般冒出,給這座地處江西的古老小城貼上了各種新標簽。如果把這一年,幾大社交平台上有關景德鎮的熱詞串一串,你會發現,每一串都跟人們印象裏的那個千年「瓷都」不太一樣。例如:

「上鎮趕集」「想去景德鎮玩泥巴」。

「陶瓷手串十元三串」「沒有人能空手走出景德鎮」。

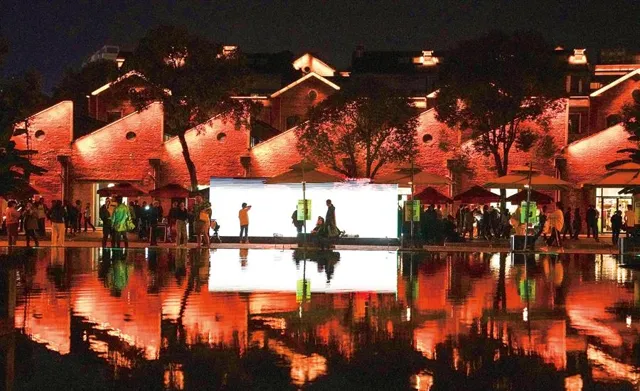

10月17日,人們在陶溪川春秋大集上遊覽購物。 新華社記者周密攝

——這是年輕人的口吻。也只有年輕人逛博物館時,會從一尊靜坐多年的「沈思羅漢」臉上發現微妙的幽默,做成表情包風靡網路,又在市集上齊刷刷亮出小臂,露出一串串繞得像袖套的串珠。

從數據上看:暑期,景德鎮在小紅書文旅行業8月人文景點熱搜榜中躍居第二,夾在「迪士尼」和「環球影城」中間,仿佛是個陶瓷主題遊樂園;中秋國慶,「景德鎮真的火了」榮登抖音熱搜榜第四;年末,美團、大眾點評數據顯示,以景德鎮為關鍵詞的筆記量同比增長3倍,景德鎮旅遊消費預訂量比2019年增長181%。

許多人到此一遊後,才得知景德鎮其實是個市。上世紀50年代,景德鎮由鎮升級,準備改稱「景德市」,周恩來總理指出「景德鎮」是舉世聞名的品牌,應當珍惜,遂更名「景德鎮市」。於是,今天的景德鎮依然以「鎮」自居,街頭的宣傳語都有股低調的豪邁,說這裏有「美景,厚德,鎮生活」「一瓷載古今,一鎮知中國」。

變化:「人最多的一年」

年底算景德鎮的旅遊淡季。一個工作日,景德鎮中國陶瓷博物館6樓展區,近20名遊客排成一列,逐個移至能近距離拍攝網紅「無語佛」的位置。一對外國情侶邊拍照,邊興奮地感嘆:「Look at his face(看他的表情)!」

禦窯廠國家考古遺址公園,晚上8點多,在能透過瓷器縫隙拍攝景德鎮標誌建築龍珠閣的打卡位前,同樣排著長隊。

陶溪川文創街區的周末市集上,舉著自拍桿的主播們夾在遊客中間,遊走於不同攤位。冷風裏,年輕攤主捂緊厚外套,跟客人介紹著自己的作品。

「這是人最多的一年。」不止一個景德鎮人這樣告訴我——出租車司機、餐館老板、博物館門口的保安,以及土生土長的景德鎮青年江智徽。

2020年春天,江智徽和妻子小蕾在雕塑瓷廠園區、景德鎮最早的創意市集「樂天創意市集」入口處,開了家陶瓷買手店「一方庭」,主推景德鎮年輕手藝人的作品,很快受到年輕遊客的歡迎,成為頗有名氣的網紅店。

一頭連著手藝人,一頭連著遊客,店鋪像個視窗,有心的主人從中獲取獨家視角。

「今年基本每三個月,就會出現一些新業態。」江智徽說。年初,他發現景德鎮來了許多玩泥巴的年輕人,陶藝培訓班一度非常難報名。幾個月後,陶藝體驗店爆發式增長,遍布城區的犄角旮旯。接著,賣「十元三串」陶瓷手串的攤子多了起來。這種過去完全不主流的產品,在網上幾乎成了景德鎮的標誌,轉而影響了真實的景德鎮。

在江智徽看來,景德鎮對遊客們的吸重力在於提供了獨特的場景。「現在許多城市的面貌同質化嚴重,而景德鎮有不同的景象、產業和人。」

那些巨大的窯爐煙囪,插在陶瓷瓶中的路燈,博物館裏的陶瓷器物,主打創意設計、售賣「獨一無二」的年輕手藝人,一輩子只做一件事的工匠,甚至街邊招牌上寫著「窯爐」「陶泥」「吹釉機」的店鋪,都激發了人們的好奇心與分享欲,經過互聯網的放大,尤其打動了追求個人化體驗的年輕人。

江智徽是「85後」,大學在南京學國畫,鐘愛歷史與古物。2007年大學畢業回到家鄉,進了家陶瓷公司。彼時的景德鎮,工作機會有限,年輕人大都想往大城市跑。「回頭看,誰也想不到景德鎮能變成現在的樣子。」

開買手店的前一年,江智徽從公司辭職。這年夏天,景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區獲批,這是全國唯一的文化類試驗區。讀著試驗區的規劃藍圖,江智徽預感「景德鎮將來的變化是歷史級別的」。開店後第二年,江智徽感嘆,景德鎮像被按下了快進鍵。

城市面貌不斷更新,一批新地標崛地而起。在過往時代巨變中步伐遲滯的小城,這回撥快了自己的時鐘。

「很多城市已經固化,今年這樣,明年還這樣。但在景德鎮,一切都還在高速變化中。」江智徽說。城市的加速度在他本人身上也有體現——從開設第一家店鋪至今,不到4年,他和小蕾又陸續開了4家實體店,組建了10人左右的團隊,最近正在收拾一塊500平方米的場地,準備跟人合作新計畫。

快是一種力量,讓城市顯得生機十足,但慢也是一種力量。

「太快了,人會來不及思考。過去一些地方做改造,哢哢一頓拆。景德鎮發展慢,卻因此保留下很多東西,例如不同時期的城市景觀。現在的陶溪川,改造前是當年十大瓷廠之一的宇宙瓷廠,老廠房荒廢多年,一直沒拆。這幾年建設的陶陽裏歷史文化街區也保留了街區結構,做得沒那麽急。有時候,慢就是快。」江智徽說話不緊不慢。雖然營運著數家店,但日常並不匆忙。出現在店裏時,他最重要的工作之一是與訪客聊天,獲取資訊,輸出觀點,觀察並被觀察。

11月,一周之內,有兩個學人類學的年輕人找他了解景德鎮的情況。一位研究者告訴江智徽,自己之前在某地做田野調查,當地人講,那邊20年只去過三個做調研的學者。「而我一個星期就遇到兩個,密度太高了。」江智徽說,「其實從去年就有學者找過來,做社會學的、人類學的、傳播學的、文化遺產保護的……」

他決定發起一次線下討論會,邀請正在景德鎮做田野調查的研究者聚一聚,談談各自的研究與發現。這不像一個店主的工作內容,但江智徽會做。他一直關心故鄉的變遷,自稱是景德鎮的「野生觀察者」。

邀請在網上貼出沒幾天,就來了三四十人,包括部份感興趣的旁聽者。大家邊感嘆怎麽有這麽多研究者在同一時間點齊聚景德鎮,邊聊了3個多鐘頭,並且計劃未來每月都做一次田野調查討論會。「短時間內能召集到這麽多相關專業的研究者,也許本身就說明了景德鎮目前的受關註程度。」江智徽說。

「景德鎮的變化在今年達到了十年來的頂峰。」他有種緊迫感,覺得不時刻留意,就可能錯過某個景德鎮歷史上變化最劇烈的時刻。

古城正在高速變化中調整自己的節奏。「很神奇,我清晰地意識到自己正參與一個歷史行程。而且我覺得,景德鎮的變化才剛剛開始。」

吸引:「內心亮起的瞬間」

景德鎮田野調查討論會上,在美國讀人類學博士的陳今提到了一場煙花。

那是今年春節期間,一個上海青年來景德鎮旅遊時,在除夕之夜看到的煙花。夜空被照亮的同時,他覺得內心也被一同照亮,感到久違的自由。他告訴陳今,自己就是因為這件小事,搬家到景德鎮做「景漂」的。

「景漂」,指工作、生活在景德鎮的外地人。據統計,景德鎮目前約有6萬「景漂」,景德鎮人口在過去十年呈凈流入趨勢。

「我聽了很多‘景漂’故事,關於一個年輕人遇到一個內心亮起的瞬間,放棄了過去的生活,住到景德鎮。」陳今說。

今年回國前,陳今對景德鎮的印象還是:有一定年紀的有錢老板去包貨買陶瓷的地方。

回國後,她從一群大學本科生口中聽說這裏已經成了理想主義者進行自我療愈,一去再去、一去不返的「文青聖地」和「新大理」。

9月,陳今在景德鎮租了房,開始調研。她試圖切身體會景德鎮這塊磁鐵吸引「景漂」的到底是什麽。

頭一樣吸引陳今,也吸引眾多年輕「景漂」的,是小城的生活成本和交通距離。房租便宜,出門不累,大部份地方都能在半小時內到達。

陳今報了陶藝班,學習拉坯和手捏,一天下來腰酸背痛,發現嘴裏喊著「躺平」的同學們個個又「卷」又快樂。「課從早上9點半上到下午4點半,放學時,我準備拎包走了,發現沒有一個人離開教室,連老師都不走。據說暑假班時,一些學員會‘卷’到淩晨兩三點。」

這看起來是普遍現象。有天下午一點多,幾個出來吃午飯的陶藝班學員告訴我,她們每晚10點半離開教室算是走得早的,有人會做到一兩點,甚至通宵。

離開績效考核後的「大廠失意者」在這裏學會了主動加班,「放棄在大廠996,跑到景德鎮007」。一些人在揉捏陶土中,獲得了精神按摩——所有好看的瓷器最初都是一團泥巴,自己的雙手創造出一個個實物,即使醜陋粗糙,至少獨一無二。

當景德鎮被拿來跟大理相提並論時,有人如此區分二者:大理提供「自然療愈」,景德鎮提供「創造療愈」;大理療「情傷」,景德鎮療「工傷」。

「景漂」中,不少人來自經濟發展更好、工作機會更多的城市。工作與人生的關系是他們在意的命題。

——我的工作有意義嗎?我的工作讓世界變得更好了嗎?我的工作讓我自己變得更好了嗎?

有人跟我講述對過往工作價值的迷惑,感受到的高壓、倦怠和令人厭煩的鉤心鬥角。一個在手作店打工的女孩之前在深圳工作,說當時活得很壓抑。為了辭職,她每天努力存錢,房子跟人合租,吃飯自己做,有時間就整理一些電子資料,放網上售賣。

「這類‘景漂’跟‘北漂’有本質上的不同。‘北漂’是你為了更好的生活,去發展空間更大的地方打拼;‘景漂’是你主動放棄一些機會,去壓迫感和競爭更小的環境。」江智徽說。

他總結這一群體的特點為:普遍比較敏感,普遍比較理想主義,在乎情緒價值。不適應商業社會的殘酷競爭,想更真實地掌控生活、支配時間,看重意義感。沒有特別強烈的向上欲望,或者說比較容易滿足。

「社會發展到一定階段,人們就開始往心裏走了。大家現在能夠理解有人會因為心裏不舒服放棄工作,10年前的中國還不太是這樣,沒有這麽多共鳴。」陳今的男友也是名人類學研究者,他好奇的是,來景德鎮的這群年輕人在向內走的路上能找到什麽。

在景德鎮「漂」了兩個月,陳今發現這裏最吸引她的東西是「自在」。

「特別自在!社交壓力比在任何地方都輕,大家都很溫和,不用去想自己要扮演什麽角色。」過去做田野調查,她往往得向訪談物件展現自己的價值,在景德鎮,「不管和什麽人打交道,都不太有這種需要」。

融入景德鎮似乎很容易,同這座城市包容開放的基因有關。「匠從八方來,器成天下走。」景德鎮自古就是個移民城市,吸收外來工匠,也吸收外來技藝,相容並蓄下成就了天下「瓷都」。

這份已沈澱為城市氣質的包容,給外來者提供了港灣。江智徽聽很多「景漂」表達過一個意思:在景德鎮,他們能獲得一族群體安全感。比如,在老家被視為異類的人,在這裏能找到同類。「生活中的少數派集合在景德鎮,或者可以說,景德鎮是一個少數派的城市。」

但這只是真實生活的側面之一。江智徽擔心,網路上種種片面、誇大的資訊會令人們將景德鎮幻想成烏托邦。他見過很多「景漂」個體的奮鬥與掙紮:「想真正立足,還得有點本事。人還是要正視自己的困境,手藝解決不了所有問題。」

陳今仍在尋找更準確的詞語描述景德鎮召喚「景漂」的東西。「不是‘躺平’,這個詞描述他們太被動了。」

她暫時想到的是「誘惑」。來景德鎮時,很多人並不知道自己能在這個地方得到什麽,但景德鎮就是對他們有種誘惑力。「雖然有很多聲音說他們不切實際,活在幻想裏,我反而覺得切不切實際不重要。他們確實在景德鎮看到一種誘惑性的東西,它是一種感覺,對於這些人,可能生命中一定要有這種感覺,才是真正活著。」

這感覺也許只來自一場煙花、一飆風——有「景漂」告訴陳今,「你必須擁有一輛電動車,在秋天的夜晚騎車帶瓷器去窯房,享受一路的風吹,不這樣不算在景德鎮生活過」。

追夢:「人手一張營業執照」

要找長期駐紮於景德鎮、靠陶瓷手作為業的「景漂」,最好離開市區,去手藝人聚居的村落。

據說,在景德鎮陶瓷大學(下稱「陶大」)湘湖校區對面的湘湖村,幾乎每個年輕人都擁有一輛電動車和一張營業執照。

跟許多大學附近的村子一樣,湘湖村矗立著一棟棟用於出租的小樓。不同的是,這裏還有多種陶藝材料店、模具店、公共窯……墻壁和電線桿作為全村人的布告欄,貼滿「招畫工」「招坯工」「招捏塑工」等廣告。

很多陶大學生沒畢業就在村裏租下工作室創業,畢業後繼續留在這裏。有人說,湘湖村是景德鎮陶瓷創業者的「新手村」,無數年輕人在這裏積累經驗,踏上征程。

12月初,湘湖村的電線桿和墻壁告訴我,村裏新開了一家叫「湘窯」的公共窯,有一個遺失愛寵的人在找如麗,兩個人在找狗,四個人在找貓。「不值錢也不好吃,很笨,親人」,一則尋貓啟事裏,主人這樣描述自己的貓。

「這邊養寵物的人很多,大家都需要點情感寄托吧。」呂鑫垚說。這是她在湘窯兼職看窯的第二天。

在湘湖,大量陶瓷手藝人的作品在公共窯燒制,一個小件只用花幾塊錢。湘窯開業沒兩天,幾個微信群已湧入近300人,可以想見村裏究竟住著多少手藝人。

今年3月,呂鑫垚帶著貓獨自從家鄉哈爾濱回到景德鎮。5年前,她從陶大油畫系畢業,去海南做過色彩工程師,在老家教過繪畫,但一直沒換掉景德鎮的手機號。「畢業時,我就想著有一天會回來。」

按照景德鎮市陶瓷人才服務中心副主任陳優的介紹,呂鑫垚既是「景漂」,又是「景歸」。

「景歸」,指在景德鎮生活過,離開後又回景德鎮發展的人。「很多都是學陶瓷相關專業的大學生,畢業去大城市工作幾年,慢慢又都回到這邊。因為景德鎮陶瓷行業吸納能力強,創業門檻低、成功率高,就業和生活的氛圍都很好。」陳優說。

邊聊天,邊在素坯杯子上畫釉下彩,呂鑫垚現在每周要去陶溪川的周末市集擺兩天攤。出一次攤,她一般能賣出1000塊錢的東西,但也有只賣四五百塊的時候。跟曾經月薪過萬的生活相比,她更喜歡現在的日子,覺得除了「夏天太熱」,景德鎮的生活沒什麽可抱怨。

這一天,從午後到午夜,除了偶爾起身休息和回答他人咨詢,呂鑫垚都在一筆一筆地勾線和上色。

手藝是寂寞的,也常伴隨失敗。她用輕快的語調,說幾乎每次燒制都有意外。應對的法子千載不變:多做幾個和從頭再來。

「很多人開始覺得做陶瓷好玩,慢慢就沒熱情了,我們是熱情早消耗完了,但依然很喜歡。」在陶大讀了7年陶繪,劉丹已經決定,碩士畢業後繼續在這邊創業。她和兩個朋友在村裏合租了一間寬敞的工作室,最大的生活苦惱是「冬天太冷」。

打工是不可能的。這幾年,劉丹見過身邊大把創業且做得不錯的夥伴,自己想做的事也越來越明確。「先做能批次化的產品。在這邊,產品和作品分得很開。你要賺錢,就做產品;追求藝術,就做作品。但做作品需要錢,所以還是要靠做產品來養作品。」

在劉丹看來,景德鎮有做陶瓷最好的氛圍和條件。有朋友之前在廣州做陶瓷,來景德鎮後,做出的東西大不相同,更加自由舒展。「因為在這裏,你想嘗試什麽出門都能買到材料,在別的地方可能就得網購等快遞,而創作靈感就在一時間,拖久了就過了。」

景德鎮完備的陶瓷產業鏈和各種能工巧匠支持著每個創作者。就在小小的湘湖村,從拉坯到燒制,每道工序都能找到靠譜的師傅。但來湘湖租房創業的人越來越多,也導致房價一路攀升。劉丹所在的工作室,房東今年提出,要將9000元一年的房租漲到1.4萬元。

子夜,湘窯的負責人過湘傑開始裝窯了——把顧客們送來的瓷器半成品裝進外表有點像大型冰櫃的電窯。湘湖村的年輕人大都習慣深夜工作,這個時間,仍有七八人過來送取物件。有人問過湘傑一件陶瓷制品的電鍍工藝是怎麽做的,他詳細分享了經驗,完全看不出是個半年前還在遵義學足球的體育生。

過湘傑是貴州人,父母務農。讀大二時,一直想創業的他就來景德鎮考察了一圈,後來他跟外地設計師合作訂單,「對方畫一個作品,我想辦法在這邊做成陶瓷」。今年大學畢業,答辯結束後的第二天,過湘傑就出現在景德鎮。「在別的地方,創業門檻高,你要麽很有錢,要麽很有能力;在景德鎮,花幾百塊錢買點素坯和顏料工具,就可以做最簡單的創業了。」

他跟人合夥辦了湘窯,現在,白天在公司上班,晚上過來裝窯。「其實我們都知道每年都有‘景漂’被淘汰,淘汰一批再來一批,進進出出,一直更替。」過湘傑說,但景德鎮至少可以給無數普通青年一張不太昂貴的追夢入場券。無論最終成功或失敗,帶著這段體驗,沒有人會真的空手離開。

人與城:「同一塊金字招牌」

回望2023年,小蕾覺得景德鎮的年度關鍵詞是:混亂,流量和幻想。

這一年,景德鎮成為流量,帶來幻想,也陷入一定程度的混亂。她解釋說,這裏的「混亂」並非貶義詞,雖然暴露出不少問題,但也蘊含著生命力。

「一切當下都與過去發生著關系。大家在做的所有嘗試上方,都有同一塊金字招牌,就是‘景德鎮’。這三個字大過這裏的所有品牌,給了我們非常多的附加值,也帶給人們先天的想象。」江智徽說,「有時候,一個作品受歡迎,不是因為已經做得足夠好,而是景德鎮帶給它強大的推動力。」

關於景德鎮的品牌效力,有段流傳一時的軼事。說某次瓷器展會上,有城市的橫幅是「千年瓷都」,有城市的橫幅是「世界瓷都」。唯有景德鎮,橫幅上沒有任何修飾語,只有三個字:「景德鎮」。

歷史從未成為歷史。上世紀90年代,學者方李莉在景德鎮做田野調查時,最初帶有悲觀的情緒,以為傳統手工藝會在現代化行程中消失,但在長達幾十年的考察中,她越來越篤信,傳統不僅不會消失,還會成為地方再崛起的資源和基礎,以一種新的形式重新生長在我們的生活中。

這一切就發生在景德鎮。這裏一千多年的窯火生生不息,今天和千年以來的手藝人,一代又一代地來到同一方土地,做著同一樣手藝。擁有很多好故事可以講的陶瓷文化正吸引越來越多的聽眾,以年輕人為主力軍的陶瓷文創產業也在給古城帶來更多影響力。

人與城的互動中,有人記錄著景德鎮的改變,景德鎮也記錄他們的成長。有人受到景德鎮的感召,景德鎮也因為他們而豐富。有人在這裏造夢,景德鎮也分享他們的能量。所有人的合力,如流水點滴,一點點改變著古城的模樣。

從不同角度討論過吸引大量年輕人前來的景德鎮是個什麽樣的城市後,我問江智徽,景德鎮不是一個什麽樣的地方。

他想了想,說景德鎮不是一個很復雜的地方。「如果比作一個人,她還不夠了解這個世界,能力也還不夠充分,但她有自己核心的東西,一直在按自己的節奏走著。因為她很珍稀,大家都願意來保護她。過去的景德鎮一直不是個很會表達的地方。現在,雖然有點生澀,但她開始想走至前台,自己講自己的故事。」

(陳今 過湘傑均為化名)(記者王京雪 田朝暉)

來源:新華每日電訊