第十六屆「上海哲社獎學術貢獻獎」獲得者孫關宏 采訪:澎湃新聞記者王昀 實習生吳喆旻 (06:06)

【編者按】

備受關註的上海市第十六屆哲學社會科學優秀成果獎日前揭曉,每屆的「上海哲社獎學術貢獻獎」尤其引人矚目,該獎項用於表彰對學科建設、學術發展作出重大貢獻,在學界享有廣泛影響和崇高聲譽的上海學者。其代表性成果須在理論研究上有創新,在學術研究上有創見,在學科建設上有建樹,在現實生活中有意義。

第十六屆「上海哲社獎學術貢獻獎」授予四位學者:復旦大學教授孫關宏,復旦大學教授周振鶴,上海外國語大學教授朱威烈,上海師範大學教授朱瑞熙。

自2004年開設以來,學術貢獻獎每兩年評選一次,截至目前,僅有38位元專家學者獲此殊榮。

澎湃新聞特別邀約拜訪學術貢獻獎獲得者、其弟子及獲獎者的學術朋友圈,望可概述各位老先生的學術生涯、治學經驗及學術思想。以饗讀者。

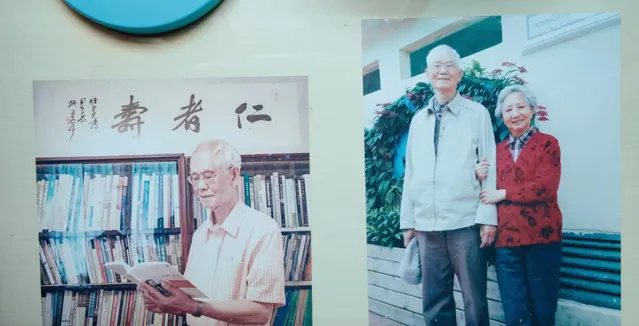

孫關宏夫妻二人年近九十,住在復旦第十宿舍。家中三個書櫃,是1987年搬入復旦第十宿舍時,學校請了木匠,根據戶型批次定做的。書櫃滿滿當當,裝著孫先生早年閱讀的經典著作,以及中青年教師帶來求教的新書。

雖然獨生女兒定居海外,但是總有不同年齡段的學生前來探望二老,夫妻二人的生活仍然充滿色彩,並不孤單。

就在滿滿當當的書櫃旁邊,我們進行了拍攝采訪。孫關宏先生根據澎湃新聞記者發來的提綱,做了充分準備,還幫著找過去的資料。夫人陳玉華老師則拿出一大盒巧克力,塞給我們每人幾顆。想必前來探望的學生也會受到這樣的招待。也許,這正是孫關宏先生開啟自身政治學問題意識的來處,也形成了學術人生知行合一的道路。

復旦大學教授孫關宏與夫人陳玉華合影。

承繼與開放

若是生逢戰亂,人的年齡往往對不上社會節點。1935年夏,孫關宏出生在上海一個工人家庭。1937年,日軍占領上海,由於工廠和住處被炸,父親南下參加抗戰,母親幫傭賺錢,他被送回江蘇江都鄉下,住在外婆家。而妹妹被送到邵伯鄉下住在姑媽家。雖然舅媽對自己不錯,但畢竟寄人籬下,孫關宏有時被大幾歲的表哥欺負。「這種境遇,對我後來的性格產生了一定的影響,即遇事先讓,不與人爭。」

他和妹妹回滬讀小學,是在1946年。之前他讀了鄉下的私塾,回滬後,他中間跳級兩次,還比其他同學大兩歲。1949年,孫關宏考入上海市北中學,讀完初中、高中。由於對文學感興趣,他報考了中文系,三個誌願是北京大學、復旦大學和南京大學,最後被復旦大學錄取。這時是1955年,開始啟用五年學制,一直持續到1965年。這難免又比其他同齡人遲了一年。

當時,復旦中文系有許多著名的教授。孫關宏回想起來,自己聽過蔣天樞、朱東潤、劉大傑、趙景深、張世祿、吳文祺等人的課。外文系的伍蠡甫先生講授歐美文學,袁晚禾先生講授俄羅斯蘇維伊凡學。當時已頗有建樹的中年教師,如王運熙、蔣孔陽、濮之珍、胡裕樹,也來上過課。在中文系的五年,尤其前兩年,孫關宏系統閱讀了一些文學典籍中的代表作。他日後總結這段求學經歷,認為這是在大家風範、治學嚴謹的氛圍裏成長,求真求實的學術精神是不可或缺的學術啟蒙。

同時,大學期間上的四門政治課,分別是馬列主義教育[聯共(布)黨史]、中國革命史、馬克思主義哲學、政治經濟學,也是對他的政治知識啟蒙。

作為中文系1955級甲班的班長,孫關宏與系裏的黨總支有接觸。五年級寒假,總支書記來找他談話,說學校正籌備成立新的馬列主義基礎教育系,是否願意去那工作。孫關宏幾乎沒思考就同意了,「黨指向哪裏就奔向哪裏嘛!」參加了半年建系工作,待到暑假正式分配,孫關宏留在馬列主義教育系任教。

而後,1960年下半年,孫關宏先後被派到上海南市區和朱家角參加當地人民公社相關工作。令他刻骨銘心的,是在朱家角的一個生產大隊的八個月。家家不燒飯,每天在食堂排隊,吃三頓薄湯,人餓得受不了。

1961年秋天,中國人民大學在馬列主義教育系開設面向全國、為期一年的「政治學培訓班」。孫關宏被安排參加學習。課上講的是無產階級革命、無產階級專政、無產階級政黨、戰爭與和平等專題。閱讀書目是【馬恩選集】(四卷),【列寧選集】(四卷)。這一年沒有幹擾,為孫關宏打下了馬克思主義政治學的理論基礎。

之所以格外珍惜這一年,對孫關宏來說,還因為中國人民大學的食堂。那裏雖然常吃玉米粉,但三頓都能吃飽,有時還能吃到魚肉,使得健康得以恢復。

1962年,孫關宏回校後,馬列主義教育系改名為政治學系,由余開祥、李幼芬、袁輯輝等人領頭開設政治學概論課程。孫關宏參與該課輔導並全程聽課。

孫關宏記得,當時復旦大學黨委副書記陳傳綱常來教研室參加政治學課程討論,他一再強調要講「廣義政治學」。由此,復旦大學的政治學,講總論、階級論、革命論、國家論、政黨論等。在此基礎上,孫關宏大膽嘗試,給學生開設【國際政治概論】課,加入戰爭與和平、中國的對外關系與對外政策等內容。

孫關宏與王邦佐(右)

到了1964年,中央號召研究國際問題,並指定三所大學。其中復旦大學研究西歐北美。原政治學系更名為國際政治系。系萊恩排王邦佐與孫關宏擔任1964級的輔導員與班主任,二人的合作與友誼也自此開始。

1966年後,學校停課。1971年起,學校開始招工農兵學員,強調上管改(上大學、管大學、改造大學)。王邦佐向孫關宏提議,合開一門【世界近代史】課,二人一拍即合。

「對我們來說,對學生來說,當時開這門【世界近代史】,應該還是成功的,也符合國際政治系的要求。」孫關宏認為,這也是學習西方的歷史與理論的過程。

1978年,十一屆三中全會召開,改革開放開始,許多學校建立了科學社會主義專業。1979年,王邦佐、孫關宏等六人,在復旦大學成立科學社會主義教研室,招收了兩屆、共8名科學社會主義專業研究生。接著,在鄧小平「政治學要補課」的號召下,有些大學紛紛醞釀成立政治學專業。1980年,復旦大學決定建立政治學專業,成立政治學教研室,並於1981年在全國較早招收政治學專業本科生。

「當時教研室的精神面貌是,幹勁十足,艱苦奮鬥。我們想得最多的是,把學生盡快培養出來,讓年輕人盡快成長起來。我和王邦佐心裏都很清楚,我們的作用是過渡性的,復旦政治學的發展,政治學的未來,主要靠年輕人,靠一代又一代的青年學子。」孫關宏在回憶裏提及。

百廢待興的浪潮下,人們打破成見,恢復專業,探索新的道路。許多「敢想敢做」的故事,都充滿了偶然性,又導向一種必然的結果。比如,重新開機不久的中國政治學會,在一次常務理事會議上討論培養人才事宜,認為當務之急是舉辦全國政治學講習班。在問到誰承辦政治學講習班時,這時剛評上講師不久的王邦佐,在沒有任何思想準備的情況下,竟大膽表示,「我們試試看」,會長張友漁還不認識這個年輕人,詢問後才知是復旦大學的代表。正是在一年後,1982年秋天,日後被稱為「新中國政治學的黃埔一期」的全國第一期政治學講習班,在復旦大學舉行。

許多人記得這次講習班的盛況。有幾門主幹課程:周世逑與夏書章的【行政管理】、龔祥瑞的【比較憲法與行政法】、徐大同的【西方政治思想史】、王邦佐與孫關宏的【政治學原理】、左益寰的【中國政治制度史】、朱維錚與李華興的【中國政治思想史】、徐宗士、曹沛霖與俞雲波等人的【比較政治制度】、李昌道等人的【法學基礎】,還有大量各種各樣的講座,政治、經濟、法律、歷史,國內、國外,甚至還有寫作。學員聽課興趣之濃,反應之熱烈,令人難以想象。60名學員回到全國各地後,紛紛成立政治學專業或政治學研究所。

為辦好這次政治學講習班,除了聯絡系內和校內的老師,王邦佐與孫關宏還登門拜訪了多位著名的政治學者、行政學者,邀請他們來上課,包括周世逑、張銳、靳文翰、傅於琛、石嘯沖、王泓之等。老教授們住在徐家匯、淮海路等地界,相距復旦大學甚遠。有的老專家,他們還拜訪兩三次。那時交通不便,沒有公交就走路。幾個月走下來,孫關宏皮鞋走壞了一雙。

全國第一期政治學講習班的作用,正如夏書章教授所概括的「亮相、啟蒙、播種」。

1982年6月,全國第一期政治學講習班結業留影。

2012年4月,全國第一期政治學講習班舉辦30周年時,部份當年的教師和學員等在復旦大學合影留念。

馬克思主義政治學,與西方政治學、中國傳統文化

回顧鄧小平1979年所說的「政治學要補課」,孫關宏認為:「這雖然有總結歷史教訓的深刻含義,但更主要是著眼於未來,希望政治學能起到推動中國改革開放事業的作用。」

講習班結束前,王邦佐和孫關宏決定與學員一起編寫【政治學綱要】教材,有近十名學員參加。該書於1983年正式出版,是當時全國第二本政治學概論類教材。

此時,已過不惑之年的孫關宏一邊編著教材,一邊著重學習西方政治學。孫關宏說:「最早讀的是曹沛霖老師轉譯的艾爾蒙德的【比較政治學】,還有系裏年輕老師撰寫的【比較政治分析】以及轉譯的達爾的【現代政治分析】。其他著作雖不能系統都讀,但重要的代表作還是要看一些,如亞里斯多德的【政治學】、馬基雅維利的【君主論】、洛克的【政府論】、托克維爾的【論美國的民主】,以及後來現當代著名的政治家的書,總歸要看一點。」或許正是這樣的經歷和視野,使他對政治學具有更為包容和深入的理解。

親歷了堅持馬克思主義政治學的主導思想,與同步引進西方政治學的過程,孫關宏認為,它們並不矛盾。孫關宏說到,編教材的過程中,離不開西方的政治學理論,比如談到國家政體,政治文化、政治參與,都必須講到西方政治學;至於中國傳統文化,例如「人之初性本善」,而西方政治學講的是人性之惡,雖然強調的重點不同,但都是從人的本性出發。只是與西方相比,中國孔孟之道裏缺乏理論邏輯,導致後來沒有演進的過程。

孫關宏的這些思考與理解,順應著時代的發展,體現在他參與編寫的教材之中。

1986年出版的【政治學概要】(王邦佐、孫關宏、王滬寧主編)共十四章,以階級分析、政治革命、國家政權為中心,構建了馬克思主義政治學的理論體系。該書註意結合中國文化傳統,解釋「政治的含義」時,把中國古代對政治理解的「治國之道」與西方古代對政治的理解做了比較,認為「如今所說的政治的概念,似具有中西結合的某些特征」;論述古代政治思想時,也把中西做了對比。

孫關宏參與編寫的部份著作

而1992年出版的【馬克思主義政治學】(劉星漢、王邦佐、孫關宏和王滬寧主編)共四編:第一編關於政治學原理,共7章;第二編關於中國政治,共6章;第三編關於西方政治,共5章;第四編關於國際政治,共3章。由此,把馬克思主義的立場、觀點、方法與中國特色政治,以及對西方政治的介紹結合起來。

到了1995年的【新政治學概要】(王邦佐、孫關宏、王滬寧、李惠康主編),在前述【政治學概要】的基礎上,增加了政治學十年來關註的新領域,加強了對西方國家形式、政府結構、政治參與和政治決策的介紹,並增加了政治發展和政治文化兩章。

另外,值得一提的是,1994年12月出版的【政治的邏輯:馬克思主義政治學原理】(王滬寧主編,林尚立、孫關宏副主編)主要試圖把握馬克思主義政治學原理的基本體系,強調馬克思主義經典作家本人對政治現象和政治活動所做的原理性的分析和論述。

到了2003年,復旦大學出版社出版【政治學概論】(孫關宏、胡雨春、任軍鋒主編)和【政治學】(孫關宏、胡雨春主編)。作者以青年學者為主,兩本教材在結構框架上大同小異,在馬克思主義的立場、觀點和方法的指導下,中外兼收並蓄,闡述了政治科學的理論體系和基本範疇,及其產生、演變的發展規律和表現特征。

孫關宏強調,每個國家都有自己的特色。中國特色是世界文明的一部份。「從馬克思主義的辯證法講,普遍性寓於特殊性之中,特殊性透過普遍性表現出來。」不能使中國特色與世界文明對立起來。尤其是在二戰之後,有了聯合國憲章,人類命運共同體正是建立在這樣的人類共同價值基礎上。不同國家特色的文明,需要交流合作,相互學習和借鑒。

孫關宏在生活中也是如此實踐的,對年輕人充滿關心和鼓勵。「坦率地說,自己畢竟不是科班出身,沒有受過系統的專業訓練,所以我在嚴格要求學生的同時,也嚴格要求自己,可以說是在教中學,在學中教,和學生共同學習和研究,共同提高。」在各種場合,他再三強調需要支持年輕人。這不僅是經歷過1980年代的心得體會,實則出自一位政治學者對人的生存狀況、生存方式和生存價值的關懷,對人的人格獨立自尊和思想的普適性關懷。

由此,孫關宏先生對未來懷有深刻期待:「我相信,復旦政治學者,特別是一代代青年政治學者,一定會從學術上在中國特色與世界文明之間,在馬克思主義與現代政治學之間架起一座科學的橋梁。這座橋梁架起之日,就是復旦政治學夢圓之時。」

科學與人文

到了1990年代和新世紀初,經濟社會的轉型需要政府理念的轉換加以配合,政府理論成為政治學專業關註的重要方面。孫關宏回憶到,當時大家關註的議題,是市場經濟與政府的關系,還有企業制度改革,包括國有企業改制和如何實行公司制,以及國企黨建問題。上海政治學會也發展了不少企業界會員。

相應的命題和挑戰更為復雜和具體。孫關宏、胡雨春、陳周旺主編了一本【政府與企業】,作為復旦大學出版社的政府理論叢書的一種,嘗試對以上問題進行梳理。

面對這些問題,孫關宏指出,隨著從計劃經濟向市場經濟轉型,政府職能也在不斷謀求轉變,開始從全能政府走向有限政府、有為政府。例如,結束企業微觀經濟活動,界定產權以讓企業享有法人財產權、獨立從事經營活動等。也就是說,要讓市場充分發揮作用,企業自主發展,政府要依法進行管理。

這背後是以人為本的理念。世紀之交,孫關宏在給博士生上課時強調,改革開放後,中國一直在進行國家與社會關系的調整,借助市場經濟體制的確立、企業制度的改革等途徑,逐步放權給社會。

此外,孫關宏看到,中國政治學科學化的過程中,存在不少問題。雖然基本確立了以科學態度對待西方政治學理論,有選擇地借鑒其學術概念、基本理論、分析範式和研究方法,並能大致運用科學方法研究政治制度、政治建設、公共管理和對外關系,但科學性也有不足與過度。比如,規範研究方面,理論演繹與意識形態論證在一些作品中未予明確區分,影響規範研究中科學性的進展;實證研究中也存在技術欠缺;上述兩點不足,導致在對策研究方面,一些作品在理論、事實和對策之間缺乏有機聯系。另外,學科本身的管理體系與研究面向,也存在科學性的過度。

這些現實問題,是2008年出版的【中國政治學:科學與人文的探索】的部份緣起。孫關宏將這本書視為代表作之一,算是多年來研究、探索和思考政治學的總結。

孫關宏獨立著作

他說:「科學精神本來是應該包含人文精神的。只是由於在科學化過程中,容易產生過分工具化、技術化傾向,從而損害人自身的利益,導致了人文精神的失落。特別是在中國這樣的後發現代化國家,更容易從器物的層面接受科學化。其科學不足與過度都集中表現為人文精神的失落,可以說是一種雙向失落。這也是我為什麽從科學和人文兩個視角考察中國政治學的緣由。」

在2014年寫給【上海青年政治學年度報告】的寄語中,孫關宏對青年政治學者強調,中國政治學需要再出發。他指出:科學要講普遍性;既然堅持科學性,就要承認常識性;科學要與人文精神相結合;最後,堅持科學、堅持真理,一定要守住做人的底線。

孫關宏認為,「社會科學研究從理想出發還是從現實出發,看起來是一個起碼的簡單的問題,但實際上包含有很深的意蘊。」

孫關宏(左七)參加復旦大學1985級政治學本科校友畢業三十周年活動合影。

俯首甘為孺子牛

2014年講座時,孫關宏說:「中國政治學者必須加強對社會問題、社會組織、社會關系及其制度化的研究,特別加強對人的生存狀況、人的生活意義的關註。」如今,他自己的晚年也在這些社會關系中得到滋養。孫關宏與學生仍然保持著良好的來往,大家會常到家裏探望老人家,討論問題和關照生活。

孫關宏也保有文學的情懷,時而在一些重要的節點寫詩留念。學生們感到趣味盎然,也很是贊嘆。孫關宏把應南韓博士生權翼之邀寫給其父文集的序言及題詩,收在自己【中國政治文明的探索】一書的附錄中,佐證中韓文化上的相通及師生情誼。

孫關宏也關註自己的母校,關註當下青少年的成長。2016年,他在上海市北中學學生辯論會上說:「我建議你們不要局限在成功問題上,要深入思考生存哲學問題,尋找我們生活的價值何在,這個問題就解決了,就能正確對待生活的成功與不成功。」

孫關宏還說:「我們要處理好個人、社會、國家之間許多復雜的邏輯關系,在這些關系沒有厘清之前,談論真正的民族創新,談何容易!當然,這並不影響在座的少年學子,在既定的條件下,一步一個腳印地去學習,去思考,去研究,逐步走上創新之路。」

總結過去的歷程,孫關宏感到,正是因為政治學與現實問題連線更為密切,政治學對自己更適合,而且越學越有感情。由此,政治學不僅是一種職業,而且是一種事業,它是有價值追求的,也即【共產黨宣言】裏說的「自由人的聯合體」。由此,學科建設恐怕是無止境的長期過程,需要根據社會發展的需要,根據學科本身發展的需要,借鑒各種治理的學問,繼續開放和深入地研究下去。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)