近日,一張令人好奇的照片在社群網路上引發熱議。照片中,一架J-20戰鬥機在低空飛行,機翼下掛載了巨大的副油箱及兩枚射程極遠的PL-17空空飛彈。有社交媒體上的軍事評論者指出,裝備超長航程副油箱和遠端飛彈的J-20,似乎正在準備對美軍E-2D預警機執行遠端打擊任務。

同時,美國軍工企業洛克希德·馬丁的副總裁約翰·諾曼透露,美軍新近改進的AIM-120D3飛彈已經接近於他們研發多年的AIM-260 JATM超遠端空空飛彈的水平,未來美軍將采用這兩種飛彈的組合使用。9月15日,印度【歐亞時報】報道稱,美國原本沒有計劃研發超遠端空空飛彈,但由於解放軍相繼裝備了超過200公裏射程的飛彈,美軍不得不開發AIM-260以應對,但裝備進展緩慢,使美軍感到非常挫敗。

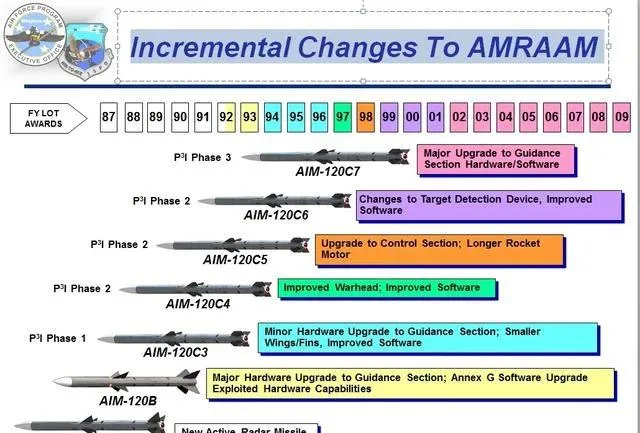

峰回路轉!F-22的AIM-260將對抗J-20的PL-15。美國主要國防承包商雷神公司於9月10日宣布,美軍現役的AIM-120飛彈最新型號D3的技術得到了顯著提升,包括射程、抗幹擾能力及雙向數據鏈技術等,其效能已相當於近年來美軍期望中的AIM-260超遠端空空飛彈。

雷神公司這一聲明看似是好訊息,因為歷來成功的AIM-120空空飛彈裝備了全球數十個國家的軍隊,並在實戰中有擊落敵機的記錄,這是當前空空飛彈中極為罕見的成就!

AIM-120D是AIM-120系列的最新型號,該型號的主要改進包括GPS輔助的慣性導航系統、雙向數據鏈、增大的離軸發射角度、改進的導引軟體以提升運動效能、擴大的無逃逸區以及提高了50%的射程,超過160公裏,並增強了抗電子幹擾的能力,這些改進無疑提高了飛彈的精確度、射程、殺傷力和生存能力。

AIM-120D3的射程已從以前的160公裏提高至190公裏,其成熟穩定的空空飛彈得到射程的提升,並在電子裝置上進一步升級,這種在不改變原設計的前提下實作效能的大幅提升,無疑是低成本實作高效能升級的典範,這難道不值得慶祝嗎?從字面上看似乎是這樣,但事實可能有更深層的含義,AIM-260的研發似乎已經遇到了困難。

AIM-260超遠端空空飛彈:預計將面臨難產

AIM-260 JATM是由洛克希德·馬丁公司開發的一種超視距空對空飛彈,其設計旨在彌補AIM-120D飛彈射程不足的缺陷,美國防部將此計畫列為美軍和海軍優先發展的武器計畫,但該計畫的進展並不順利:

- AIM-260計劃始於2017年;

- 2020年4月,該飛彈進行了全尺寸空中測試;

- 2021年11月,有報道稱該飛彈與現役的AIM-120D在效能上基本相同,並與F-22相容;

- 最初預計在2022年實作初步作戰能力,但後續報道稱測試將延至2023年夏,並計劃在年底開始生產;

- 目前尚無任何公開報道證明該飛彈已經進行測試,裝備時間已推遲至2025年,而且按目前的進展,可能還會繼續延遲;

- 因此,AIM-120的D3型號的射程增加很可能是為了掩蓋AIM-260 JATM計劃的延誤,尤其是在AIM-120D3射程增至190公裏的情況下,這無疑為美空軍和海軍提供了一些緩解和期待,畢竟,比這種飛彈更先進的AIM-260飛彈的射程和效能應該會更優秀。

隨著洛馬公司工程師努力解決AIM-260 JATM計劃中的問題,可以看到,洛馬可能面臨前所未有的困境,因為解放軍已經裝備了比AIM-260更先進的PL-15飛彈,而在PL-15面世之前,美軍的裝備一直被認為是全球最先進的。洛馬和波音等美國防承包商們過去可以按照自己的節奏進行研發,但這次中國的快速發展,首先完成了先進飛彈的研發,讓美國措手不及。

印媒報道:美國首次真正感到了中國的壓力

印媒【歐亞時報】9月15日的報道指出,PLA裝備的PL-15飛彈射程介於200到300公裏之間,與AIM-120D相似,但在「雙向數據鏈、增大離軸發射角、改進導引軟體以改善動力學效能、擴大無逃逸區」等多項效能上進行了大幅提升,達到甚至超過了AIM-120D的效能,尤其在射程上明顯優於AIM-120D。

射程的重要性在於,裝備了更遠射程飛彈的一方可以在對方飛彈射程之外發射飛彈,發射後即可迅速撤離,而對方則需要接近更近的距離才能發射,如果此時得知自己已被釘選並且對方已發射飛彈,飛行員的心理壓力將極大。射程之外的撤退幾乎是100%安全的,而射程內的逃跑則可能會導致被擊中,裝備了更遠射程飛彈的一方在戰鬥中勝算更大。

另一個關鍵因素是動力射程,這個概念也被稱為「不可逃逸區」。這是指戰鬥機無論如何機動都無法逃離飛彈追擊範圍的區域。需要理解的是,飛彈的射程並不等同於不可逃逸區,因為飛彈發射後火箭發動機只能工作幾十秒,之後速度逐漸下降,到達射程末端時,如果

目標戰機進行了機動轉向,由於速度不夠,飛彈就無法繼續追蹤。

通常,不可逃逸區只有射程的一半甚至更少。當然,這個數據是動態的,會根據載機的速度、目標的速度、目標的飛行狀態(正面迎擊、尾追、側向攻擊)以及高度(仰射、俯射)等因素發生變化。因此,在大多數情況下,AIM-120D的不可逃逸區大約只有50公裏左右。

射程更遠意味著不可逃逸區的擴大,例如射程為300公裏的飛彈,其不可逃逸區可能在150公裏左右。即使考慮到各種因素,100公裏的不可逃逸區也是足夠的。使用這種飛彈與只有50公裏不可逃逸區的飛彈進行對抗,勝負立見分曉。

首次有史以來,美國真正感受到了由中國帶來的緊迫感

許多網友可能會問,既然中國已裝備了射程更遠的PL-15,為何美軍不是第一個開發出類似的飛彈?事實上,這個問題源於美國的一場戰略誤導。在AIM-120D的研發過程中,美媒宣稱該飛彈采用了劃時代的雙脈沖火箭發動機技術,射程將達到驚人的160至200公裏以上。

這個聲明當時確實讓PLA感到震驚,因為當時的PL-12空空飛彈射程與AIM-120C差不多,也在100公裏左右。當時的想法是,即使戰鬥機比不過美軍的F-22,飛彈的射程至少得差不多,否則戰鬥無法進行。人家遠距離發射飛彈,我們只能幹瞪眼等著被擊落。

因此,當聽聞AIM-120D采用雙脈沖火箭發動機後,中國軍工開啟了前所未有的研發行程,因為這種發動機的難度實在太大了,經歷了一個又一個的挑戰,最終成功研發並裝備了第一種飛彈PL-15,其射程據公開資料可達到200至300公裏。

然而,最出人意料的是,美軍公布的AIM-120D射程僅為160公裏,遠未達到之前宣布的200公裏以上。此時中國軍工才意識到,那個所謂的雙脈沖火箭發動機不過是美國戰略誤導的一部份。但美軍沒有預料到的是,中國軍工不僅克服了技術難題,而且在雙脈沖火箭發動機上實作了領先美軍一個世代,這讓處於劣勢的美國人感到徹底的恐慌。

因此,美軍在2015年裝備了AIM-120D後,立即在2017年啟動了AIM-260 JATM飛彈的研發。畢竟,對於美國空軍和海軍而言,射程比對手短,戰時等於送死。而且PLA讓J-20攜帶PL-15來突襲預警機或加油機,美國人毫無辦法,甚至連在PLA飛彈射程外打擊預警機的機會都沒有,這場戰鬥實在無法進行,因為自二戰後美國從未面對過在武器裝備上比自己更先進的情況。

空空飛彈是一種非常特殊的武器,這種武器的優勢在於能將差距放大,作戰效能成倍提升。比如中國使用J-15或J-16作為「飛彈卡車」掛載PL-15,在和美軍執行踹門任務的F-22、F-35以及E-2D編隊攔截中,PLA的預警機能否發現F-22和F-35其實並不重要,因為PL-15的目標根本就不是F-22和F-35,而是為其提供戰場態勢的預警機。可以看到,因為PL-15的效能加持,J-15和J-16也有了與F-22和F-35編隊作戰並保持優勢的可能。因為美軍的AIM-120D根本就打不到J-15和J-16,這兩者在美軍的飛彈射程外發射完PL-15就逃之夭夭了!

這使得美國人完全失去了優勢,一直以來這種優勢只會出現在美國這邊,比如在海灣戰爭中,美國的第一波攻擊就是攜帶GPS導引的EMP炸彈和石墨纖維炸彈的預警機與電子幹擾機,以及F-15和F-16,摧毀了伊拉克的電力系統,那時伊拉克的防空部隊只能看著螢幕上的雪花,任由聯合部隊的飛機一個個摧毀目標。

然而現在,對PLA的踹門任務完全改變了玩法,預警機帶著F-22和F-35還沒到PLA的地盤就被PL-15空空飛彈擊落了!失去優勢的美軍第一反應就是自己也研發一種射程比PL-15還要遠的飛彈,所以在2017年就制定了AIM-260 JATM發展計劃,並很快被美國防部列為優先發展的幾個計畫之一,但是天不遂人願,洛馬在AIM-260的開發中相當不順,並且在這條時間線上還發生了幾起事故:

- 2017年,洛馬啟動了AIM-260「立項」計劃,預計在2020年進行測試,2022年裝備,但結果到了2024年還未進行試射,預計2025年裝備幾乎無望;

- 美軍做事拖拖拉拉,PLA這邊卻沒有閑著。2016年傳出射程達到400公裏的PL-17開始測試,並在2022年10月掛載在J-16戰鬥機上的照片出現在社交媒體上,按照PLA的常規,這種情況基本已經服役幾年才會如此公開;

- 同時,射程更遠的PL-21也在同期進入測試,據傳是使用了固體沖壓發動機,不過這種發動機並不是人們想象的液體沖壓發動機,而是相對罕見的固體沖壓發動機,據網傳資料,這種飛彈的射程超過500公裏;

- PLA在空空飛彈領域遠遠

領先美軍,美軍完全懵圈了,這已經不是PLA領先美軍半個身位,美軍拼命追趕還有希望的情況,而是PLA在美軍睡覺時已經領先跑了兩圈,如果還能追上,那真是見鬼了!

雙脈沖火箭發動機與固體沖壓發動機

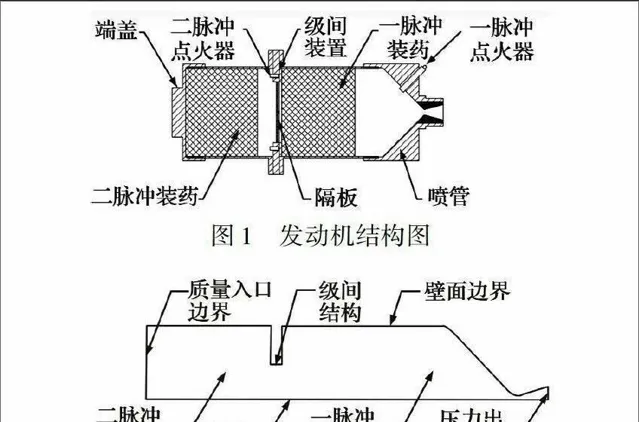

上文中提到了兩個關鍵技術,第一是雙脈沖火箭發動機,關於這種發動機的公開資料不多,大部份論文都描述的是「串聯式」雙脈沖發動機,也就是將裝藥隔離成一節一節,可以選擇單節燒完再燒下一段或者多段同時點燃以增加燃燒速度,提高飛彈的最高速度。

這種飛彈的燃燒方式有一個問題,固體火箭的發動機本身就是從中心開始燃燒到外圍的,整段裝藥前後同時開始燃燒,多節同時點燃的效果基本相同,只能裝填兩種燃燒速度不同的燃料,但又無法精確控制。例如,在要求高速攻擊的末端,可能會出現燃料燃燒速度不足的問題。

那麽,有沒有一種發動機能解決末端要求高速的問題?網路上有一種雙脈沖發動機的設計能夠解決這個問題,即將圓周分割成偶數等分,需要加速時就多燃燒幾組,需要巡航時至少燒一組,末端需要高速攻擊時就將所有剩余的燃料分組全部點燃,就像下圖所示,這種設計似乎完美解決了問題。

據傳美軍一直在研發串聯式雙脈沖,而PLA則可能已經突破了並聯式,當然這些都只是傳言,PLA是否真的突破了並聯式雙脈沖,目前還沒有公開資料證實,以上內容僅供參考。

第二個關鍵技術是固體沖壓發動機,這種發動機使用的是貧氧推進劑燃燒產生的燃氣作為沖壓發動機的燃料。由於貧氧推進劑的密度比液體高得多,固體沖壓發動機的體積可以做得非常小,同時由於固體沖壓不需要攜帶氧化劑,其能量密度非常高,使用固體沖壓發動機的空空飛彈射程非常遠,但其難度仍然很大,特別是對於這種小直徑的空空飛彈,要整合固體沖壓並實作超遠射程的難度不小。

至於使用固體沖壓的PL-21的具體情況還不得而知,因為到目前為止只有寥寥幾句話描述這種飛彈已經服役,但飛彈的外觀並沒有公開,不知道是軸對稱進氣道還是側面進氣道。按照空空飛彈的高機動性要求而言,應該是四周進氣的那種,可能類似於YJ-12的樣式。

為什麽空空飛彈的高速射程會縮短

雙脈沖火箭發動機與普通火箭發動機的裝藥量其實差不多,但在射程和末端攻擊速度上雙脈沖有更大的優勢,原因在於雙脈沖具備能量管理的概念;普通火箭發動機一開始就將燃料燒完了,在短時間內將飛彈加速到4馬赫,然後依靠慣性飛行,速度逐漸減慢,最終失速。

而雙脈沖理論上可以做到先加速到相對高速,然後進入中低速巡航,最後再進行高速攻擊;按理來說,由於能量守恒,兩者在綜合射程上應該差不多,為什麽會有差異呢?其實就是一個空氣阻力問題,空氣阻力的大小與速度的平方成正比,4馬赫的超音速飛彈受到的空氣阻力是2馬赫飛彈的4倍,因此需要有一個飛行包線來評估下飛彈攻擊速度的選擇,當然答案也很簡單,雙脈沖可管理,普通火箭發動機根本就無法管理,你說哪個更優秀?