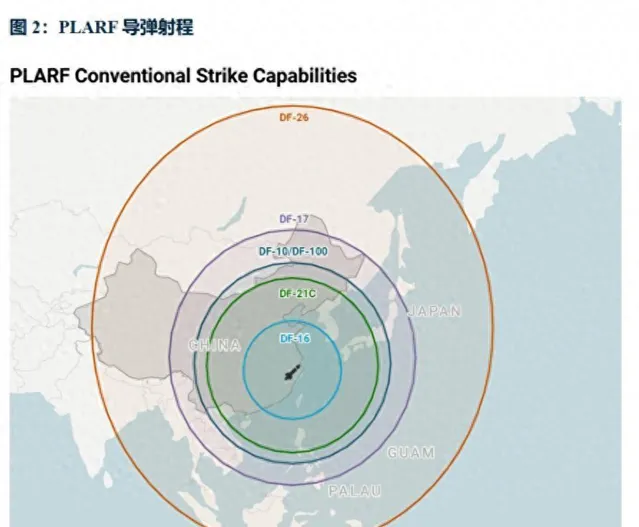

近年來,中國火箭軍在飛彈技術領域實作了快速突破,尤其是在中遠端彈道飛彈和巡航飛彈的部署上,展現出以下幾項核心優勢:從東風-17高超音速飛彈到東風-26「關島殺手」,中國飛彈已經覆蓋從第一島鏈到第二島鏈的絕大多數美軍基地。借助北鬥導航系統和先進彈頭設計,中國飛彈的命中精度大幅提升,足以對機場跑道、彈藥庫等核心目標實施外科手術式打擊。中國火箭軍不僅具備大量飛彈庫存,還可以快速生產補充,足以在沖突中對美軍基地發動多輪飽和攻擊。美國軍事專家認為,這種能力的結合,使得美軍印太基地的生存能力降到歷史最低點。【軍事觀察】雜誌形容:「一旦沖突爆發,中國飛彈將在數小時內讓美軍失去在亞太地區的主動權。」

在美軍的全球戰略布局中,關島和第二島鏈長期被視為抵禦亞太威脅的後方支撐點。然而,隨著中國飛彈射程的擴大和精度的提高,這些基地的安全性已經完全被顛覆:東風-26飛彈因其強大的射程和打擊能力,被稱為「關島殺手」。關島的安德森空軍基地作為美軍在亞太的重要空中力量支點,一旦被摧毀,將極大削弱美軍的作戰能力。美軍在沖繩的嘉手納空軍基地、橫須賀海軍基地等都直接暴露在中國中程飛彈的威脅之下,現有的防空系統難以有效防禦多目標密集打擊。美國軍事智庫蘭德公司警告:「這些基地不再是美軍力量的堡壘,而更像是隨時可能被引爆的雷區。」

中國飛彈對機場和跑道的精準打擊能力,可能讓美軍戰機在沖突早期便陷入癱瘓。根據史汀生中心的報告:美軍的機場防禦設施相對脆弱,跑道、彈藥庫等關鍵設施一旦被摧毀,將導致戰機無法出動。中國飛彈的打擊效率使美軍幾乎沒有時間進行戰損修復和快速反擊,從而使整個亞太空軍體系的行動能力陷入崩潰。

面對中國飛彈的威脅,史汀生中心提出了一個看似解決辦法的策略:透過「空中拒止戰略」,利用美軍盟友的地理位置和空中力量,拖延中國的軍事行動。然而,這一策略不僅缺乏實際可行性,還暴露出美軍應對能力的局限。

史汀生中心建議,美軍應透過與盟友的協作,依托日本、菲律賓和澳洲等國家的軍事基地,部署更密集的防空體系和預警雷達,以此對中國飛彈攻擊進行延緩或削弱。他們認為,這種策略可以為美軍爭取時間,從而恢復戰鬥力並展開反擊。無論是日本還是菲律賓,其防空體系都難以承受中國火箭軍的飽和打擊,更別提有效拖延攻擊節奏。即便「空中拒止」能延緩一輪攻擊,中國的飛彈庫存和生產能力仍然遠超美軍盟友的承受範圍,持續打擊的能力將讓對手不堪重負。美軍的戰略更多是將壓力轉嫁給盟友,但這種做法不僅削弱了美軍的主導性,也可能導致盟友的信任與合作意願下降。

對此,軍事評論員張學峰一針見血地指出:「所謂的‘空中拒止’,不過是美軍為自己爭取喘息時間的權宜之計,根本無法解決中國飛彈威脅的根本問題。」

中國飛彈技術的發展,正在逐步打破中美在亞太地區的傳統軍事平衡。美國長期依靠其航母戰鬥群和空軍基地對亞太進行戰略壓制,而中國飛彈的威脅讓這些「老牌優勢」不再可靠。中國以中遠端飛彈為核心的區域拒止能力,使得美軍在亞太地區的行動自由受到嚴重制約。美軍基地的脆弱性,可能讓亞太盟友重新審視與美國的軍事合作關系,甚至選擇更靈活的中立態度。

中國飛彈技術的崛起,不僅是對美軍基地的威脅,更可能催生未來戰爭模式的深刻變革。例如:透過低成本的飛彈技術對抗高價值目標,如航母和空軍基地,中國實作了以小博大的戰略效果。美國勢必加速發展高超音速武器和飛彈防禦系統,而這將引發新一輪軍備競賽。