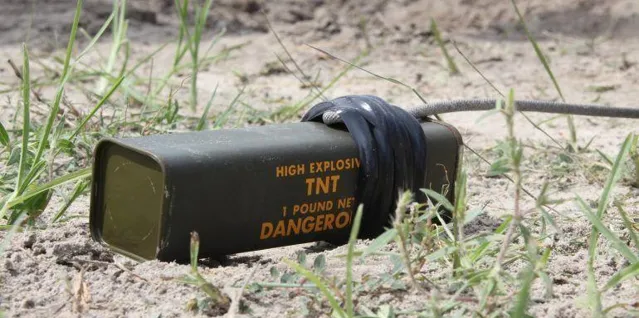

TNT炸藥。 圖片來源 美國陸軍

綜合編譯 韋蓋利

時隔近40年,美國將在國內重新開機TNT炸藥的生產。TNT是三硝基甲苯的縮寫,因高爆炸力而成為炸彈、手榴彈和炮彈中不可或缺的成分。

據美國「防務新聞」網站報道,11月中旬,美國陸軍宣布授予瑞康美國防務有限公司價值4.35億美元的合約,由後者在肯塔基州設計、建造並啟動TNT生產設施。軍方官員和防務觀察人士表示,這座預計於2028年投入使用的炸藥生產設施將強化美國的國防工業基礎,降低對海外供應鏈的依賴。受地區沖突影響,海外供應鏈愈發脆弱,在美國國內生產軍需品有助於對沖外部不確定性。

過去3年來,由於俄烏沖突的巨大消耗,西方的彈藥庫存緊張到了極點。各國軍事界認識到,武器裝備的數量才是制勝關鍵,有必要大幅提高彈藥產量。美國軍方正在重新審視自身究竟需要多少彈藥庫存,才能應對未來的長期和大規模沖突。英國「陸軍科技」網站援引美國陸軍武器彈藥聯合計劃執行辦公室主任約翰·T·雷姆的話說:「有了TNT的穩定供應,我們就可以根據需求,自主維持並擴大彈藥產能。」

「防務新聞」指出,作為美國向烏克蘭提供的600多億美元安全援助的核心,美國累計向烏克蘭轉讓了300多萬枚155公釐炮彈,已導致大量訂單積壓。歐洲各國也面臨類似挑戰,它們的供需失衡問題更加嚴重。2022年前,美國的炮彈產能為每月1.4萬枚,未來幾年的目標飆升到月產10萬枚,對烈性炸藥的需求隨之激增。然而,自1986年以來,美國沒有在國內生產過TNT,而是依靠南韓和波蘭等地的海外供應鏈。

日益激烈的地緣競爭使依賴境外資源的潛在風險猛增。曠日持久的俄烏沖突表明,如果與旗鼓相當的對手交鋒,美軍無法期待像1991年海灣戰爭那樣「速戰速決」,而是會面臨一場持久戰。這要求美軍確立新的戰備思路,透過確保關鍵物資供應,進一步強化應對大規模、永續性軍事行動的能力。

美國「商業內幕」網站分析認為,過去幾十年來,西方各國強調部隊的品質而非規模,優先考慮高科技專用裝備而非通用型武器。到了21世紀的第三個十年,西方各國意識到,自身並沒有為「大國競爭」做好充分的物質準備。

美國「戰爭研究所」的專家喬治·巴羅斯指出,20世紀後半葉的冷戰期間,面對數量占優的蘇聯裝甲部隊,美國的反應是「既然我不能比你更多,就要在技術上追求絕對領先」。許多誕生於2000年之前的西方武器裝備,如M1主力戰車和F-22隱形戰機,都是「以質取勝」思路的產物。冷戰結束後,歐美各國軍事工業萎縮、國防開支下降,無法在短時間內大量生產武器裝備,促使它們更加信奉「少而精」的建軍路線。

1991年的海灣戰爭、2003年的伊拉克戰爭都表明,後冷戰時代的西方國家傾向於快速出擊並取勝,不打算連續幾個月甚至幾年陷入苦戰。「我們變懶了,」巴羅斯對此的評價是,「我們確實有了更好的裝備,但價格貴得嚇人。」

「商業內幕」稱,直到俄烏沖突進入漫長而殘酷的消耗戰階段,西方軍事界才意識到以往的思路存在盲區。這場21世紀以來最慘烈的地面戰告訴人們,若交戰雙方願意付出巨大的人力和物力,在軍備規模和數量上占優的一方更容易笑到最後。巴羅斯警告說,如果沖突的一方從烏克蘭換成歐美各國,那麽,「維持和延長戰爭的能力必定是關鍵」。在未來的大規模戰爭中,西方國家不能一味依賴高技術兵器。若不能在幾周內迅速奠定勝局,提前儲備的炮彈和炸藥就會成為決定戰局走向的因素。

「你會迅速耗盡現有的戰術彈道飛彈和‘海馬斯’火箭炮,」巴羅斯解釋說,「北約的軍事思想與烏克蘭不同,軍隊的實力可能更強,但擁有大規模作戰能力仍然至關重要。」

美國布魯金斯學會高級研究員麥可·奧漢隆認為,「俄羅斯這樣的國家……雖然國內生產毛額不及歐美,但在某些領域做得比我們好。」一旦產能提升,以數量為導向的武器裝備通常比較便宜。當然,增加常規軍備庫存、加大對彈藥和低價值硬體的投資,不意味著西方各國要放棄第五代戰鬥機和隱形潛艇等尖端技術。

美國史汀生中心的軍事專家威廉·艾爾伯克認為,受俄烏沖突影響,北約正在朝正確的方向轉變,但即使西方各國願意花錢,訂單積壓和制造能力不足的現象也不會馬上消失,武器產能瓶頸「仍然是個有待解決的重要問題」。

西方陷入了一種「長期的迷思」:未來戰爭中,可以只憑數量稀少且昂貴得難以置信的武器擺脫困境。「實際情況可能剛好相反:數量才是真正重要的,品質不那麽重要,」艾爾伯克說,「如今,對超級坦克、超級戰艦或超級飛機的盲目崇拜正在逐漸消退。」

來源:中國青年報客戶端