在世界坦克發展史上,曾經出現過批次生產的坦克不得不改做訓練車輛的情況。

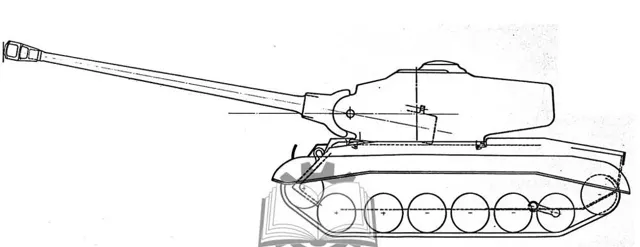

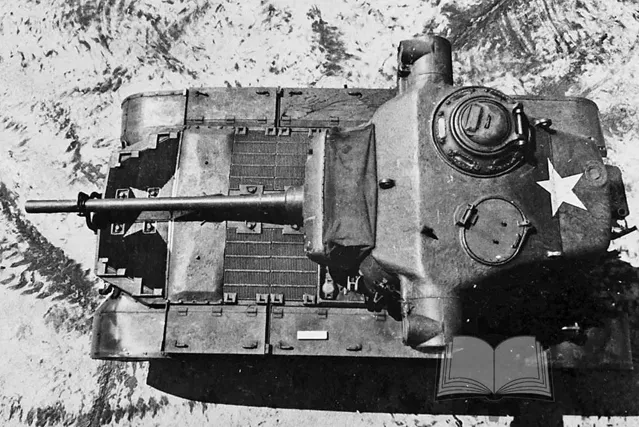

T25E1中戰車。

例如,第二次世界大戰爆發時,美國正在生產的M2和M2A1中戰車,由於坦克技術發展太快,1941年它們就已經落後,裝備軍隊的道路被堵死了。事實證明,這樣的坦克並非毫無用處,它們成為許多美國坦克兵的訓練器材。但是,在美國坦克制造史上,它們並非最後一種這樣的坦克,原本計劃取代M4「謝爾曼」的T25E1中戰車就遭遇了同樣的命運。

本文為俄羅斯博主「尤裏·帕肖洛克」撰寫的介紹文章,本人轉譯並編輯給大家分享。

T25E1中戰車第五輛量產型(生產序列號U.S.A. 30103256),「潘興」底盤部件在其上進行了測試。

1944年1月,T25E1中戰車的第一輛原型車開始測試。這已經是第二款投入批次生產的M4「謝爾曼」的替代型號,然而,它同樣遭遇不幸。與此前推出的T23中戰車一樣,T25E1投入批次生產之後,美國陸軍卻表示並不需要。如果說T23有很多不符合實戰要求的因素,那麽與T25E1有關的另一種原型車T26E1更為成功。T26E1中戰車後來被重新劃歸重戰車,但它確實一度被作為M4中戰車的繼任者重點發展。不過,T25E1也發揮了應有的作用,它被用於各種測試,其中一些測試是在第二次世界大戰結束後進行的。

如果從後方觀察,很容易將其與T26E3混淆。

盡管T25E1中戰車被排除在美國新型坦克建造計劃之外,但它的效能並不算糟糕。當時,變速箱和懸掛系統是大多數美國新一代坦克的技術發展焦點,T25E1也不例外。該坦克擁有較高的機動性和強大的武器系統,但其主要問題是裝甲防護效能無法滿足1944年提出的設計要求。從這個意義上講,T25E1在一定程度上重蹈了蘇聯T-43中戰車的覆轍,不同之處在於,T-43並沒有加強裝甲防護能力的設計冗余。最重要的是,T25E1在技術上接近T26E3重戰車(T26E1的改進型),這使得它可以當作檢驗技術解決方案的測試平台。

這些部件後來被套用到M26「潘興」重戰車上。

T25E1接到的第一個任務就是,測試即將投入批次生產的T26E3重戰車上采用的技術解決方案。T26E1重戰車並不適合批次生產,所以決定使用T25E1的第五輛量產型(生產序列號U.S.A. 30103256)來測試新的技術解決方案。坦克底盤幾乎沒有改變,因為沒有必要修改原始設計。然而,這輛坦克仍有一些技術改進,足以讓不太細心的人將其誤認為T26E3。

可以透過底盤細節進行區分。

T25E1的主要變化與武器系統和炮塔有關。它的第一個改進始於T25E1/T26E1的批次生產期間,最明顯的變化是炮塔左側增加了退殼口。進一步的變化包括與M4「謝爾曼」的操作習慣有關的一些改進,例如配備了與T23中戰車類似的車長指揮塔。最初采用的帶有兩個車長指揮塔的設計並不成功,後來裝填手使用的帶有高射機槍支架的車長指揮塔被常規的橢圓形艙蓋所取代。

在T25E1底盤上安裝T29重戰車的炮塔。T29最初的炮塔設計與M6A2E1重戰車炮塔相同。

由於更換裝填手艙蓋設計,將炮塔頂部白朗寧M2HB高射機槍改到炮塔後部,也處於中心線上。另一個變化是在炮塔頂部增加了一個換氣扇。確實,這個增加的換氣扇位置(裝填手艙蓋的左前方)並不是特別成功,所以在後來,幾乎相同的位置,安裝了裝填手的潛望鏡,以提供全方位的視野。帶有炮口制退器的T99E2型90mm主炮投入批次生產,美軍型號為M67,與M3類似。

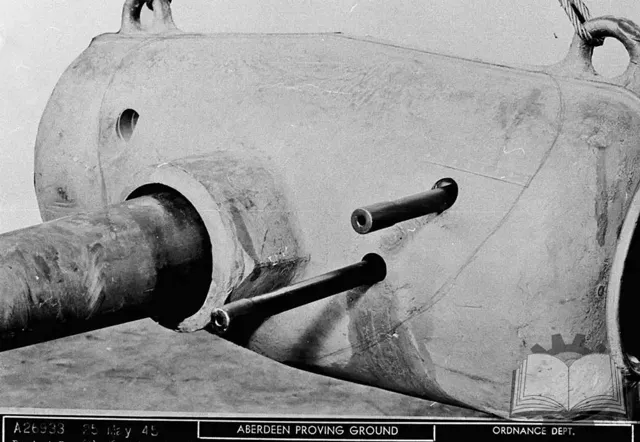

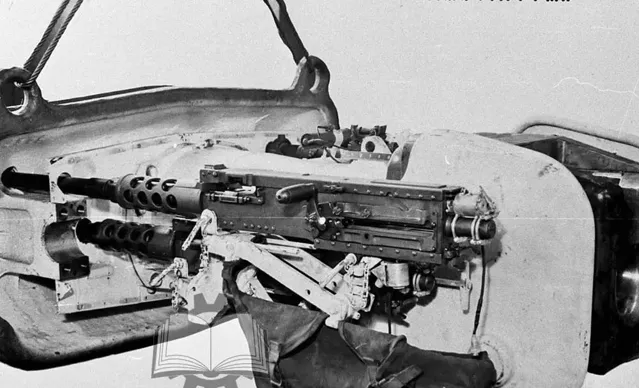

配備兩挺M2HB大口徑並列機槍。

必須說,炮塔是T25E1中戰車上進行的測試計畫中的主要內容,其中一種炮塔還沒有制造出來。1944年7月,當美軍首次遭遇納粹德國「虎王」重戰車之後,美國加快了新型重戰車的研制工作。已經啟動的計畫包括M6A2(T1E1)重戰車改裝的M6A2E1,它的炮塔就源自T25E1的設計,炮塔座圈直徑增加到2032mm。T25E1中戰車也采用同樣的炮塔,美國設計師並沒有為M6A2E1制造新型炮塔,顯然他們計算了重新設計炮塔的成本,特別是重量方面,所以決定不再冒險。

T25E1炮盾內部左側,可以看到兩挺並列機槍。

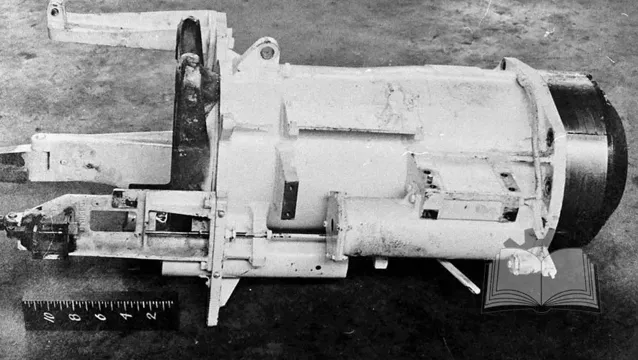

另一個設計的進展顯得更加順利,它的重點並非整個炮塔,而是武器系統。早在1944年2月16日,軍備委員會就建議為76mm和90mm坦克炮研制一種新型環式反後坐系統。該系統套用到M24輕戰車上,並被證明是最有效的系統,結構緊湊、執行可靠。所以,作為更有希望的解決方案,決定為M3型90mm坦克炮研制新型環式反後坐系統。

T102炮架由配備T41環式反後坐機構的T14型90mm坦克炮組成。

由於這並非優先計畫,所以研制工作有所延誤。結果就是,配備T41環式反後坐機構的T102炮架和T14型90mm坦克炮直到1945年春才設計完成。從外觀上看,新系統與標準的M3型90mm坦克炮沒有什麽區別,主要差異在內部結構。由於反後坐裝置尺寸較小,戰鬥室的內部容積有所增加。為了充分利用這一優勢,安裝兩挺白朗寧M2HB並列機槍,使得該坦克的火力十分強大。

T41環式反後坐機構。

新型炮架安裝到T25E1中戰車的第一輛原型車上。1945年5~6月,該原型車在亞伯丁試驗場進行了測試。炮架本身相當成功,但需要進行一些改進。安裝的兩挺白朗寧M2HB並列機槍並沒有展現出它最佳的一面,機槍本身的安裝位置很好,但重新裝彈卻很困難,因此試驗場建議將並列機槍的數量減少到一挺。

T25E1第13輛量產型(生產序列號U.S.A. 30103264),安裝了體視式光學測距儀。

T25E1重戰車參與的最後一次測試是在上世紀40年代末。此時,美國新一代坦克正在具備雛形,而現役的坦克顯然已經過時。新型坦克原本應該具備的創新功能之一就是體視式光學測距儀。這種光學裝置已經在輕型、中型和重戰車上進行了實車測試。由於底盤與新型坦克沒有特別大的區別,T25E1中戰車再次被確定為測試平台,這次參與測試的是第13輛量產型(生產序列號U.S.A. 30103264)。

這款炮塔上有「耳朵」的測試原型車很難會認錯。

在T25E1上安裝體視式光學測距儀的測試工作與在T29重戰車(T29E3)上進行類似的測試工作同時進行,後者也在大致相同的時間——1948年5月——開始測試。辨識改裝後的T25E1坦克與其他進行類似改裝的測試平台並不困難,由於安裝了T31體視式光學測距儀,炮塔頂部必須進行重新設計。炮塔高度明顯增加,兩側出現了巨大的「耳朵」。如果說,在T29E3上的測距儀視窗或多或少相對匹配,那麽在T25E1上的「耳朵」就顯得非常突兀。

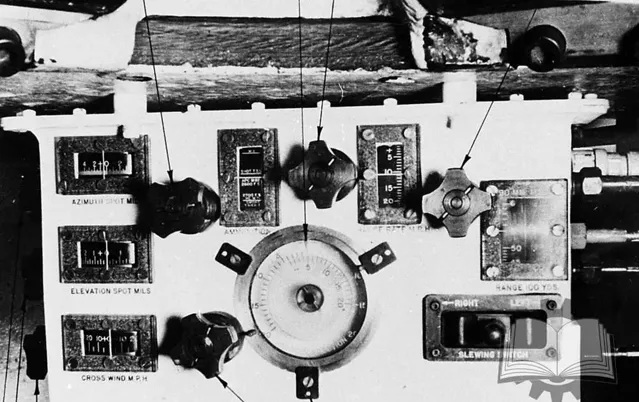

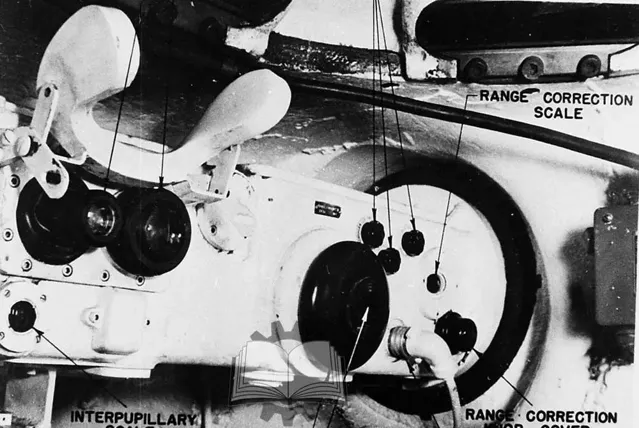

T25E1測試坦克的內部裝置。

然而,外表的美觀卻是這次測試中最不關心的內容。擴大的炮塔內部不僅有測距儀,還有令人印象深刻的供炮手和車長使用的新型裝置。炮手獲得了經過改進的瞄準裝置,包括特殊的「操縱桿」,車長除了配備測距儀之外,還獲得了一台彈道電腦。

隨後,體視式光學測距儀開始在其他坦克上進行測試。

總體來看,在亞伯丁試驗場進行的測試是成功的。後來,美國新型坦克也采用了類似設計的環形反後坐機構。第一款發揮這些技術優勢的坦克就是T42中戰車。總而言之,這種生產數量少、未參加實戰的中戰車非常有用。其作用並不是作為一個作戰型號,而是作為一個技術執行測試平台。