今天我看到一張圖片,幾架空警-500預警機整齊排列,看起來非常雄壯。此情景讓我不禁想到:中國空軍已經達到了預警機的獨立運用。

實際上,中國空軍在60年代就已啟動了預警機的研發,這標誌著其跟上了全球航空技術的發展。那時,空軍面臨著巨大的國土防空壓力,而裝備的殲擊機普遍缺乏夜間作戰能力。雖然有少量的殲-5甲全天候作戰飛機,但其搭載雷達的探測距離和角度都相對有限。在黑暗中搜尋如P2V這樣低空飛行目標依然極具挑戰性。

1960年,我軍兩架改裝為夜間攔截機的圖-2為了攔截一架P-2V,不幸墜毀於山中。

因此,中國空軍迫切需要高效能的預警指揮與控制飛機,以彌補地面雷達的不足之處。

1971年,改裝自圖-4轟炸機平台的空警-1號預警機成功進行了首次飛行。在接下來的幾年試飛中,空警-1號主要對其搭載的843型雷達進行了重點測試。測試結果顯示,843雷達在中高空目標的探測上表現良好,例如對於在中高度層飛行的轟-6,其發現距離可達到350公裏。然而,對於低空目標,由於受到地面雜波的幹擾,其探測效果卻相當不理想。

那段時間,中國的電子技術確實顯得滯後,這些問題在短期內無法解決,因此空警-1號只好被擱置。

直到90年代,中國空軍啟動了現代化建設,重新對預警機產生了興趣。

中國決定與以色列展開合作,利用伊爾-76運輸機平台,整合「費爾康」預警雷達系統,從而研發一款類似於A-50的預警機。這個型號當時被稱為A-50I。

其實,以色列最初提出的建議並不是透過飛機搭載大盤子,而是采用共形天線,也就是說在機頭前方及前機身兩側各安裝一個天線罩。

雖然以色列對此方案充滿信心,但其構型產生的探測盲區問題令中國空軍感到擔憂。此外,以色列此前沒有使用過伊爾-76,對該平台不夠了解,因此改裝的成功與否以及是否會耗費更多時間,中國空軍對此也不能確定。

經過多次討論,以色列最終接受了修改方案,發展出了後來的A-50I。

無疑,A-50I計畫最終遭到美國的幹預而被迫取消。

A-50I

然而,A-50I計畫為後續自研的空警-2000提供了 invaluable 的借鑒。機頭、機尾和翼尖上新增的電子偵察天線,背部安裝的衛星通訊裝置天線,以及內部操作人員艙、大功率任務電源系統和液冷系統,這些都是當初進行A-50I時積累下來的經驗。

空警-2000是中國空軍首款服役的預警機,現有數量僅為4架。由於它是基於伊爾-76運輸機進行改裝,而空軍的伊爾-76總數也僅約30架,因此資源十分珍貴,無法抽調出更多用於改造。

隨著科技的發展,電子裝置的尺寸日益縮小,使得在更緊湊的平台上研發預警機成為現實。因此,基於運-8和運-9平台,後來便衍生出了空警200和空警-500。

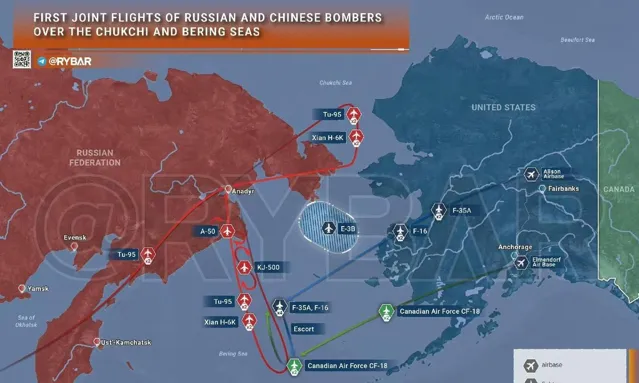

空警-200的數量較少,屬於一個過渡版本。目前大規模裝備並持續改進的是空警-500。雖然該型號在平台效能上稍顯不足,但其搭載的雷達電子裝置在世界範圍內處於領先地位。近期,轟-6在阿拉斯加進行巡邏時得到了空警-500的協助。

從退休的空警-1號,到受到限制的A-50I,再到僅有4架空警-2000支撐,中國空軍終於實作了預警機的自主能力。