先進的裝備武器乃是取得勝利最為關鍵的要素,決定著最終的成敗結局。

雷達作為科技武器的典型代表,堪稱現代戰爭之眼。先進雷達可讓各類作戰裝備現形,對戰爭勝負影響重大。

在中國,有這麽一位科學家,歷經多年鉆研,為國家打造出一代代領先全球的雷達,捍衛著祖國安寧與人民幸福。

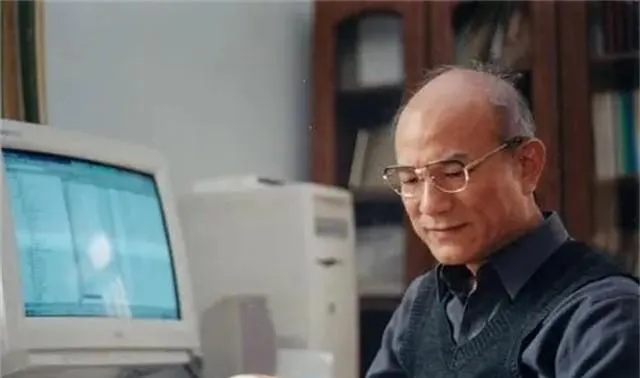

劉永坦乃是中國科學院與工程院的兩院院士,更是雷達及訊號處理技術領域的專家。

在科技不斷進步的當下,戰爭中的探測工具取得巨大進展,其中覆蓋面最為廣泛的當屬衛星。

處於地球軌域的人造衛星,能夠自上而下對整個地球進行俯瞰,似乎是最為理想的探測利器。

然而於戰爭的實際情況而言,衛星觀測存在極大的缺陷。

衛星依照固定軌域定時執行,無法按需隨時調配至所需之處,難以滿足戰場瞬息萬變的要求。

況且衛星觀測是在距地球極遠之處開展的,其檢測的準確度與精密度均無法滿足戰爭所需。

故而在戰爭探測領域,衛星充當的是輔助角色,真正的主力非雷達莫屬。

自雷達誕生起,各國科學家便持續針對其研發多種遮蔽與反制體系,而雷達自身也在持續前進演化。

在軍事科技領域遙遙領先的美國,其雷達反制技術堪稱一流。所研制新型戰機可避開普通雷達追蹤,悄然發動攻擊。

美軍憑借雷達反制技術、新型戰機及龐大航母集群,能在全球肆意橫行,對開發中的中國更是構成重大軍事威脅。

在中國,有位劉永坦院士,數十年專註鉆研,升級雷達體系,造出新型雷達,使中國雷達技術領先國際,令美軍新型戰機現形。

1936 年 12 月,劉永坦出生於南京。了解中國近代那段苦難歲月的人都清楚,這個時間和地點很特殊。

劉永坦出生未滿一年時,慘絕人寰的南京大屠殺就發生了。

1937 年,日本侵略者於南京瘋狂屠戮,致使不計其數的生命消逝,人間慘狀難以言表。

幸運的劉永坦,未遭日本鬼子刀槍屠戮,得以隨家人逃離南京,逃過一劫。

劉永坦當時尚未記事,未曾目睹那場屠殺,可其家人親友在南京遇難者眾多。

劉永坦的童年時光,充滿了漂泊不定與流離失所,一直在動蕩不安中度過。

南京淪陷後,他們一家人的逃亡之路,堪稱國民政府西遷的一部飽含血淚的歷史。

他們自南京逃往武漢,再至宜昌,又到宜昌鄉下,最終抵達重慶,一路遭日本鬼子緊逼,目睹大半祖國山河淪陷。

解放之後,劉永坦終於回到南京,並在此處過上了安穩的生活。

童年和少年時期的艱難歲月,讓他深刻明白,國家貧弱就無從談和平與尊嚴,於是他懷揣建設強大祖國的夢想。

新中國為劉永坦提供了安靜的學習環境,他勤奮苦讀,成績優異,得以進入哈爾濱工業大學,攻讀無線電專業。

在那個時代,年輕的學子們無不懷揣著學好數理化以建設新中國的理想與情懷。

劉永坦亦是如此,他毅然投身無線電專業,期望憑借自身之力共同守護祖國。

劉永坦在校期間勤奮鉆研,成績極為出色。尚未畢業,便被校方列為預備師資人選。

在那個時期,哈工大肩負起了助力實作社會主義工業化這一重大的歷史使命。

眾多滿懷誌向的青年,聽從黨和國家召喚,自四面八方齊聚哈工大,擔負教學科研重任,為新中國工業體系培育眾多人才。

在平均年齡僅 27.5 歲、人數超 800 人的教師隊伍中,劉永坦是一員,這支隊伍被稱作哈工大「八百壯士」。

畢業後,劉永坦曾於哈工大、清華大學以及成都的電子科技大學工作與學習。

1958 年,他投身於哈工大無線電工程系的建立工作之中。

在六七十年代,他承接多項國家科研課題,成果眾多,像國家「單脈沖延遲接收機」研制、「聲表面波」器件研究等。1978 年,他破格升為無線電系副教授。

然而此刻,他強烈意識到國內無線電技術的短板,急切渴望改變國內一味模仿先進國家技術、自主研發能力缺失的狀況。

在英國,他不僅深諳國際前沿的雷達理論先進技術,還獨自研發出「民用海態遙感訊號處理機」,被教授贊為極具價值且完善的工程裝置。

劉永坦學成後,眾多大學和科研機構邀他留外,可他歸心已定,只想用所學升級中國雷達體系,守護祖國和平。

劉永坦一生與雷達緊密相連,他個人的成果歷程,恰似新中國雷達發展的鮮活寫照。

國防安全的保障範圍取決於雷達能探測的距離。他國已在研制此類雷達,中國不能落後,這便是我要致力完成的使命。

劉永坦早年立誓為之努力,自英國回國,他組織三次攻關,使中國雷達技術持續登上新台階。

在首次攻關中,全力研制新體制雷達,成功突破傳統相控雷達的陣地限制。

早期雷達因追求精確度,其裝備體積龐大、品質驚人,通常采用固定的雷達陣地建設模式。

在六十年代,中國建成了彼時亞洲最大的傳統相控雷達陣地,其裝備多達五百節火車皮,守護中國達三十年之久。

伴隨戰爭技術進步,戰機與飛彈廣泛使用,傳統相控雷達陣地因固定存在缺陷,各國紛紛研制新體制雷達,中國在此已滯後。

從 1986 年起,劉永坦牽頭攻關,於 1989 年成功建成國內第一個新體制雷達站,領先全國,填補了相關空白。

在第二次攻關中,逆合成孔徑實驗雷達成功實作反超,將俄國甩在身後。

九十年代,劉永坦成功攻克國家「863」計劃中的「逆合成孔徑實驗雷達」重大計畫,能遠距離獲取多種非合作運動目標的精細影像。

中國軍工體系最初由蘇聯援助構建,眾多技術的進步起初難以擺脫蘇制的束縛和限制。

這項技術極具價值,擺脫了蘇制束縛,闖出獨特路徑,使中國雷達技術成功反超俄國。

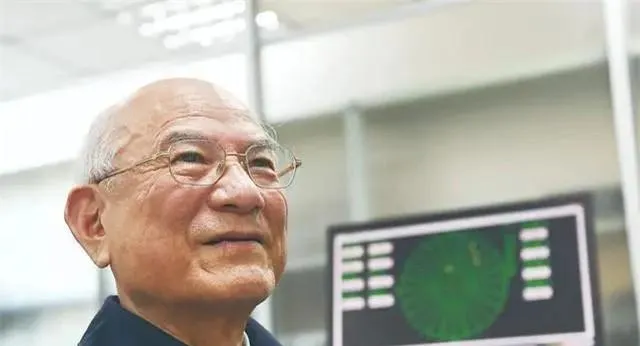

在第三次攻關行動中,海探雷達擔當重任,守護著祖國遼闊的萬裡海疆。

中國海岸線漫長,可在過去,因國力貧弱,中國未曾擁有強大海軍,外國軍艦常於中國海域肆意橫行。

在雷達範疇中,海探雷達始終是技術難題。地球呈圓形,電磁波直線傳播,稍遠就到地平線以下無法觀測,加之海面波浪影響,其有效探測距離不足 40 公裏。

劉永坦團隊成功攻克地波超視距雷達等技術,他們利用高頻電波繞射現象,讓電波沿富含鹽份海面「爬行」,突破限制,探測距離超 100 公裏。

這種具有決定性意義的技術進步,支撐起海防雷達體系,能對中國萬裡海疆進行全方位無死角的監控。

劉永坦一生貢獻無數予國家人民,最終達成兒時心願,護祖國安全和平於始終。

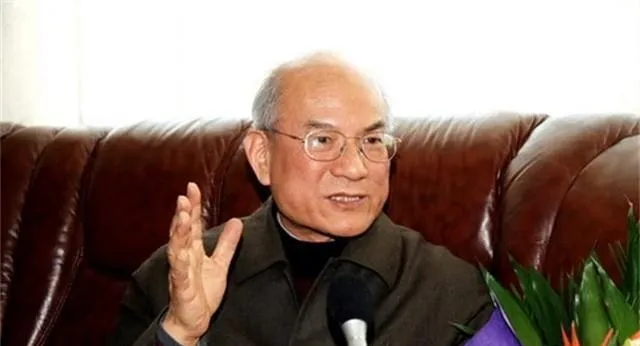

胸懷坦蕩的他,從不把名利放在心上。他榮獲過工信部國防科技進步特等獎等殊榮,還摘得 2018 年度國家最高科學技術獎。

2020 年 8 月 3 日,劉永坦與其妻子把 800 萬元國家最高科學技術獎獎金悉數捐出,設立永瑞基金,助力哈工大相關學科人才培養。

在 2021 年 9 月 29 日,中宣部將「時代楷模」這一稱號授予了劉永坦同誌。

那位令人尊敬且討人喜歡的「時代勞模」,於國家科學技術獎勵大會上,情真意切地言道:

我親身體驗了國家歷經從站起、到富裕、再到強大這一偉大的歷史行程。

我們一直篤信,國家的需求始終擁有最為強大的推動力,能激發無限可能。

【一位工科教師的強國之夢】,刊於【智慧中國】2020 年第 9 期。

【不忘初心:劉永坦】刊載於【科幻畫報】2019 年第 12 期