為了解決中國台灣問題,中國大陸在軍事上持續投入,其中最引人註目的便是專門為跨海峽奪島作戰而準備的登陸艦艇,而

"

野牛

"

氣墊船正是其中的佼佼者。

"

野牛

"

氣墊船並非中國本土產物,而是來自烏克蘭。

2009

年,中國與烏克蘭簽署協定,烏克蘭將向中國出口

4

艘

"

野牛

"

氣墊船,並提供全套技術。

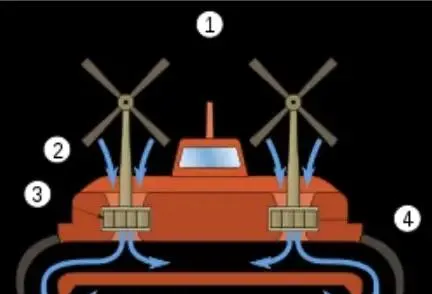

其中 2 艘由烏克蘭生產,另外 2 艘則在中國協助下,在烏克蘭專家的指導下完成。這意味著中國不僅獲得了 " 野牛 " 氣墊船的實體,更獲得了其背後的技術支撐,為中國未來發展同類裝備奠定了基礎。

在人們的印象中,氣墊船或許只是一艘漂浮在水面上的 「大氣球」,但實際上,氣墊船更接近於「飛在水面上的飛機」。

"

野牛

"

氣墊船的原理並不復雜:透過強大的發動機,將大量空氣註入船體底部的「氣墊」,形成一個「空氣的床」,將船體托離水面,並憑借氣墊的浮力,高速滑行於水面。

這種獨特的設計賦予了 " 野牛 " 氣墊船獨特的效能優勢。它長 57.3 米,寬 25.6 米,高 21.9 米,吃水僅 1.6 米,標準排水量 480 噸,滿載排水量 550 噸。

"

野牛

"

氣墊船的最高速度可達

60

節,也就是每小時

111

公裏,遠超一般艦艇的速度。憑借這一速度,

"

野牛

"

氣墊船可以在

1-2

小時內將解放軍部隊快速運輸到台灣島,並展開奪島作戰。

" 野牛 " 氣墊船的最大航程為 300 海裏,約合 550 公裏,足以往返於兩岸之間。更重要的是, " 野牛 " 氣墊船擁有強大的載荷能力,一次性可以搭載 3 輛 99A 主力戰車或 8 輛步戰車,相當於一個坦克排的火力。

如果中國擁有幾十艘甚至數百艘

"

野牛

"

氣墊船,便可以在極短時間內將一個完整的合成旅的裝備快速運送到台灣島,這將對台灣地區的防禦體系形成巨大的沖擊。

" 野牛 " 氣墊船也並非完美無瑕。它存在著一些難以克服的缺陷,限制了其在更廣闊戰場上的套用。

"

野牛

"

氣墊船尺寸龐大,運輸不便。盡管中國擁有

075

兩棲攻擊艦可以搭載

"

野牛

"

氣墊船,但

075

本身的運載能力非常寶貴,如果用來搭載

"

野牛

"

氣墊船,並運載坦克等重型裝備,無疑會造成巨大的空間浪費。

這意味著,如果解放軍想要將 " 野牛 " 氣墊船用於其他登陸作戰,必須先使用半潛船等大型載具將其運輸到目的地,這無疑會增加部署時間,影響作戰效率。

更重要的是,隨著中國海軍實力的不斷提升,出現了許多更先進、更實用的登陸作戰平台,

"

野牛

"

氣墊船的優勢逐漸被削弱。

中國研制了野馬氣墊船,其尺寸只有 " 野牛 " 氣墊船的一半,更靈活便捷,並且更實用。與此同時, 071 和 072 型兩棲攻擊艦的服役,意味著解放軍擁有了快速下放海陸兩棲坦克的能力,不再需要步兵在數十米的「死亡距離」上暴露於敵人的火力之下。

可以說,

"

野牛

"

氣墊船的許多優勢,已經可以透過其他更先進的裝備來實作,其存在的必要性變得越來越小。

從戰略角度來看, " 野牛 " 氣墊船也陷入了一種尷尬的境地。對於解放軍而言,其最重要的優勢,在於快速沖灘和快速部署的能力。

隨著中國軍隊實力的提升,解放軍已經具備了強大的空中和海上力量,能夠在登陸作戰前對敵方進行猛烈打擊,有效壓制敵人的火力。在這種情況下, " 野牛 " 氣墊船的優勢便不再突出。

"

野牛

"

氣墊船的尺寸過大,對於解放軍來說,它更像是一個「雞肋」,食之無味,棄之可惜。

盡管 " 野牛 " 氣墊船的技術先進,效能卓越,但現實情況是,解放軍已經有了更好的選擇。

"

野牛

"

氣墊船已經無法滿足現階段解放軍對於登陸作戰的需求,其存在僅僅象征著中國曾經的嘗試和探索,更像是一份關於武器發展的歷史記憶。

" 野牛 " 氣墊船的未來發展方向,或許是專註於技術改進,或者開發更小型、更靈活的氣墊船,以適應解放軍日益變化的作戰需求。

總而言之,

"

野牛

"

氣墊船是一件獨特的武器,但其未來命運,或許將取決於解放軍未來的作戰需求,以及解放軍對於未來戰爭形態的重塑。