近來,央視軍事頻道播出的 「淬火」系列紀錄片成為了國內外媒體關註的焦點,這部紀錄片多角度、全方位地展示了解放軍新質戰鬥力生成和新型武器裝備建設的最新成果,其中不少從未公開的新型武器裝備細節也隨之揭開了神秘面紗。尤其是在最新一期的節目中,福建艦的升降式電磁彈射操作室、電磁彈射擊發按鈕、彈射前保障排程訓練以及電磁彈射器導軌近景畫面更是首次亮相,引發了廣泛的關註與討論。

細心的觀眾會發現,福建艦的一些設計細節令人眼前一亮。例如,作為飛行甲板上最重要的航空保障設施之一,福建艦的電磁彈射操作室采用了與美國 「福特」級航母新一代彈射器控制站相似的結構,均配備了可升降的六邊形觀察窗。

此外,為了保障艦載機和甲板下操作人員的安全,福建艦的電磁彈射操作室還增加了頂部裝甲層保護,這與

「尼米茲」級航母彈射器控制室無裝甲保護的設計形成鮮明對比。

美國 「戰區」網站在 9 月 12 日對相關視訊進行了深入分析,認為從「淬火」系列紀錄片中曝光的畫面來看,福建艦的電磁彈射各子系統與美軍「福特」級航母高度相似,尤其是飛行甲板航空保障的配置和編組明顯借鑒了「福特」級航母的設計思路。

「戰區」網站指出,飛行甲板航空保障子系統是航母區別於其他大型主戰水面艦艇的重要標誌,也是保障各型號艦載作戰飛機在航母上起降回收和有序作業的核心,很大程度上決定了一艘航空母艦的綜合作戰能力。

作為傳統的海軍強國,美國在航母的設計、建造和使用方面積累了近百年的豐富經驗,在航空保障系統的設計、研制、試驗和使用上更是擁有大量寶貴經驗和可靠數據。因此,中方選擇有針對性地借鑒美軍在航母設計和使用方面的成功經驗,無疑是一種高效且務實的做法。

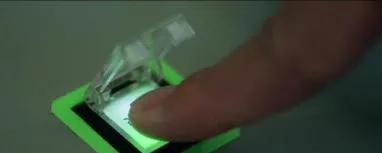

「淬火」系列紀錄片展現的畫面顯示,福建艦的保障人員組成了一支支「一站式工作群組」,這意味著福建艦采用了與「福特」級航母類似的「一站式保障站位」配置。艦載機在起飛前,只需在一個保障站位即可完成維修、通電檢測、供電、加油、掛彈等所有保障作業,無需像「尼米茲」級航母那樣在不同站位間來回奔波。

這種 「一站式」保障模式簡化了保障流程,縮短了艦載機的出動準備時間,減少了人員冗余,顯著提升了綜合保障效率。此外,我們還能看到,福建艦甲板上那些身穿黃色馬甲的工作人員,背後的標誌也從「起飛」變成了「彈射」,這一細節變化也體現了福建艦從滑躍型航母到彈射型航母的轉變。

眾所周知,作為現代軍事科技的集大成者,航空母艦已經成為大國海軍執行多樣化作戰任務的標配,而艦載機則是航母戰鬥群中奪取和保持制空權、制海權以及制電磁權,實作最終軍事目標的重要手段。

受限於航母上特殊的起降條件,滑躍起飛方式存在諸多限制因素,彈射起飛方式則成為了艦載作戰飛機海上起飛的核心關鍵。 與新一代電磁彈射器相比, 「尼米茲」級航母上裝備的蒸汽彈射器存在著彈射機構體積大、能量利用率低、能效不高、能量輸出不可控、彈射容錯能力差等缺陷。

此外,蒸汽彈射器還存在著對艦載機機體造成長期應力損傷等問題,而美軍的

EMALS

電磁彈射器可以彈射起飛重量從

0.2

噸到

45

噸的各型艦載機,這是「尼米茲」級航母上的

C-13-2

型蒸汽彈射器無法比擬的。

不僅如此,航母上的蒸汽彈射器配套設施繁多,系統操作和配置復雜,其縫式缸體對產品加工精度和材質要求極高,且 U 型密封條磨損嚴重,需要經常更換,維護成本高昂,需要在飛行甲板部署大量彈射器維護人員。

相比之下,

「尼米茲」級航母的

C-13-2

型蒸汽彈射器的重大故障周期為

405

周,而「福特」級航母的電磁彈射兩次重大事故之間的間隔周期高達

1350

周左右,在可靠性方面,蒸汽彈射器明顯遜色於電磁彈射器。

更重要的是,航母的大部份作戰任務都由艦載機完成,因此艦載機的出動回收能力和單位效率成為了衡量航母綜合作戰能力的關鍵指標。 美方進行的對比實驗表明,蒸汽彈射器在出動效率方面明顯低於電磁彈射器。

根據美國海軍有關彈射器的對比理論模型和建模仿真模型,在

12

小時持續出動回收能力方面,「尼米茲」級航母僅為「福特」級的

77%

左右,在

24

小時高強度出動回收能力方面,「尼米茲」級航母僅為「福特」級的

69%

,而且「福特」級航母的飛行甲板保障人員還減少了

300

多人,航空聯隊的保障人員也減少了

20%

。

基於美軍的經驗教訓,中國有關科研單位原本為 003 型航母配套研制生產的某型蒸汽彈射器雖然已完成設計定型工作,但經過與電磁彈射器的對比實驗,海軍最終決定調整 003 型航母設計方案,為福建艦換裝新型電磁彈射器,而研制周期長達 15 年的蒸汽彈射器則轉入技術儲備。