上海,奉賢,南橋。金秋十月,清爽的秋風吹來略帶涼意的寧靜。而運河居委的一棟小樓裏,卻忙碌得熱火朝天。

春江健康小屋,一座開了二十七年的公益醫療服務站。

當記者走上二樓,一位身披白大褂的老人正被許多居民簇擁著:「你這個血壓控制得很好,後面只要照常吃這個藥就好了。」一張擺著一幅聽診器和一支筆的桌子旁,春江小屋的負責人顧春江並未註意到記者的到來——他的眼中只有病人。直到送走最後一位居民,他才看向記者,春風般的笑容,帶來這個與季節截然相反的溫暖。

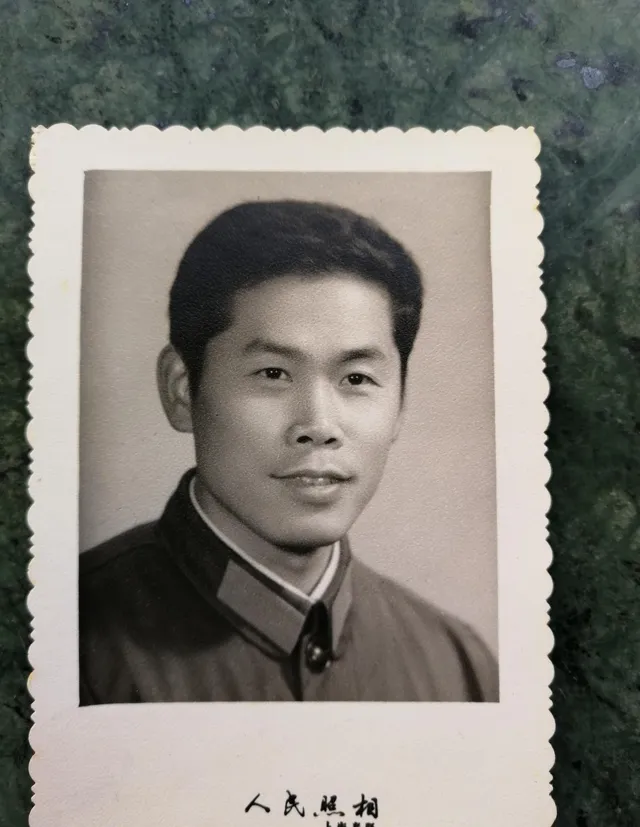

76歲的顧春江,從醫已然51年。即便在軍營,他也是一名軍醫,學醫有成,造福鄉梓始終被他奉為人生的最高追求。談起從醫的這些年,顧春江的面容總是洋溢著笑容。

初心永固——從群眾到群眾

提起過往,顧春江總是把艱苦歲月說得風輕雲淡,把自己的夢想說得擲地有聲:「我生在舊社會,當時生病了找不到醫生,母親束手無策,我就決定以後一定要學醫,造福鄉親。」從此,學醫和報效鄉裏就成了他一生的誌向。

時光過得飛快,年僅18歲的顧春江並沒有機會學習醫學實作夢想,而是早早地參加工作。雖然此時的他深受領導的器重、同事的認可和群眾的擁護,身邊的人都贊譽這個初出茅廬的小夥子擁有一片光明的未來。可在他的心底,那被埋藏許久的誌向仍然保持著旺盛的活力,只等一個機會破土而出。

這個機會終於來了!

1968年的夏天,國家要招衛生兵,顧春江知道了這個訊息,沒有絲毫猶豫便報名入伍了。在廣州軍區空軍後備部,他如饑似渴學習醫學知識與技巧。但他深知,僅僅是衛生兵的知識還不足以讓他學成後回家鄉報效父老鄉親。透過焚膏繼晷的努力,1970年,他成功考取第一軍醫大,成為了一名工農兵大學生。畢業後,顧春江被分配到廣西桂林部隊醫院從事醫療工作,他也正式以一名醫生的身份開始工作了。

服役十六載,青春倏然去。36歲的顧春江面臨人生的選擇:繼續服役,還是轉業回鄉。面對首長和戰友的挽留,他想起了自己報效鄉裏的初心,毅然決然地選擇了轉業回鄉,成為一名沖鋒在一線的白衣戰士,。

回到南橋,組織上很重視這位部隊轉業的同誌,對他的行政能力和黨性覺悟十分認可,同事們都想推舉他為中心醫院的書記。但比起從政、做領導,他更想在群眾中行走,為群眾看病解憂。於是,在妻子的支持下,他向組織說明了心願,主動放棄了書記職務,成為了醫院的業務骨幹。

他熱愛這個職業,如今奔八的他依然保持著為群眾盡心盡力的熱情,每周有四個半天在南橋、光明等多家社群衛生服務中心和門診部擔任首席醫師,發光發熱。「人的幸福來自被人需要和可以付出,所以我很幸福。」

永葆青春——從綠軍裝到白大褂

「十六年的軍教生涯給您帶來了什麽?」

聽著記者的提問,顧春江陷入了沈思。對於76歲的他來說,軍教已經是大半輩子前的事了,回憶起來也有些費勁。但最後他又燦然一笑 :「沒有什麽特殊的,或許有些特別的東西,但是我也只覺得是平常了。」

是的,軍教十六年的點點滴滴,早已如涓涓細流匯入顧春江的日常了。他的桌面上,總是整潔如新;他的行為邏輯,總是條理井然。部隊鍛煉出來的堅毅與韌勁,早已在幾十年如一日的工作中變成理所當然。

1979年,顧春江被派到奉賢區中心醫院進修一年。當時醫院條件很差,許多基礎設施都不夠健全。有一次搶救一個大出血心臟驟停的病人,需要進行心臟按壓,可是鋼絲床太軟,護士必須跑去拿硬板,這個過程大概需要花掉2-3分鐘。時間不等人,這是一場與死神的較量,一旁的顧春江沒想太多,毫不猶豫鉆到床底下,用自己的背脊頂住病人,其他醫生開始輪流做心臟按壓。搶救結束後,主任沒看到他,就問:「顧春江去哪裏了?」他一邊答應「我在下面呢」,一邊從床底爬出來,白大衣上沾滿了病人的血跡。主任看到他的狼狽樣,動情地說:「什麽是解放軍,這就是解放軍!」

45年後的今天,醫院的醫療設施都健全了,顧春江也不必再去撐床底了。但當年意氣風發的小夥子,卻在歲月的磨礪和辛勞的工作下,被病魔盯上了。

2013年,顧春江確診惡性腫瘤,經手術後治療略微好轉,2019年復發,2021擴散,如今的他表面安然無恙,內裏卻病竈纏身,每月要做一次化療。可即便如此,他也仍然是燦然一笑,雲淡風輕地說著自己正在做的事:「只要我的身體授權,我會一直為鄉親鄰裏提供醫療咨詢。」

他仿佛在說一件微不足道的小事。

在顧春江的內心深處,他依然是病床下那個年輕的自己,依舊是一名人民子弟兵。所以他不怕吃苦、從不屈服、永葆樂觀的精神,始終洋溢著青春熱血。

春江小屋——從3個到23個

「我們是來追星的。」前來春江小屋就診的居民這樣告訴記者。

從1997年的「運河居委醫療服務咨詢站」,到現在的春江健康小屋,顧春江早已成為了當地炙手可熱的「明星」。有一次宣傳部門來為他拍攝宣傳片,拍到他腫瘤手術後第一次到春江小屋開診的鏡頭,從社群中找來的演員郭奶奶回想起當時的場景,口中念叨著「我還以為你再也不來了」,眼中的淚水就已經止不住地落下了。

那一次手術缺席,是顧春江27年來獨有的兩次,他在身體稍微回復一些後就立刻回到了春江小屋為居民們看診。在當地居民的眼中,他就是明星,溫暖著他們生活的點滴。

在周圍居民口中,時常會說起顧醫生的那些事兒。顧醫生把90歲的老太太從沒有電梯的老房子三樓背下樓,送她去醫院搶救;有人從醫院檢查出來尿路結石被告知要手術,顧醫生經多年經驗判斷這個結石屬於草酸鈣,讓其體外震動,順利排出來,病人開心地拿著小碎石像拿著寶貝似的給他看;一位甲狀腺腫瘤病人,不能判斷性質是惡性還是良性,顧醫生鼓勵其手術切除,後來做病理,確實是惡性,一家人都跑來感謝……

但二十七年不總是一帆風順,更多的是風風雨雨。「春江小屋的發展,我有三道坎最難過。」

1997年3月5日,「運河居委醫療服務咨詢站」初創。一張桌子、兩條長凳、三個熱心好夥伴,開始了他們的愛心播撒之旅。沒有想過任何的報酬,他們只有一個樸素的想法,就是為周圍居民解決點實際的問題和困難,解除他們的疑慮。可惜其他兩位夥伴後來都身體患病,結束了,顧春江一個人又堅持了近五年。這五年裏,他既要完成所在醫院安排的各項值班工作,還要負責烈士遺屬的上門診治服務,更要兼顧資訊站的工作,用一本本筆記本記下每一位居民的身體情況。

顧春江滿懷驕傲地說:「說起來我也算是第一批誌願者了,那時候還沒這個叫法呢。」

居民們的口口相傳,讓大家都知道了這位善良熱心的顧醫生,陸續有了新生力量的加入,一切都在向好的地方發展。

可是顧春江的生活也在變化——他搬家了。

距離春江小屋四十分鐘的路程,讓年過七旬的顧春江心中生出了疑慮,是否繼續,自己患病的身體又是否吃得消。他想著春江小屋現在有了更多新醫生了,自己也就沒那麽重要了,應該可以放手了吧?

他的想法不脛而走,傳到了居民們的耳中。居民們一個個坐到他的面前,真情懇切地請求他留下來。

「顧醫生,你走了不行的!」

「你不能走啊!」

「我們需要你!」

群眾的需要再一次堅定了他的初衷,春江小屋,仍然有著顧春江的坐診。

如今,每個月的第一個、第三個星期六,春江小屋都會開展誌願者服務日。居民們都會相約來到這裏,測個血壓血糖、向醫生咨詢咨詢、做個心理疏導、拔個罐做個針灸等,同時也來看看顧醫生和他的團隊,說說家長裏短。房子不大,始終熱熱鬧鬧、暖意融融。

厚德長者——從小醫生到大主任

「部隊醫院和地方醫院不同,我需要不斷學習不斷進步,才能更好的造福群眾。」

部隊病種比較單一,他時常覺得自己的水平不夠。轉業回來到了中心醫院後,他一頭紮進學習中。吃飯時、坐車時、睡覺前,他始終手捧著書如饑似渴地學習。很快,他的發奮努力有了成效,業務能力明顯提升,慢慢從一個小醫生,逐步成了一位大主任。周圍同事經常來向他討教各種問題,他成了同事口中的「小神通」。

當時很多醫生到醫專兼職做老師。但是學生們反映,很多兼課老師只會拿著書照讀。可顧春江不同,他去上【診斷內科學】,三個班級的學生一起聽,深入淺出的分析和通俗易懂的比喻讓學生們都大有收獲。當顧春江宣布下課的時候,學生們集體起立鼓掌,頓時扭轉了兼課老師的形象。

「無論是教學還是看病,我們都不能直接把晦澀難懂的知識灌輸給對方。」顧春江的教學方法,是源自他自學時的感悟,也是他作為一名厚德長者為後輩盡一份力的責任感。

這種責任感也延伸到了春江小屋。提起小屋的年輕人,他如數家珍,從家鄉到年紀,從學歷到工作,他都了如指掌。他時常想著,年輕人多一點好,自己也能從年輕人身上學到很多新的理論,春江小屋也能發展得更好。

「現在我們的團隊人多了起來,建制也完整了,我也就放心了。就算哪天我不在這了,居民們也不會受到影響的。」

他對年輕人寄予厚望,也把這一份期待延伸給每一位病人。

綠軍裝和白大褂,這兩種服裝都是奉獻的符號,代表著顧春江追隨夢想、奉獻付出的一生,代表著他從一個朝氣蓬勃的小戰士到心懷蒼生的好大夫的歷練之路,代表著他有情有義有仁有愛的精彩人生。他,讓居民在家門口就能享受到優質的醫療服務,社群醫療誌願服務在奉賢遍地開花、蔚然成風,春江精神也必將如滔滔運河之水,生生不息,源遠流長。

綠軍裝和白大褂交織,守護和奉獻匯聚,風風火火地,顧春江已經披著這身聖潔走過了51個春秋。

他以醫生和誌願者的身份,為無數患者驅散病痛的陰霾;以軍人和教師的角色,為社會傳遞堅韌與知識的力量。

在他身上,我們看到了夢想的堅持、愛心的傳遞、醫術的精湛和師德的崇高,更看到了對生命的敬畏和對人類健康事業的不懈追求。

「只要身體授權,我一定會來。」他始終念叨著這句話,正如在他還是孩童時立下的誌向。

一顆赤子心,一片桑梓情。

作者:朱子琪

文:朱子琪編輯:顧洋責任編輯:何易

轉載此文請註明出處。