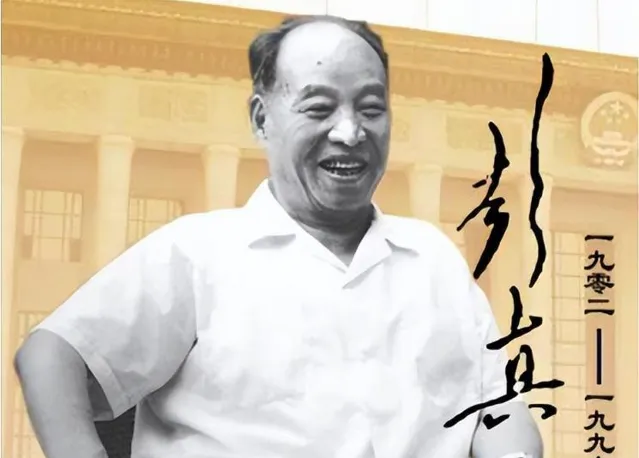

聶榮臻:最後的安排與偉大的遺產

中國十大元帥中最後一個去世的是聶榮臻,他的離世是一個歷史時代的謝幕!

1992年,坐落在北京301醫院的一間病房裏, 93歲的聶榮臻元帥靜靜地躺在病床上,似乎已經預感到了生命即將走到盡頭。

正如一位將領即將退場,他自信而從容地對身邊的人說:「我該走了。」

然而,離別的時刻,他不僅沒有選擇悄無聲息地離去,而是以一種莊重的方式,安排了生命最後的三件事。

這三件事,不僅僅是一個將軍臨終前的囑托,更是他一生經歷的心路歷程與對國家的深切關懷。

它們共同構成了聶元帥精神世界的一部份,代表著他的理想、追求和難以磨滅的歷史銘印。

透視聶元帥的堅韌與奉獻

在新中國成立之前,聶榮臻經歷了人生中最為緊張和忙碌的時期。

從副總參謀長、華北軍區司令員,到平津衛戍區司令員、北京市長,他身兼數職,滿是責任與使命感。

每當看見那堆積如山的工作檔,他總是握緊雙拳,堅定地說:「事情做不完,怎能安心?」這句話無不透著一種堅韌不拔的精神。

然而,盡管身體逐漸被病痛折磨得面容憔悴,聶榮臻卻始終沒有放棄。他的這種倔強,仿佛是一種與生命賽跑的勇氣,一種對職責的無怨無悔。

他在暗淡的辦公室裏拼搏,仿佛將所有的焦慮、痛苦都化為無形的力量,繼續為這個年輕的共和國服務。經過抗美援朝的洗禮,聶榮臻的身體健康急劇惡化。

據醫生評估,他不僅患有高血壓和心臟病,甚至出現了神經平衡失調的癥狀。但他對此的態度,卻是一種超脫和無畏。如同古語所雲:「不怕慢,就怕站。」類似的堅持與決心,構成了聶元帥人生的底色。

三件事的深遠意義

時光推移至1992年5月,聶榮臻以93歲高齡留下的三件安排,如同歷史的縮影,深深印刻在時代的長河中。

第一件事,掛一張毛主席的照片。

這不僅僅是他對偉大領袖的感情寄托,更是對革命初心的堅定信仰和認同。

聶元帥在最後時刻依然選擇以這種方式與毛澤東的精神進行對話,表達他對理想的追求以及與偉大領袖共同奮鬥的驕傲。

第二件事,是關於彭真的關心。「彭真同誌的身體怎麽樣?」這是聶弘臻對老戰友深深的牽掛。他和彭真早在抗戰時期就建立了深厚的友誼,歲月流逝,如今兩位革命老前輩都步入老年。

這個無異於讓人們感受到革命情誼的真摯,也反映出了他們對彼此的關愛,與對偉大事業的堅守。即使在臨終之際,聶元帥從未忘記那些曾並肩作戰的夥伴。

第三件事是關於國家大事的遺言。在毫無力氣的情況下,他仍然要求秘書錄音,盡管他的聲音微弱卻堅定。這一刻,仿佛時間靜止,而聶元帥的聲音,是對國家未來的叮囑,寄托著他對新中國的希望與期盼。

聶榮臻的言語,猶如蒼穹中的星辰,雖然微弱卻閃耀著光芒,照亮後世的前行道路。

回望歷史,聶榮臻的偉大人生

聶榮臻走了,帶走的是他身上的戎裝,卻留給了世人無盡的敬仰與思考。

庚子之年,這位心系國家的元帥,為我們上了一堂生動的歷史課。

縱觀聶元帥的傳奇經歷,他一直以來的奮鬥並不是出於個人的名利,而是源於對國家、人民深厚情感的表達。

就像那些銘刻在歷史上的足跡,每一次腳步都是他無數心血的結晶。

在抗日戰爭、解放戰爭、和平建設的不同階段,他始終處於時代的最前線,鑄造了新中國的基石。

在追逐夢想的道路上,「初心」一詞雖然聽起來平凡,卻蘊藏著無盡的力量。

聶元帥的初心,就是那份追求公平、正義、和諧的信念,這份信念始終激勵著後來的無數人。

聶榮臻的心靈余溫

值得一提的是,聶榮臻在世時,始終牽掛著一個日本孤女。

在戰火紛飛的1940年,他勇敢地從戰鬥中抽身,呵護那些無辜的孩子。

那一刻,聶元帥顯露出的是一種超越了國界的寬廣情懷和人道主義精神。

即使在炮火中,他依然相信人與人之間的溫情與希望,仿佛在黑暗中點燃了一盞溫暖的明燈。聶榮臻在自己生命最後的時刻,依然高度關切國家的未來和人民的幸福。

正如他在與美穗子的重聚中所流露的情感,彼此間的問候,仿佛穿越了歷史的迷霧,凝聚成那一刻最真實的感動。

一個時代的謝幕

聶榮臻的一生是中國革命史和新中國成長的縮影。

他歷經了風雨滄桑,見證了歷史的變遷;從槍林彈雨的時代走向建設的輝煌。

作為中國十大元帥之中最後一位離開的人物,他的去世也是一個歷史時代的謝幕。

對於今天的我們,聶元帥的精神依然激勵著無數追求美好、堅定前行的人們。

可以說,「為中華崛起而讀書」的號角,不僅響徹在他當年奮鬥的歲月中,更在今天的新征程上重響。

你是否也沈浸在聶榮臻的偉大人生中?在現代社會的快節奏中,我們又該如何延續這一精神,傳承這份信念,銘記歷史,關註未來?這一切,究竟該由誰來回答?或許,聶元帥的精神將繼續指引著我們,去尋找更為豐盛的人生和更為廣闊的未來。