說三個 二維動畫電影 有關的。

1.群像運動鏡頭,即有名的「一百匹馬」問題。

群像因為每個人物都需要或多或少的刻畫,而且還要滿足透視關系和鏡頭運動。對於電影級別的二維動畫(無論是不是手繪),都需要大量的高精尖工作量,很多情況下在分鏡甚至劇本階段就會進行調整。

參照一下

@zecy的文章:

現在還有一個月的時間,導演說他一個場景要有100匹馬在跑,同時還有各種之前出現過的角色要出現在鏡頭中幫助女主角逃跑,你覺得應該要怎樣做?A. 找幾個原畫師爆肝來畫。

B. 就畫幾匹,用合成復制成100匹,但是因為鏡頭估計有很多,所以還是要畫很多。

C. 用3D建模做幾匹馬,然後復制成100匹。

D. 寫100個「馬」字。

E. 寫1個「馬」字,然後加上「×100」。

A-E可以對應很多很多導演風格,嗯嗯。

不過最近的二維動畫電影已經開始挑戰群像運動鏡頭了,比如細田守的【バケモノの子】,用三維轉繪的方法做了大量的群運動鏡頭,來表現妖怪世界和人類世界的人物場面,就是「搞個大場面」。

2.材質動畫

由於幀動畫制作的特點,特殊材質運動的動畫十分難做,沒有了賽璐珞動畫的精準之後,加動畫師難以理解原動畫的思路,包括結構、光影等等,很容易產生幀關系錯誤,俗稱「抖」。因此這類的動畫需要【很少】的原畫師從始制作到結束,工作量和難度都是不可小覷的。最右代表性的就是中國的水墨動畫真!的!是!一!張!一!張!畫!水墨畫!又比如在玻璃上制作的手繪動畫

Aleksandr Petrov動畫作品【俄羅斯鐵路廣告】(wifi預警),或者油畫動畫

震驚!【愛梵高】 56800幀梵高風格的油畫拍成的電影。

3.特殊運動鏡頭

宮崎駿爺爺最喜歡炫技的鏡頭,鏡頭想怎麽轉就怎麽轉,人物想怎麽動就怎麽動。別人家都是用透視誇張糊過去,比如【乒乓】,宮崎駿爺爺:「吃我大轉鏡頭」!不過這樣的鏡頭透過三維轉繪或者直接用三維鏡頭糊已經可以輕松實作,比如

京都動畫出品的【吹響吧!上低音號】的op中的旋轉鏡頭是否需要極大的工作量? - ACG是直接用三維糊,今年的奧斯卡短片提名

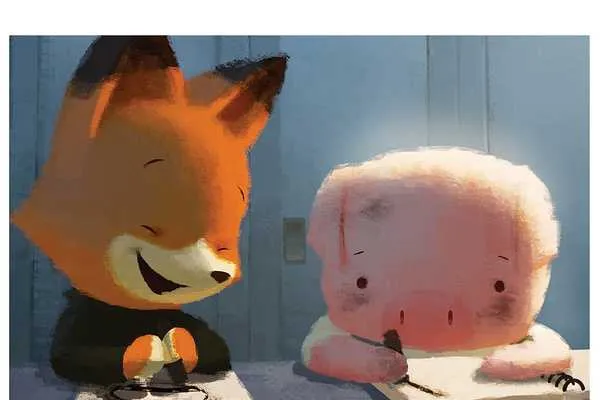

The Dam Keeper是用三維轉繪(下面這個兩個小基友二人轉的鏡頭)。

看到這些鏡頭,每次都會不由得「臥槽」出來,都是動畫人心血(真的是血)的結晶啊。