父母年齡與孩子是否優秀,其實要討論兩個階段,第一個階段是懷胎十月。關於這方面,前面許多的答案已經說得很完整了,包括懷孕難度增大,流產率增高,唐氏症候群的機率上升等等。應該說,高齡父母,尤其是高齡母親卻是在懷孕生子的整個過程中更坎坷一些,面臨的風險也更大一些。

但對一個孩子的整個人生來說,在母親子宮內的十個月僅僅是一個片段。一對二十歲出頭的年輕父母和另一對已經進入而立之年的壯年父母,會分別自己的孩子帶來什麽?我這裏要討論的,就是在孩子出生之後將要發生的事情。

體重

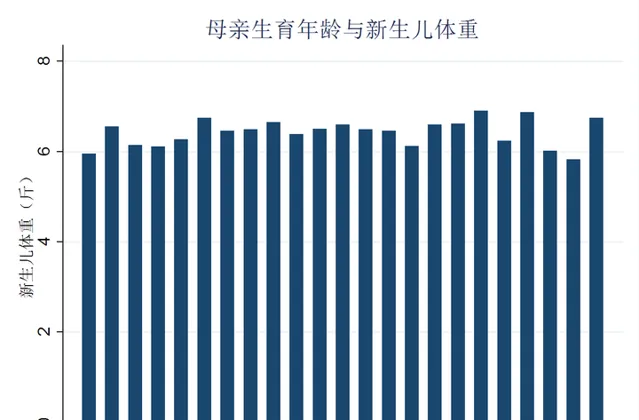

新生兒體重和母親的年齡一般被認為是存在一個倒U型關系,即隨著母親年齡的上升,新生兒體重先上升後下降,這個拐點一般出現在30-35歲之間。也就是說,過了30歲再生孩子,孩子的體格可能更大。但從下圖可以看到,這個效應不是特別明顯,各個年齡段的母親所生的孩子,剛出生時的體重都是差不多的。

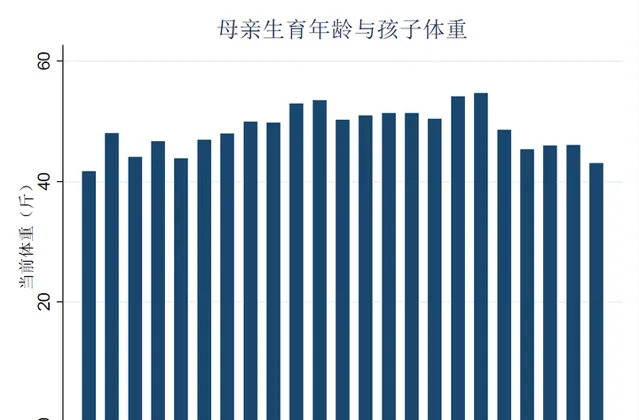

一些朋友可能會覺得,新生兒體重僅僅是一個側面,也不一定是好事,何況比較重的新生兒可能還需要剖腹產。但事實上我們能發現,30-35歲產婦孩子的體重較高這種現象,不僅在出生時出現,在孩子長大時仍然持續存在,其振幅甚至比出生時更大一些。下圖顯示,如果同樣對比7-8歲的兒童重量,那麽母親生育年齡在33歲的孩子(54.7斤)要比母親生育年齡僅有16歲的孩子(41.7斤)重整整13斤。而隨著母親生育年齡進一步增加,在生育年齡達到38歲時,7-8歲兒童的體重又回到40斤左右。

對此我們可能仍然有疑問:

首先,體重更重,到底是不是好事?這個問題見仁見智,但對於絕大部份兒童來說,體重過輕一般常常是與「體弱多病」緊緊聯系在一起的。

其次,兒童體重的差異,到底是由「新生兒體質」決定的,還是後天養育過程決定的?在體重這個變量上,先天和後天這兩種效應很難分開,但分開這兩種效應,對我們其實也沒有多少幫助——因為這個數據模式本身已經足夠有趣,而且即便研究發現後天養育過程對兒童體重的影響很大,我們也很難讓一名16歲的母親按照33歲的母親的方式來養育孩子。

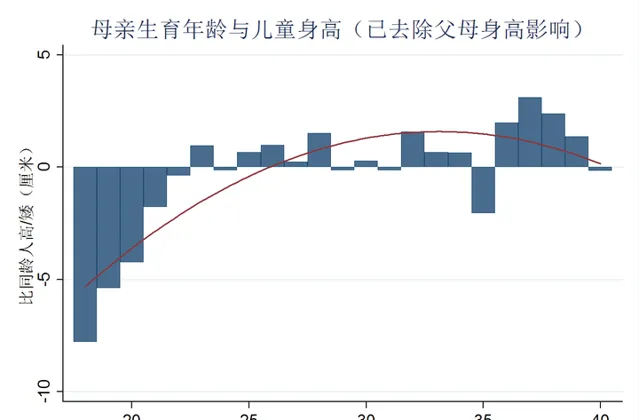

身高

可能「體重更重」並不是一個十分正面的詞匯,但「身高更高」顯然就是時下父母的追求了。身高是一個受到父母身高(基因影響)和孩子年齡影響很大的變量,因此,如果我們僅僅將兒童的身高平均,可能得到的是一個混雜了孩子年齡效應與父母身高效應的數據。我們對身高這個變量做如下處理:

首先,將一個孩子的身高減去該年齡段兒童的平均身高,即算出這個孩子比同年齡段的孩子高/低幾厘米。

其次,用孩子的父母身高來回歸身高數值在各個年齡段的離差。

最後,獲得第二步回歸時不能被父母身高所解釋的殘留誤差。

此時,這個殘留誤差就是一個去除了年齡效應與父母基因效應的數值,僅僅包括了「新生兒體質」和後天養育過程兩部份資訊。

上圖列出的就是這樣一個孩子身高和母親生育年齡之間的關系,擬合時我們不難發現同樣存在一個倒U型的關系,即孩子的身高隨著母親生育時的年齡增加而先增大後減小(37歲後的數據雖然均值大,但樣本數量少,對整個倒U型沒有影響)。使用二次擬合,我們可以找到身高的峰值——當母親選擇在33歲生育時,孩子的身高最高;而在23歲及之前生育的孩子,身高要比同齡人低1到5厘米左右。也許是因為先天身體條件不好,也許是因為後天養育中出現了什麽問題,但不管什麽原因,23歲以前生的孩子比同齡人更矮是一個統計上顯著的事實。

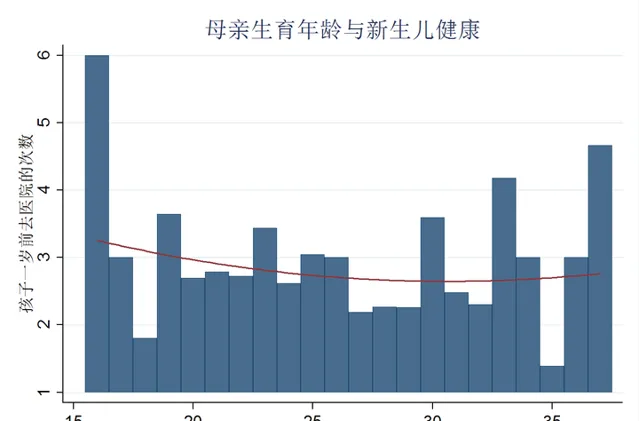

健康

30-35歲的母親生出的孩子的不僅在出生時更重,在孩子長到7-8歲時也更高、更重;而23歲以前生出的孩子在身高體重方面都處於劣勢。一種可能的原因是後者的身體較為孱弱。使用「一歲前孩子去過幾次醫院」這個變量,我們可以在一定程度上度量孩子的先天身體條件。

結果不出所料,新生兒一歲前看病的次數隨著母親年齡的上升呈現正U型,先下降後上升。使用二次擬合後,我們發現看病次數的最低點出現在31歲,而數據顯示從27歲到32歲時出生的孩子的周歲前看病次數都相對較低,顯得更為健康。

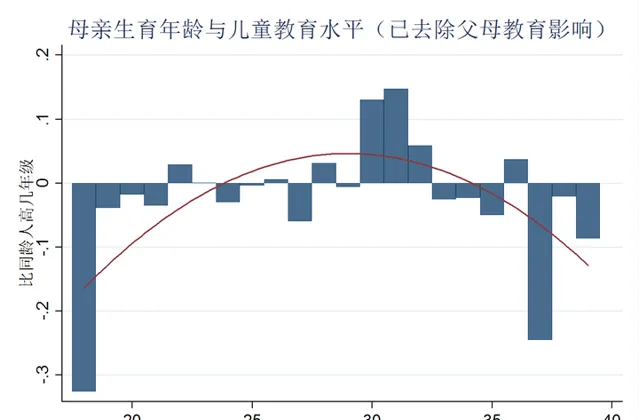

教育水平與短期記憶力

從前面的幾個分析可以得出一個比較穩健的結論——30歲-35歲時生出的孩子,不管是先天還是後天原因,身體更加強壯,更高大。但會不會有「四肢發達、頭腦簡單」的現象出現呢?可以首先從教育年限這個變量著手。像身高的分析一樣,我們首先在每一個年齡段減去教育年限的均值,算出一個孩子比他同齡人高/低幾年級,再用父母的教育水平來解釋這個比同齡人更高/低的教育年限,隨後剩下不能解釋的部份,被認為是僅由母親生育年齡所帶來的先天和後天因素所共同導致的,而和其他基因等因素無關

上圖顯示,雖然四肢發達,但頭腦並不簡單。30-32歲母親所生育的孩子,比他的同齡人要平均高出0.1年級左右。

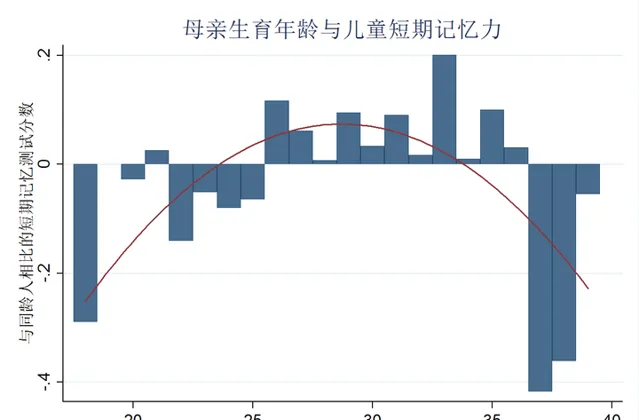

短期記憶力也出現了相同的模式。

短期記憶力在調查中是這樣測試的:調查員報出10個詞語,被調查人在兩分鐘內記憶,並在兩分鐘之後復述。可以看見,母親生育年齡在26-35歲的孩子比同齡人有著更好的短期記憶力,其中母親生育年齡在33歲的表現最佳。

結論

從出生缺陷機率提高的角度,推遲生育似乎一無是處。但孩子的人生並不只有母親子宮內的十個月。

根據以上分析,我們可以看到當母親的生育年齡處於30-35歲這個區間時,孩子在0到15歲區間內,各方面的表現都更為出色。這裏固然存在許多後天因素(30多歲的母親更會照顧孩子,更有經濟實力來保障孩子的營養和教育),但我們是不是就能夠完全否認先天因素的存在呢?恐怕仍然不行。選擇在30歲之後生育,在社會學上的好處之外,也許還有著生物學上的好處,雖然我還不知道這些好處可能是什麽。

最後,希望各位年輕女效能頂住社會上和來自親朋好友的各種壓力,堅持自己的選擇。任何時候生育都有得有失,在自身和家庭都更加成熟時再要孩子,並沒有那麽可怕,還可能有許多額外好處呢。

註:

1,所有數據均來自CFPS2012,6453個樣本。

2,本文不是學術論文,因此為了使得圖表更具視覺沖擊,每張圖示的上下限被我人為篩選過,但計量結果十分顯著。

3,父親的生育年齡對孩子的影響沒有固定模式,因此我沒有在文中做分析。除了一個情況:父親生育越晚,孩子身高越低——因為身高比較矮的男性平均婚育年齡都晚。