情緒上順其自然

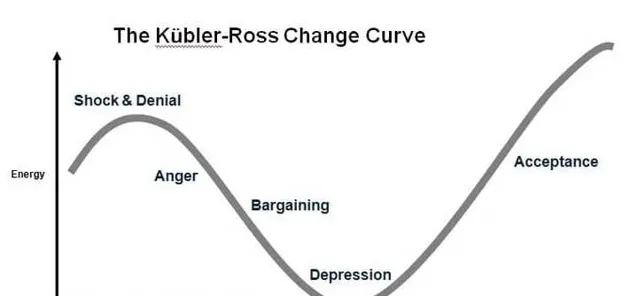

1、悲傷五部曲

心理學有個模型來解釋人們遇到創傷性事件後的心理過程——「悲傷五部曲(又稱庫伯勒-羅絲模型)」,包括否認、憤怒、討價還價、抑郁、接受五個部份,這些階段不一定按特定順序發生,當事人也不一定會經歷所有的階段。但庫伯勒-羅絲把該模型用到所有災難化的個人損失上(工作、情感、自由),也包括家人的離去、離婚,她認為遭遇創傷的人們至少會經歷其中兩個階段。

創傷後的種種表現,一方面可以看做是面對一時難以承受的壓力時表現出的「失控反應」,同時它也是人們重新試圖與這個無常的世界繼續相處的一種方式。

對抗、拖延、回避、懷疑……到最後的妥協或接納,都是從創傷到穩定必經的過程,最終的接受只能來自於時間的積累,還有漫長的過程中人們在應對這個不完美的世界時所做出的種種努力。

2.情緒出現後不要試圖去「解決情緒」

焦慮癥與恐懼癥的一個區別就在於前者沒有明確地擔心物件,但不少焦慮者會出現臉紅、心慌、胸悶、氣短等軀體不適,恰恰是這些表現會像助燃劑一樣讓焦慮者變得更加焦慮。疑病感其實屬於「對疾病或健康的焦慮」,一些疑病者表面上是對某種疾病的過度擔憂,但對這種「焦慮感」本身的不接納反而會加重「疑病感」。強迫癥的「自指」體現地更加徹底,當你出現一個無法遏制的沖動(想法或行為),幾乎與此同時會想要把它壓制下去,因為在我們認知中那些沖動是不好的、不允許的,因此它不應該出現,但就是這種「反強迫」會讓強迫癥狀更加顯著。

我們常常陷入這樣的「自指」怪圈中,它是一個陷阱。情緒問題不同於客觀的問題,我們遇到一道物理難題,會想要去解決它。而面對情緒難題,如果我們也保持同樣的態度,就會陷入麻煩,因為「解決情緒」本身這個說法會與先前的情緒問題融合在一起,形成新的困境,反而讓情緒問題無休止地進行下去。 [1]

3.ABC理論

認知行為治療的啟發:ABC理論——A(Activating event)指的是一個事實、事件或一個個體的行為或態度,這是一種客觀的存在;C(Consequence)代表個體的情緒和行為的結果或反應,它可能是病態的也可能是健康的;B(Belief)代表個體對A的信念。認知行為治療認為,並不是A產生了C,而是B引起了C,即我們對事情的看法和信念決定了我們的情緒反應。在ABC之後,是D(Disputing irrational thoughts and beliefs),即辯論,指的是治療者透過一些方法來質疑來訪者的不合理信念,幫助來訪者發現它們並與之進行辯論,學會有邏輯有證據地思考和驗證自己的不合理信念,從而產生新的結果和情感,即E(Cognitive and Emotinal effects of revised beliefs)。 [2]

出現了負面情緒,最好的方式不是控制或壓抑情緒本身,而應該思考出現這種情緒背後的認知和信念是什麽,然後透過思維辯論來挑戰固有的認知模式,建立更為良性的認知,才有可能改變情緒。

行為上為所當為

1.為所當為應該怎麽解釋?

森田治療中講「順其自然,為所當為」,其實很值得探討一番,哪些行為是「當為」?想要弄明白這個問題,首先就得用排除法,先搞明白哪些行為是「不當為」?

焦慮者想要迫不及待地獲得確定的答案,然後不停地詢問、檢索;強迫者為了緩解內心的恐懼,會反復地去做那些能夠緩解自身焦慮的事情,比如潔癖者反復清洗雙手,再比如一個人內心擔心自己有可能傷害別人,所以反復地回避社交場合;疑病者為了排除掉某種可怕的疾病,所以重復就醫、反復在網路上查詢。

這些就是「不當為」,也就是我們不能為了即刻緩解某種焦慮而去做這些事情,這些行為還有個名字——叫做「安全行為」,但安全行為做多了只能短暫地緩解情緒,長遠看來這種行為反而會慢慢腐蝕你,讓你整日淪陷在無意義地重復裏——焦慮恐懼→安全行為→進一步強化恐懼。

搞明白「不當為」之後,我們再來看一下什麽是「當為」,說白了其實就是老生常談的那些好習慣,比如說規律飲食、按時作息、定期鍛煉、養成閱讀的習慣等。一百多年前森田正馬是透過指導患者種田、幹木匠活來改善患者的強迫癥狀,也正是此意——讓患者把時間和精力投入到好的習慣中,來避免重復去做那些被牽著鼻子走的事情。

2、精神官能症患者改變行為比調整認知更為重要

剛開始學習心理治療時我接觸了各種理論,佛洛伊德的精神分析、阿德勒的個體心理學、貝克的認知療法、厄文亞隆的存在主義,各有各的精彩之處,當時我想把各種理論學好了,再去指導實踐和套用。

但是這樣的方式在遇到精神官能症時卻遇到了阻力,因為每個精神官能症患者都是「很強的思辨家」,當你去跟焦慮者探討活在當下,不要為了還未發生的不確定而擔憂時,他們也表示理解,但依然無法控制地感到擔憂;疑病者明白自己大機率不會罹患疾病,但仍舊糾結於小機率事件,哪怕百分之一、萬分之一的機率也不等於零,還是有可能發生;強迫者更是厲害的「詭辯家」,如果有人告訴他你的思維並沒有什麽意義,他一定會找到一個新的角度來擔憂,並且千方百計地向你表明他的擔心是多麽的合理。

所以認知指導實踐這回事在精神官能症患者身上恐怕是行不通的,至少不容易走通。換個思路,可不可以透過直接改變行為來緩解癥狀?

答案是可以的。比如對於強迫癥來說,循證證據最多的治療方式是暴露與反應阻斷治療(ERP),這本質上屬於行為治療,治療師不會過多地去跟來訪者討論各種理論和思辯過程,而是直接幹預強迫行為,神奇的是只要認真執行行為阻斷訓練,他們的認知過程也會相應地改變。疑病癥的治療同樣可以采用ERP的方式,只要認真地阻斷反復就醫、反復上網檢索和反復自我檢查三大安全行為,疑病觀念就能不攻自破。

這個思路跟陽明心學的某些觀點也不謀而合,王陽明強調強調格物致知,也就是透過改變行為來改變認知的意思。

應該做什麽?

其實有很多,各種老生常談的好習慣都是應該做的,規律飲食、按時作息、適當有氧運動、適度娛樂、培養閱讀何寫作的習慣等。這裏介紹一下冥想。

1、正念冥想

盤腿而坐,雙手交疊放置於丹田,舌頂上額,雙目微閉,目光匯聚於鼻尖,減慢呼吸頻率,關註自己的呼吸,默數呼吸頻率,盡量專註。

這是正念冥想的觀呼吸訓練。

但這只是正念冥想的一個具體的方法,姑且稱之為狹義正念。

其實正念可以存在於生活的方方面面,可以正念吃飯,可以正念閱讀,可以正念寫作,甚至可以正念打遊戲。可以稱為廣義正念。

正如卡巴金所說——正念是一種不加評判地、有目的的將註意力放在當下的狀態,去察覺、去感受。讓你每一個當下感受平靜、喜悅。

2、 無條件接納自己

之前跟一個來訪者溝通冥想的過程,作為初學者她受困於無法集中精神,之後嘗試 「自我接納」,因為她知道剛開始做哪有不走神的,可沒過兩天她對「自我接納」又產生了困惑,冥想時總想著努力做到「接納自我」,全然不顧「觀呼吸」的訓練,因此又進入了新的對抗和糾結中。

細細想來,她其實陷入到了對「自我接納」的不接納狀態中,真正接納自我的人,不僅能夠欣賞自己身上美好的一面,也能夠接受自己那些灰暗的一面。誰都知道「自我接納」是好的,但「自我接納」是無條件的,它也一定包含著對「自我不接納」的接納。 [3]

3、不要讓形式超過目的:

一個來訪者訴說冥想過程中無法集中註意力,要知道他也是堅持了一年的「老手」了,但是感覺狀態還不如一開始。他有些自責,很期盼能在技術層面得到指導和提升。

但作為一個冥想的「新手」,我沒能給出令他滿意的解答。但在交流過程中有了新的想法。

中學時上幾何課,解題過程中難免需要輔助線,很多題目在加入輔助線之後便能迎刃而解。而且有些題目並不只有一種解法,不同的輔助線都會有效。學有余力的同學便試圖把各種方法都總結出來。

冥想存在的意義就等同於輔助線,它有不同的流派,但萬法歸宗,目的都是讓參與者關註當下、提升註意力,以便達到緩解負面情緒的目的。

但需要警惕的是,我們很容易陷入到對於技巧的追求,甚至讓人忘記它存在的目的。

所以對於「輔助線」來說,我們沒必要糾結必須選擇哪一種,也沒必要困於細節,只要能解題,都不失為好方法。切忌舍本逐末。 [4]

參考

- ^https://zhuanlan.zhihu.com/p/152364425

- ^ 江開達. 精神病學高級教程[M]. 人民軍醫出版社, 2009.

- ^https://www.zhihu.com/question/316204212/answer/1245085053

- ^https://zhuanlan.zhihu.com/p/92958939