【文/財圈社&道哥說車 麻建宇】新能源汽車還未徹底統治國內汽車市場,被寄予厚望的全固態電池也還沒有被拿出來並放在車上,嚷嚷了多年的智慧駕駛被困在L2+不得寸進……但這並不影響汽車行業風口突變。

12月的廣汽集團將飛行汽車和人形機器人全都亮了出來,這二位承包了廣汽集團年末最後一個月的熱點;理想汽車CEO「閉關」許久後發聲「不想造車了」,但沒忘記強調理想汽車一定會做人形機器人;長安汽車在年末最後一個月完成了和億航智慧的簽約,研究飛行汽車有了實質性進展……

時間拉長來看,包括小鵬、吉利控股、奇瑞、一汽等國內車企均在飛行汽車、人形機器人領域有所動作。甚至最近一項老實賣車的「迪子」也曝出了聚焦具身智慧(人形機器人),第十五事業部成立了一個專門的團隊研發具身智慧,更早之前,「比亞迪招聘」官方微信平台甚至已經開始招募人才。

「汽車行業在人工智慧時代出現了一個非常有意思的趨勢:‘在路上’是智慧汽車;‘飛上去’是飛行汽車、低空產業,‘立起來’是人形機器人、具身智慧。」中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉在近日舉辦的大軍山·智慧汽車科技大會(2024)上的這句話成為對當前趨勢的總結。

不過,趨勢是趨勢,現實是現實。沃達福數位汽車國際合作研究中心主任張翔在接受【財圈社&道哥說車】編輯采訪時表示,車企做飛行汽車和人形機器人的目的可能是提高曝光度,以此帶動新車銷量或帶來更多融資,雖然車企在飛行汽車和人形機器人開發上有先天優勢,但總體來說,人形機器人和飛行汽車還處於早期階段,更多是一種技術跟隨,不能指望短期內落地產品或大規模商業化。

立起來、飛起來 車企們不想只在地上跑

電動化、智慧化的大變革時代,車企們除了在智慧新能源汽車賽道上狂奔,也出現了一些新的變化,比如它們紛紛修改定位,叫智慧科技公司、智慧出行公司、AI汽車公司……總之,不單純在地上跑了。

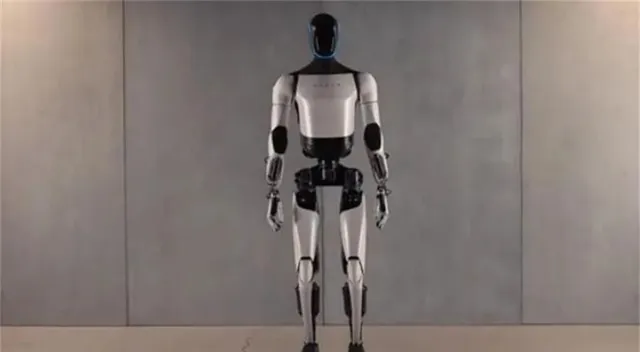

於是它們開始「立」起來,在2021年的「特斯拉AI Day」上,特斯拉CEO埃隆·馬斯克就提出了人形機器人計畫,並於次年正式釋出「Optimus」原型機,一個能除草、能做飯、能照顧老人甚至能成為人類伴侶的人形機器人開始進入大家的想象空間。

此後兩年,特斯拉持續改進「Optimus」效能,據其最近的一段視訊,Optimus機器人在沒有使用視覺系統的情況下,依靠自身平衡能力已經能夠在遍布雜草與落葉的斜坡上自如行走,並且沒有摔倒。聚焦國內,大部份車企也都有相關的人形機器人規劃甚至成果,12月26日,廣汽集團釋出第三代具身智慧人形機器人——GoMate。

這是一台輪足人形機器人可進行上下樓梯、爬坡、單邊越障等操作。而更早之前,小鵬、奇瑞等也拿出了人形機器人,小鵬汽車的AI機器人Iron已在其廣州工廠進行小鵬P7+車型的生產實訓,奇瑞為雙足機器人Mornine設定了門店導購的角色。不過,僅僅「立」起來還不夠滿足車企的野心,它們也要飛起來。

說起來,飛行汽車的發展要更早些,哪怕聚焦國內,吉利控股早在2015年收購了美國Terrafugia太力飛車開始了飛天夢,2019年又入股德國飛行汽車公司Volocopter,2020年合並太力飛車投資建立沃飛長空;小鵬的小鵬匯天更在飛行汽車方面開始了商業化嘗試,在11月的中國航展上,「陸地航母」已收獲3000多個B端訂單。

這個年末,長安汽車則在飛行汽車方面有了新進展,與億航智慧簽訂合作協定,兌現了廣州車展時釋出飛行汽車的承諾;廣汽集團推出飛行汽車品牌GOVY高域,準備搭建Robo-AirTaxi端到端的低空立體出行體系……放眼國內諸多車企來看,或「立起來」和「飛起來」二選其一,或二者都要,反正是不單純在地上跑了。

萬億市場誘惑,但現實是否有落差?

如文章開篇所言,無論是新能源汽車還是智慧駕駛和動力電池技術,車企們都還沒有研究透,但為什麽突然卻對「立起來」和「飛起來」趨之若鶩了呢?答案很簡單:為了賺錢,為了未來賺錢。

與當年的新能源汽車一般,如今風口上的人形機器人和飛行汽車也擁有「萬億市場」的預期,國際投資銀行高盛預測,到2035年,人形機器人市場規模有望達到1540億美元,約合11037.3億元人民幣。飛行汽車方面,據中國民用航空局預估,到2025年,中國低空經濟市場規模將達1.5萬億元,到2035年有望達到3.5萬億元。

大餅在前,車企怎肯放棄?自然也就有了趨之若鶩的做法,眾多車企紛紛布局這兩大新興賽道。當然,壓註新賽道的代價也不小,以長安汽車為例,它的投資規劃是:在5年內投入超500億元,2026年前推出長安飛行汽車產品,2027年前釋出人形機器人產品,加速向智慧低碳出行科技公司轉型。

值得關註的是,車企布局飛行汽車和人形機器人也有先天優勢,張翔指出,車企的研發能力很強,具有大量各個專業的工程師,也可以用現有的智慧化研發資源去進行研發。同時,車企的供應鏈更加適合飛行汽車和人形機器人,可以在現有供應鏈中找合作夥伴,采購成本較低。

不過,飛行汽車和人形機器人的落地和商業化卻並沒有那麽簡單。以相對成熟的飛行汽車為例,2020年成立的小鵬匯天四年過去仍沒能實作把飛行汽車送到消費者手裏,僅開始初步的商業化嘗試。這一過程中,法規、技術甚至認知等門檻都阻礙了小鵬匯天的行程。至於人形機器人,或許更難,尤其是在技術層面。

李想日前也在直播間明確表示,理想汽車100%會做人形機器人,不過節奏不是現在。但在其看來,自動駕駛汽車就是最簡單的機器人,如果這都沒法解決,更別說更復雜的人形機器人。張翔也對【財圈社&道哥說車】編輯表示,人形機器人的產業仍處於萌芽階段供應鏈並不成熟,這也導致研發、制造成本非常高,很難大規模商業化。同時,從機械、智慧等角度看,造人形機器人的難度很大,比如機械方面手、肘、膝等關節的設計很復雜,智慧方面又需要考慮其能否理解人類的指令、語言等。

「車企去做這個事更多是一種技術跟隨,不能指望車企在短時間內能把這個產品落地或者商業化」,張翔如是說。