零跑這個品牌我很早研究過,並且24的成績相當亮眼。 我用一句話總結它:不折騰,學理想。

它盈利的背後是精準的成本控制策略、差異化的市場定位和技術路線的務實選擇。

首先是成本控制

零跑非常務實,搞的全域自研+垂直整合,和油車時代的豐田和新能源時代的比亞迪比較像。自主研發「四葉草」中央整合式電子電氣架構,將座艙域、智駕域、動力域、車身域整合於單一SOC芯片,減少30%線束成本和20%控制器數量(如C11車型BOM成本比競品低15%)。關鍵部件自研率超70%,包括電驅系統(自研油冷電驅)、電池管理系統(BMS)和智慧駕駛演算法,避免被寧德時代、輝達等供應商「卡脖子」。

自建三電生產線(如金華工廠電驅年產能25萬台),電池包自制率超80%,相比外采成本降低10%-15%。采用「類豐田」精益生產模式,透過模組化平台(C平台相容純電/增程)實作零部件通用率超75%,攤薄研發成本。

其次是市場定位

我認為市場定位是零跑成功最核心因素,大家可以去看看他們的產品,不XJB亂搞,每一款產品都是切合主流市場主流價格帶,和網路輿論新勢力的競品錯位競爭。

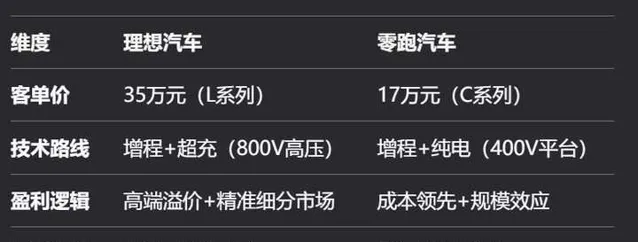

零跑主銷車型C11、C01、C16、T03價格集中在15-20萬元,覆蓋中國60%新能源購車人群(乘聯會數據),避免與理想(25萬+)、小米小鵬(20萬+)、特斯拉(25萬+)、蔚來(30萬+)直接競爭,同時規避10萬元以下低端市場的價格血戰。

行銷策略就是懟著理想打,競品就貼齊理想,但是價格是理想一半,吸引廣大二線三線四線城市市場。而且零跑是為數不多註重線下口碑營運大於互聯網輿論的新勢力,有限資源投入到真實線索和線下渠道,網上很少看到零跑參與口水仗。

最後是技術路線

不盲目堆料,聚焦「高價效比智慧化」,這是傳統車企的玩法。

比如三電領域,在新勢力中搞了增程式路線,精準解決續航焦慮,可油可電還便宜。也提供純電車型,讓消費者有選擇權。事實證明,這兩年增程式成為更被消費者認可的方案。

大量使用磷酸鐵鋰路線(占比超90%),相比三元鋰電池成本低10%-20%。同時透過CTP(Cell to Pack)技術將電池包能量密度提升至180Wh/kg,續航不輸競品。

智慧駕駛提供價效比方案,主流產品采用「純視覺+公釐波雷達」方案(如C01標配23項智駕功能但未用雷射雷達),硬體成本控制在8000元以內,僅為小鵬G6(雙雷射雷達方案)的1/3。自研演算法適配國產芯片(如淩芯01),算力成本比輝達Orin低60%。

零跑證明了在高端化(蔚來)和極致效率(比亞迪)之外,新勢力可透過成本控制+精準定位+產業鏈繫結實作盈利。其模式更適合二線品牌借鑒,但持續盈利需在規模擴張與技術投入間找到平衡。零跑和我沒啥利益關系,大家有興趣可以去看看他的車,就是經濟適用型車的典型。