2022年6月19號更新:

鑒於評論區有不少宋+車主質疑我對此車的評價,我又去另一個4S試了一次宋+,因為試駕路線的不同,這次的體驗相較於上次更加細化了,對此車的了解更加深入了。所以我對此車的評價有了更深入的改變,有更好的方面,也有更差的。但是總體沒有大的變化。有變化的部份我會在原文中以括弧的形式體現。

但是!關於此車油門響應差的問題,我專門確認已經調到了這些人所說的「運動模式」試駕,並且和試駕專員確認過此車的模式問題。事實上根據試駕專員的說法,上次試駕我就試過運動模式。再次試駕之後得出結論,此車的油門響應就是差。

如果還有人質疑這一點,希望你們分清楚油門響應速度和油門map(或者說穩態下油門對應動力)的區別。它們一個描述的是瞬態(響應速度),一個描述的是穩態(油門map)。

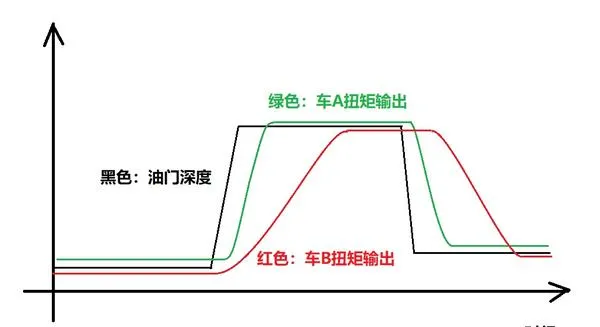

這是油門響應:

綠色的車A油門響應更好,開起來更「跟腳」。車B油門響應差。像B這樣的車,我開過的有寶沃的BX7,沃爾沃S90 T4。

這是某一速度下穩態下油門深度對應的動力:

油門map實際上應該是一個立體的影像,但是為了理解簡單,所以這裏給定速度。

一般講綠色的車A油門比較緩,紅色的車B油門比較賊。老日系車動力比較差,喜歡做成車B這種。

或者某些車的普通模式和運動模式會分別做成車A和車B兩種曲線。這也是評論區裏比亞迪粉絲們說的「運動模式」和普通模式的區別。

就宋+DMi這個車來說,運動模式油門響應在電驅動汽車裏就是慢。至少比同為P13混動的英仕派iMMD和理想one慢。也比很多純電慢。

而跟瘋甜的TNGA混動雷淩對比,瘋甜的油門踩下去有明顯的分段感,電機的動力來得很快,而發動機介入的感覺有點像奧迪的機械增壓的車機增介入的感覺,總得來說比比亞迪的跟腳,但同樣不如大部份純電,這也是我一貫的認識。

如果你搞清楚了上面這些,還覺得這個車油門響應速度不慢,請列舉出你的理由再來跟我爭。

另外還有人提出這麽做是為了避免車子加速擡頭。

首先我們要明確擡頭的原因:

車子加速的時候,因為重心高於地面,所以在加速度的作用下,可以看做汽車重心上受到一個向後的和牽重力大小相同的慣性力。這個力作用在高於地面的重心上,讓汽車有繞後輪接地點向後翻轉的傾向,這時汽車的軸荷會向後軸轉移。後懸掛受向下的力增加,前懸掛受向下的力減小,汽車擡頭。

這裏因為討論的是同一台車,所以不論懸掛桿系的抗點頭和抗下蹲作用。單論加速造成的擡頭,可以看做只跟加速度有關。

既然只跟加速度有關,那麽響應慢減小擡頭也就是無稽之談了。

另外,響應慢看似可以濾掉駕駛員腳下某些雜碎的操作,但是實際上會造成駕駛員踩下油門後,由於沒有得到預期的加速度,繼續深踩油門以請求更多動力的情況。在油門反應過來之後,由於動力過剩,駕駛員又會減小動力請求。這種超調使瞬時的加速度更大,加速度的變化更大,反而會造成更多的擡頭(以及車身俯仰變化)和前後方向的不平順。

除非是那種從不踩大油門,從不超車的移動路障駕駛員,否則這種設定完全是降低舒適性和駕駛感受的!而你們一邊說別人移動路障,說這個車加速快,一邊卻給這種設定開脫,這是雙標!

我開e6的時候就很討厭BYD這個設定,老秦、漢到現在的宋+混動車一直是這樣,我的這個看法也不會改變。

以下為原文:

經銷商處試駕了一把理想one和BYD宋+DMi。兩個P13混動,總地來說都比較失望。

理想one方向偏輕,轉向響應中等,比不上最好的油車。低速隔音不錯,中低速下發動機的介入和停機幾乎沒有動靜,表現很好。減震偏軟,低速大震動吸收地還可以。

但是抗點頭比較差,前麥弗遜懸掛,減速剎停時點頭很嚴重,重剎的時候姿態控制得不太好。這是麥弗遜通病。

這個車不知道是不是因為用了瘋甜高地人底盤魔改,在用了265寬的胎的情況下,高速劈彎時極限不線性,超過極限之後車會突然像在飛一樣推著往外滑。

這個車油門在兩種模式下的響應都不算快,會濾掉一些雜碎的操作,但是總得來說還算中上水平,加上油門深度和動力對應得比較線性,有些人會喜歡。

這個車兩個電機一共245kw,我開的時候油量充足,電量70%,但是不知道為什麽輸出功率限制在了219kw,在中低速城市駕駛時體感加速沒有比ID.4這種肉車強太多。電制軔功率被限制在了69kw,而且在60左右的時候大概只能用到50kw左右,作為一個雙電機四驅的車,電制軔功率有點小。電制軔的減速能力還不如同電量下單馬達的ID.4,更何況理想作為混動車用的是功率型電池。這個車有CRBS,但是可能意義不大。剎車腳感略微不自然,機械制軔和電制軔的切換有一定的異常感覺,不過總得來說表現可以接受。

其他方面,車機操作邏輯清晰,執行流暢,一共四塊屏,可玩性比較高,可以看霹靂霹靂,語音辨識能力不錯。

座椅舒適性正常,但是座椅調節運作好像有點卡,可能是試駕車的問題。視野正常,作為一個大車還算好開。就是轉彎半徑比較大。

總得來說,作為一個30多萬,能加油能充電,加速7秒以為的6座大車,價效比還算不錯,實用性比較強。但是這個車的駕駛感受不完美,底盤懸掛也無法支撐這麽大的車加這麽大的動力,說白了如果開車比較野的話會比較失望。但是三缸對於這個車來說並不算問題,喜歡的話不用糾結。

最後,新勢力的試駕服務真的不錯,沒有太多的路線限制。

================

BYD宋+DMi是我比較感興趣的一個車,之前靜態看過,今天主要是動態試駕。

不過首先,這個車後懸掛雖然用了筷子,但是後備箱地板太高,導致後備箱空間一般,沒有體現出筷子唯一的優勢。

BYD的試駕不給上快速路,當然人家賣得好,甚至銷售不會主動加微信,給試就很給面子了。

這個車懸掛動作略微有點碎,偏軟,但是總得來說質感還可以,不會很生硬。

(第二次試駕感受:懸掛較軟,減震器有時對震動的吸收略為不徹底,車身有過大動作之後有少量余震,但是不嚴重。符合定位。)

方向響應一般,點頭控制得不太好。方向過輕,手感不咋地,只能說能用,這點跟老款秦很像,但是比老款秦好一些。

(第二次試駕對方向的評價:方向略輕,中心區比較明顯,方向回饋力隨角度增益比較大,我不是很喜歡這種設定,有老秦遺留下來的感覺,但是比老秦的好,符合定位)

因為是前驅車,可能有輕微的扭矩轉向,但是畢竟助力勁比較大,不明顯。

電制軔功率太小,只有30多kw,就算是高回收下松油門減速也不明顯。剎車腳感比較差,最開始是一小段彈簧感很強的空行程,然後馬上是一段回饋力很大,單位踏板深度的制軔力也很大的制軔行程,但是回饋力和制軔力不對應,腳感奇怪。試駕路程太短,加上奇怪的腳感,我沒有試出來這個車是否有CRBS,但是即使有,它的CRBS調校,特別是電制軔和機械制軔的交叉和切換也不是很完善。

(第二次試駕勘誤和新的感受:這個車的電制軔功率實際上可以到50kw左右,對於18度電池的混動車來說電制軔功率還是夠用的,實際上看倍率已經比理想強了。但是剎車腳感不好,行程過短,回饋力太大,回饋力與踩踏深度和制軔力的對應關系有點模糊不清。不過電制軔和機械制軔的過渡沒有問題,比較自然。另外,這個車剎車頭段有少量沒有回饋力也沒用制軔力的空行程,這讓這個車的剎車踩起來比較廉價。)

油門遲滯太大,跟e6一樣,比亞迪通病,這麽多年一點沒改,把電驅動的優勢完全抵消掉了。

發動機動靜不明顯,不太能感覺到介入和停機,非常不錯。開起來就是比亞迪電爹的感覺。

(第二次試駕感受:發動機動靜還是比較明顯的,可以感受到發動機的介入、停機和運轉,但是總體來說,跟油車比還算不錯)

關門聲、關門手感是典型的新時代堆料國產車的感覺,比較綿軟細膩,有些人會喜歡。但是關後備箱的時候有輕微的金屬震動聲。這車靜態隔音還可以,高速噪音沒試。

其他方面,座椅舒適性同樣沒啥大問題。人機工程相比e6、老秦、宋專業、糖這些有了巨大的提高,視野和座姿都正常了。

總得來說,作為BYD深度油改電時期的產品,又是現在很火的P13混動,我對這個車比較失望。它的人機工程雖然比前一個時代的BYD好,但是駕駛感受、油門剎車腳感、方向手感依舊存在問題,以至於完全體現不出電驅和傳統變速箱相比的優勢。而且用了筷子懸掛,後備箱空間卻不大。

這個車網上吹得很神,但是就車本身來說,就是值油耗夠低,乘坐空間同級夠大的價格。真說價效比有多高,也談不上。

==================

另外關於BYD DMi類系統,以及相應的國產車和瘋甜THS車的對比。

瘋甜的TNGA卡羅拉價格更貴,隔音很差,內飾比較素,車機也是古董。動力比較差,油耗也比DMi要高。

但是TNGA卡羅拉的駕駛感受,不論是油門腳感,還是方向響應,亦或是底盤的所謂「韌性」,都是強於BYD的宋+的。

當然,瘋甜混動車的剎車腳感也不是很好,電制軔功率小,電制軔和機械制軔的切換突兀。

而BYD的宋+便宜餡大,車機智慧,動力更好,油耗也更低。

但是駕駛感受和底盤調校是比不上TNGA卡羅拉的。論動力,雖然卡羅拉很差,但是只要敢踩,絕對夠用。

所以沒必要神化DMi這套東西,雖然價效比看上去比較好,但是BYD的駕駛方面還有一定的差距。

看到動力這裏,肯定會有人有給我扣帽子的沖動。先不要急。

對於動力,我的評價標準有如下幾條:

對於所有車:

動力響應比絕對動力重要。當然,是在絕對動力差距沒有特別大的前提下;

前驅車絕對動力會造成起步嚴重打滑或嚴重切動力的,多的部份不算優勢;

慢一點的小後驅【好於】快一點的大前驅。

對於油車:

發動機熱效率、升功率、總功率一定要占兩條。另外發動機熱效率比後兩條重要。

對於四驅純電:

小異步+大永磁【好於】兩個大永磁【好於】兩個大異步。

所以有時候我會更加推薦525而不是530,推薦大眾的330TSI或者530而不推薦380。

這也是我做出卡羅拉THS駕駛感受強於宋+DMi的結論的原因之一。